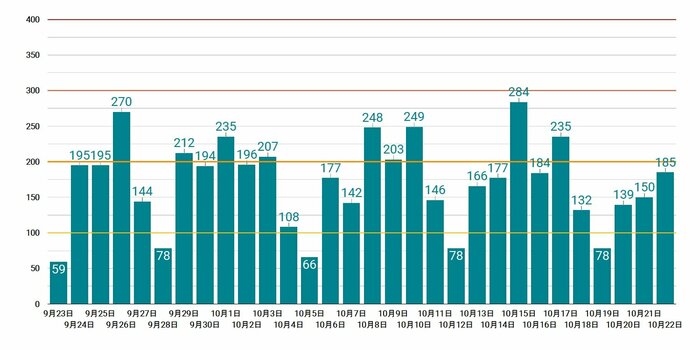

新規陽性者の増加比は100%前後で推移し“高止まり”

東京都内の感染者数が“高止まり”するなか10月22日開かれた「モニタリング会議」

国立国際医療研究センターの大曲貴夫センター長は「新規陽性者の増加比は低下したが、100%前後で推移することは新規陽性者数が高止まりとなることを意味している」として高い水準のままの新規陽性者数が再び増加することへの警戒感を示した。

感染経路については、家庭内感染が先週の31.8%から37.4%に増加し依然として最も多い。次いで、施設が22.7%、職場が12.4%、会食が97%、接待を伴う飲食店が5.6%で、家庭内感染と職場での感染が増えている。

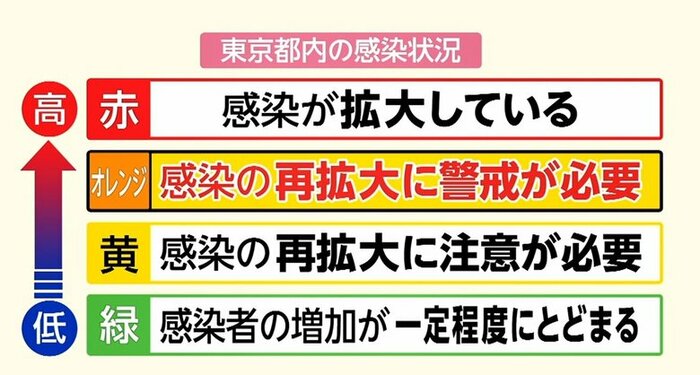

これらをうけ、感染状況の評価は深刻度が上から2番目の「感染の再拡大に警戒が必要であると思われる」に据え置かれた。

医療体制も「病床の確保が依然として必要」

医療体制について東京都医師会の猪口副会長は新規陽性者数が高止まっていることから「入院患者数の急増にも対応できる病床の確保が依然として必要な状況である」として先週と同じく上から2番目の「体制強化が必要」に据え置いた。

きょうの入院患者数は944人で950人を下回るのは3カ月前、7月22日の916人以来だ。

そして、重症者数は24人で、ここ最近25人前後で推移し、激増はしていない。

しかし「病床の確保が必要」というのは、新型コロナウイルスのための病床を空にしておかないといけないということで、そのぶん本来入院が必要な人を受け入れられないということだ。

このもどかしさを猪口副会長は言いたかったのではないだろうか。

激増しないけれど高止まり、この状況が長期化することで様々なところに更にひずみ出てくることが懸念される。

(執筆:フジテレビ社会部 都庁担当 小川美那)