JX通信社代表が語る「SNS時代の落とし穴」

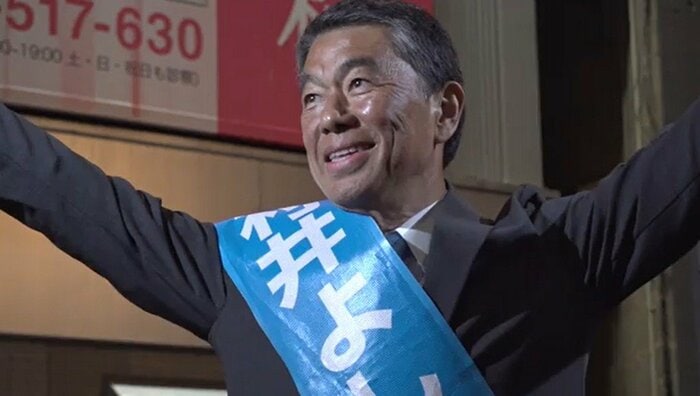

10月26日に投開票された宮城県知事選挙では、SNS上で候補者に関する真偽不明の情報や誹謗中傷が飛び交い、選挙戦の行方を左右するほどの影響が生まれた。

今回の選挙をどう見るべきか。SNS選挙に詳しいJX通信社代表の米重克洋氏が、その背景と課題を語った。

「ネットの影響が全国レベルで可視化された選挙」

米重氏は、今回の宮城県知事選について「全国的にも影響の大きい選挙だった」と分析する。

「もともと多選という構図は現職にとって不利になりやすい。そのうえで、SNS上での対立構造がより色濃く出た。その結果、デマや誹謗中傷の拡散が目立ちました。今回の選挙は“SNSが可視化した政治対立”の典型例だったと思います」

特に注目すべきは、都市部の若年層がSNSで形成された情報環境の中で意思決定を行った点だ。

「開票結果を見ても、仙台市とそれ以外で明確に傾向が異なりました。仙台市では和田氏、それ以外の市町村では村井氏が優勢。これは単なる地域差ではなく、情報源の違いが反映された結果ではないかと思います」

SNSが生んだ“情報格差”テレビよりネットが上回る時代に

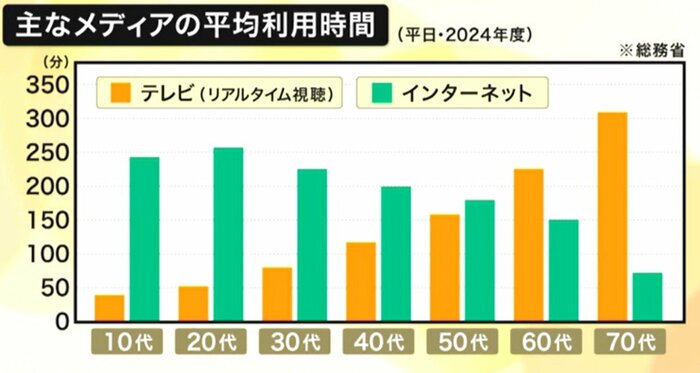

近年の総務省の統計によると、2021年を境にネット視聴時間がテレビを上回り、2023年時点で50代以下ではネットの視聴時間がテレビよりも長い。

この傾向は2024年以降、60代にも広がりつつあるという。

「ネットや動画プラットフォームを中心に情報を得る世代と、投票所に足を運ぶ世代が重なってきている。これが、選挙におけるSNSの影響を急速に拡大させている要因です」

かつて“ネット選挙”の影響は得票数の数パーセント程度とされていたが、今では「数十%を左右するフェーズに入った」と米重氏は指摘する。

「自分の見たい情報だけ信じる」確証バイアスと敵対的メディア認知

SNS上で誤情報が拡散しやすい背景には、人間の心理的傾向もある。

「確証バイアスとは、自分の考えに合う情報をより正確だと思い込むことです。

一方で“敵対的メディア認知”は、中立的な報道であっても自分と意見が違うと“偏向している”と見なしてしまう心理のことです」

これらのバイアスが重なると、報道機関によるファクトチェックでさえ「偏っている」「信用できない」と受け止められる。

米重氏は「“自分の目で見た情報が正しい”という思い込みが、社会全体の情報環境をゆがめている」と警鐘を鳴らす。

メディアへの不信と「説明責任」問われる報道の姿勢

SNS時代、報道機関はもはや“一方的な発信者”ではいられないと米重氏は語る。

「今は“1億人が1億人に発信する”時代です。マスコミもその中のワンオブゼムに過ぎない。

自分たちがどう取材し、どういう基準で報道しているのか、どんな理由で報じないのか、こうしたプロセスを透明化して説明していく必要があります」

報道の正確さを主張するだけでなく、「なぜその情報を選び、どう裏付けたのか」を示すことが信頼回復への第一歩だという。

「ネット上にも選挙区がある」村井陣営の“受け身”を批判

宮城県知事選での現職・村井嘉浩氏の対応についても、米重氏は厳しく指摘する。

「村井さんはX(旧Twitter)のアカウントもなく、“やられてばかり”のスタンスでした。

いまやリアルの選挙区とは別に、ネット上にも『もう一つの選挙区』がある時代です。そこを放置するのは戦略ミスです」

「支援者や県議らが代わりに発信しても、矢面に立つのは彼らです。

誹謗中傷や脅迫にさらされ、心身の負担も大きい。

候補者自身が発信を通じてカウンターを打つ姿勢を示さなければ、デマに飲み込まれる構図は変わらない」

米重氏は「ネット空間こそ新たな“地上戦”のフィールドになっている」と語る。

「そこを自らの手で制さなければならなかったのに、それを怠った。そういう意味では罪深い」と厳しく評した。

プラットフォームの責任と「法整備」の必要性

SNS上の誹謗中傷や虚偽情報への対応について、米重氏は「プラットフォーム事業者の積極的な関与」と「法的な義務付け」を求める。

「プラットフォームはすでにコンテンツモデレーションの仕組みを持っていますが、今の状況に対応できていません。

報道機関には報道倫理があるように、SNSにも自主的な統制の仕組みが必要です。

それを運営しないなら、法律で一定の義務を課すべきだと思います」

行政による直接的な削除指示は「検閲に近く現実的ではない」としつつも、「放置することこそ民主主義を蝕む」と警告を発した。

「空中戦ではなくネットが地上戦」

SNSが選挙を変えた今、求められるのは「正しい情報を届ける側」と「見抜く側」の両輪である。

誹謗中傷に翻弄された宮城県知事選は、日本の民主主義が抱える“情報リテラシーの試金石”となったのかもしれない。