焼き物の町として親しまれる長崎県東彼杵郡波佐見町(はさみちょう)に、「箱」をテーマにした新たな施設がオープンした。おしゃれでずっと手元に残しておきたいと思える品を見たり、買ったりすることができる注目のスポットだ。

手作業でしか表現できない「箱作り」の技術

東彼杵郡(ひがしそのぎぐん)波佐見町で商品を梱包するパッケージを手がける「岩㟢紙器(いわさきしき)」が、複合施設「そとがわとなかみ」をオープンした。店内はカフェ、ショップ、ギャラリースペースなどを併設している。

岩㟢紙器は「貼り箱(はりばこ)」と呼ばれる様々なデザインの箱を中心に製造してきたメーカーだ。施設の建物は、“積み上げられた箱“がイメージされている。

1階はオリジナル製品が並ぶショップだ。箱やパッケージの製造技術を生かして、「紙」で作られた鏡や時計などが並ぶ。

つなぎ目を見れば、全て紙で作られていることが分かる。

特に目を引くのはランプシェードだ。一般的にガラスや布で作られることが多いが、紙で表現された曲線の美しさは、見る者を魅了する。これらの製品は全て手作業だ。曲線美につながる細かい作業は、機械では表現できないのだ。

2階はカフェスペースと展示コーナー。コーヒーやスイーツを楽しみながら岩㟢紙器がこれまで手がけた作品を鑑賞することができる。

箱の美しい仕上がりを近くで見ることができる、特別な場所だ。

カフェは、長崎発のベーカリーカフェJUNE COFFEE(ジュンコーヒー)監修で、コーヒーやワッフルが楽しめる。

7000通り以上の組み合わせから生まれる「世界に1つの箱」

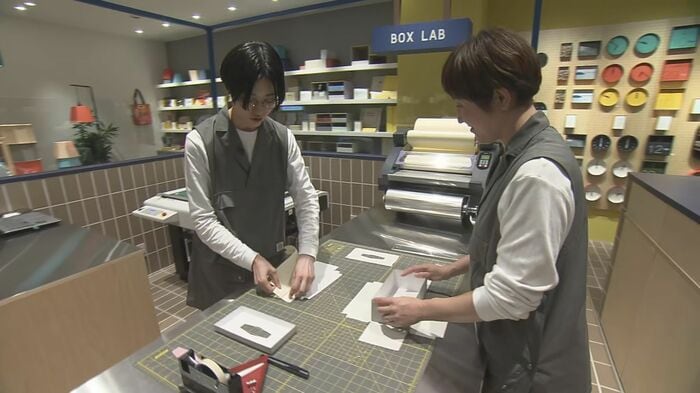

1階のBoxLabo(ボックスラボ)では、自分だけのオリジナルの貼り箱を作ることができる。

ティッシュボックスなど約20種類の箱型に、無地、花柄、イタリアから輸入した約120種類の紙のデザインを選ぶ。その組み合わせは7000通り以上にもなる。

紙と箱型を選んでスタッフに手渡すと、専用の機械にデータが送られ、紙をシールに加工しカット。

30分ほどするとオリジナルの箱が完成する。

その場で箱作りの工程を見るも良し、2階のカフェやギャラリーでゆっくり過ごしながら待つこともできる。

余った紙はシールとして持ち帰ることができるのも、手作りならではの特典だ。

創業65年の技術が生み出す「複雑な形状と加工の強さ」

施設の名前は「そとがわとなかみ」。“完成品である「外側」と、完成までに存在する技術や作り手の思いである「中身」の両方を伝える場”という意味が込められている。

創業65年の岩㟢紙器は、もともとは波佐見町の焼き物を梱包する箱づくりから始まった。「贈る人も贈られる人も笑顔になれるパッケージづくり」の思いと技術が評判を呼び、現在では国内外で年間約1000万個のパッケージを手がけるまでに成長した。

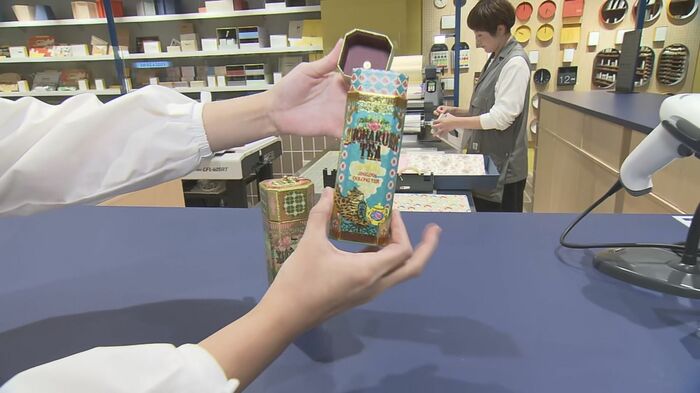

岩㟢紙器の強みは「凝った形状と加工の強さ」だ。熟練した職人が大勢いるため、複雑な形状の箱でも1つ1つ手作業で作ることができる。

東京の菓子店で使用されている茶箱は、外側に5種類の紙を使用し、内側にも紙が貼られている。細かい作業は、熟練した職人の手でしか実現できないのだ。

町の魅力を発信する新たな拠点に

オープンから1ヶ月が経過し、すでに長崎県内はもちろん、北海道など遠方からの来客もあるという。

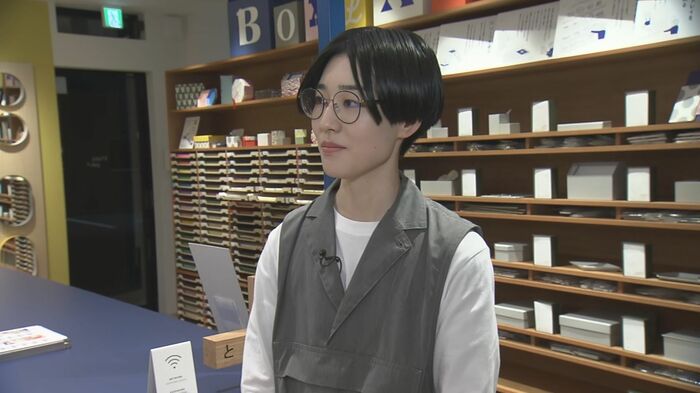

フロアマネージャーの野田みさきさんは「パッケージや商品の魅力だけでなく、波佐見町の産業や土地の魅力の発信地となるように盛り上げていきたい」と語る。

施設では貼り箱を自分で作るワークショップや工場見学ツアーなどを企画し、箱の魅力を伝えている。

焼き物の街として知られる波佐見町だが、これからは焼き物を包むパッケージと箱も注目の的になりそうだ。

(テレビ長崎)