奥能登を中心に28の河川が氾濫した奥能登豪雨から1年。能登半島地震からの復旧も道半ばの被災地を、再び水害が襲った。輪島市の仮設住宅では全戸が床上浸水するなど大きな被害が出たが、実は県内の仮設住宅の半数以上が浸水想定区域内に建てられていたという現実がある。さらに、被災者の新たな住まいとなる災害公営住宅も、同じ区域に建設が予定されているものもある。なぜ危険な場所に住まざるを得ないのか。そして、私たちは今後どのように災害と向き合っていくべきなのか。災害への備えについて、金沢大学の青木賢人准教授に話を聞いた。

浸水想定区域に建てられた仮設住宅、住民の「覚悟」

奥能登豪雨では、輪島市中心部を流れる河原田川が氾濫。ある住民は「雨がひどくて水が溜まってきたと電話があった。あっという間に30分もしないうちに、私の頭くらいの高さまで水が来て水没してしまった。」と当時を振り返る。

あふれた水は、能登半島地震の被災者が暮らす仮設住宅も襲った。最も被害が大きかった輪島市の宅田町第2団地では、142戸全てが床上まで水につかった。

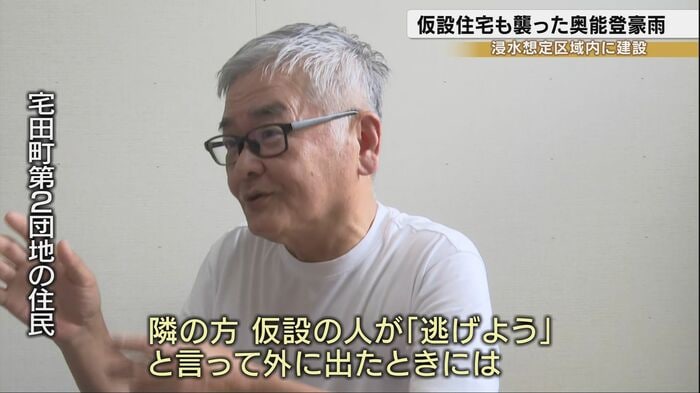

住民の一人は「隣の仮設の人が『逃げよう』と言って外に出たときには、膝頭の少し下の方まで水がきていましたね。部屋の中は水浸し。本当に住める状態の仮設ではなかったです。」と語る。

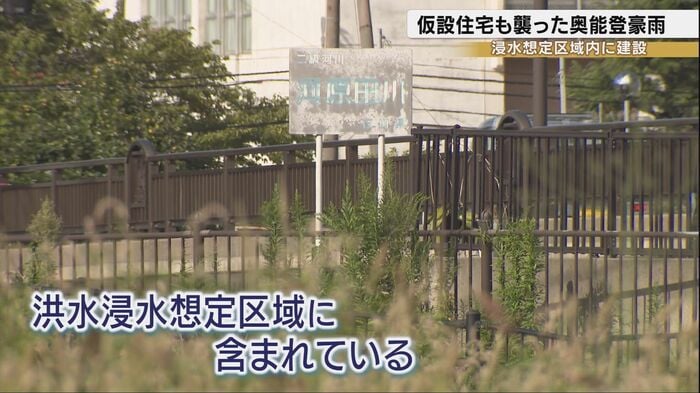

実はこの団地は、河原田川が氾濫した場合の浸水想定区域内に建てられていた。石川県によると、県内に建設された仮設住宅のうち半数あまりが、浸水想定区域の中に建てられている。

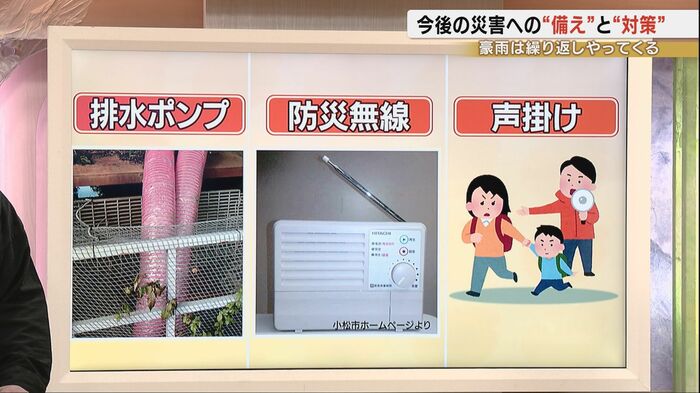

豪雨の後、団地には排水ポンプが設置されたが、住民によるとそれ以外の対策は特にされていないそうだ。

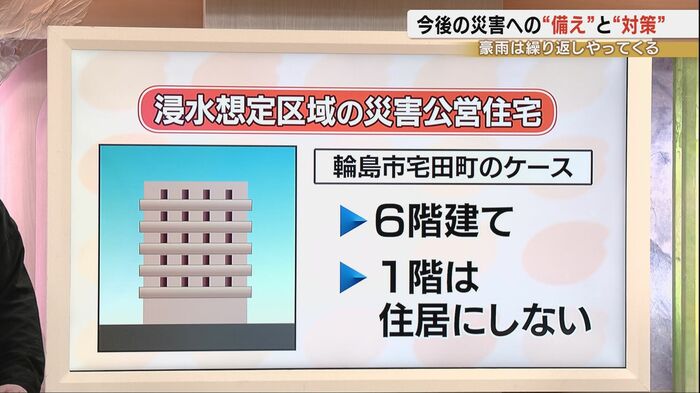

そして、団地の向かい側のエリアでは、被災者の新たな住まいとなる災害公営住宅の建設が予定されている。しかし、この場所も浸水想定区域に含まれているのだ。

住民に今後の意向を尋ねると、「住むつもりです。できたら。」と答えた上で、こう続ける。「危険じゃない場所を探すのが無理やと思う。もうここにおるという自体で。諦めとは言わんけど覚悟はしているのではないかな、みんな。輪島に住むという自体が。」

輪島市はこのエリアに6階建ての集合住宅を整備する予定で、浸水対策として1階部分は住居にしないとしている。

石川県全体では3000戸程度の災害公営住宅が必要と見込まれているが、平地の少ない能登地域では津波や洪水の浸水想定区域に建設を予定している地域もあり、課題が残る状況だ。

――先月も線状降水帯が発生し、金沢で記録的な大雨となりました。こうした豪雨は今後、いつ発生してもおかしくない状況ですね。

青木さん:

そうですね。地球温暖化が進んでいるということもありますので、これから豪雨というのは繰り返し襲ってくるだろうという風に思います。

――VTRにもあったように、浸水想定区域内の仮設住宅や災害公営住宅は心配ですね。

青木さん:

浸水想定区域内にある仮設住宅や災害公営住宅は、これからも避難情報などにしっかりと注意をする必要があります。

本来であれば排水ポンプといったハード的な対策だけでなく、防災無線の個別受信機を各戸に設置したり、災害が想定される時のお互いの声かけなど、自治体は住民に情報をしっかりと伝えてほしいですし、住民自身も情報の共有を心がけるようにしていただきたいという風に思います。

リスクは避けられない、住宅ごとの「水害避難計画」を

――浸水想定区域内にある輪島市宅田町の災害公営住宅では、浸水対策として1階部分を住居にしないといった工夫がされるようですね。

青木さん:

そうですね。1階は住居にしないということで、リスク回避、すごくいい安心材料だなという風に思いますが、それでも建物全体としては被災リスクがあることは避けられません。

水害時の対応など、それぞれの公営住宅で地区防災計画に相当するような「水害避難計画」というものをしっかりと作っていただきたいという風に思います。

「危険なところに住んでいる自覚を」今すぐできる災害への備え

――豪雨から1年、地震からは1年8カ月以上たちますが、復旧工事はまだ各地で続いています。

青木さん:

そうですね。地震前の様子に戻るにはまだまだ長い時間がかかるだろうという風に思います。地震で山がまだ緩んでいますし、崩れた土砂が谷底に堆積していたりもします。山間部では、土砂災害のリスクは依然高い状況が続いています。洪水の浸水想定区域だけでなく、土砂災害の恐れがある区域にお住まいの方もしっかりと対策を取っていく必要があります。

――最後に、被害を減らすうえで最も大切なこと、日頃から心がけておくことは何でしょうか。

青木さん:

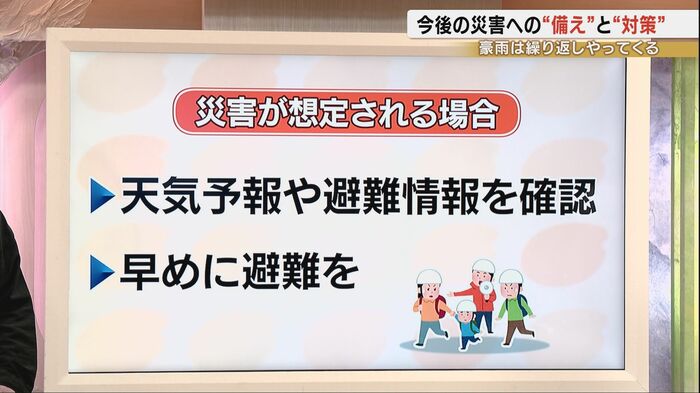

はい。これは被災地の皆さんだけでなく県内全ての方に共通することですが、水害や土砂災害など気象災害への対策の基本というのは、日頃からハザードマップを用いて住んでいる場所の被災想定をしっかりと確認しておくこと。

そして、災害が近づいてきた時に天気予報や自治体からの避難情報をしっかりと確認して早めに避難をすることです。

「危険なところに住んでいる」という自覚と、「今は危ないタイミングだ」という危機感のスイッチというものを入れられるように、日頃から災害に関心を持っていただきたいという風に思います。

――災害への備えについて改めて確認しました。ありがとうございました。

(石川テレビ)