イセエビが大漁 初の生息数調査

2025年度、南三陸町でイセエビの水揚げが好調だという。イセエビは熱帯域の浅い海に生息することから、宮城県沿岸でとれるイメージがほとんどなかった。

町は、初めてとなるイセエビの生息数調査を実施。取材班が同行した。

9月上旬。宮城県南三陸町、志津川地区。

イセエビの生息数調査は、イセエビの活動が活発になる夜間に行われた。

南三陸町自然環境活用センター 阿部拓三研究員:

イセエビがいるというのは調査ではわかっているが、どこにどういう大きさのイセエビがどれぐらいいるのか、量を評価する調査は一度もしたことがない

南三陸町では、歌津・志津川・戸倉の町内3つの地区でイセエビの生息数を調査することにしている。

調査方法は、海底に長さ100mのラインを沈めて、その周辺にいる個体数を数える方式だ。

南三陸町自然環境活用センター 阿部拓三研究員:

100mのライン上に5匹、それなりに数はいる。きょう見たイセエビも2~3年くらい経っていると思われるので、ここ2~3年の(海水温の)暖かさによって、加入してきた個体だと思う。

去年の7倍以上 急増する水揚げ量の原因は

南三陸町では今年度、イセエビの水揚げ量が急増している。県漁協志津川支所によると、4月1日から9月10日までに水揚げされたイセエビは約1.5トン。半年経っていないにも関わらず、前年度の7倍を超える水揚げとなっている。

【2025年度】1477.7キロ ※9月10日時点

【2024年度】194.9キロ

南三陸町自然環境活用センターによると、イセエビが見られるようになった原因は、黒潮の蛇行だという。

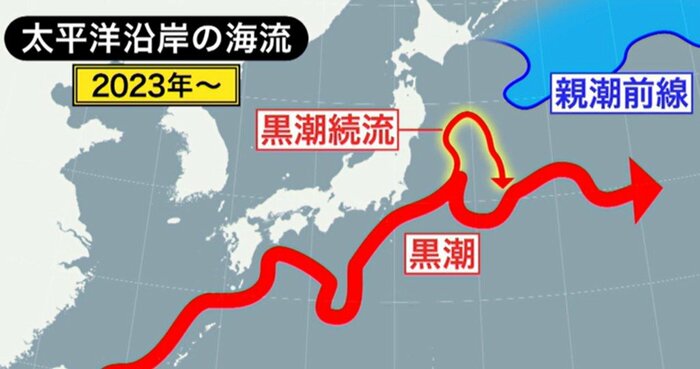

太平洋沿岸では、冷たい海流の親潮と、温かい海流の黒潮がある。

暖かい黒潮の海流は千葉県房総沖から東へ流れていくが、近年は本流から分岐した支流「黒潮続流」が岩手沖まで北上しているうえに、親潮も宮城沖まで南下しない状況が続いていた。

2025年の春先からは黒潮続流が解消され、親潮も徐々に南へ張り出すようになり、かつての宮城沖の状況に戻りつつあるという。

南三陸町自然環境活用センター 阿部拓三研究員:

今後、黒潮の北上がなくなると、幼生の加入がなくなり、資源としては減っていく一方になる。今後の黒潮の影響次第かなと思う

一方で、一部の関係者は、「水揚げ量の増加は、イセエビの生息数が単に増加しただけではなく、イセエビ漁に“新規参入”した漁師が増えたためではないか」とも指摘する。

そうした指摘もあることから、南三陸町では今回のデータを、イセエビの資源管理などに活かしたいとしている。

変化する海 自然の営み

黒潮大蛇行の収束を気象庁が宣言した後に行われた、今回の調査。

イセエビの生息が順調に確認された一方で、ここ数年の「常連」とされたアイゴの姿が見られなかった。

毒魚としても知られるアイゴは、元々は暖水性の魚。黒潮の大蛇行が終わった一方で、北方から寒流の親潮が張り出してきたことで、去年は一時30度前後だった南三陸町の海水温は、現在は23度程度。一部の暖水性の魚は姿を消したようだ。

刻々と変わる自然の営みに、生き物たちは適応を試みている。

漁家に代表される人間たちの営みは、自然についていけるのだろうか?

仙台放送