2017年秋、東京大学で開講されたキャリア設計の授業、『キャリア・マーケットデザイン』。全12回にわたった授業最終日、約300名の学生が講師陣に盛大な拍手を送り、大教室は熱気に包まれていた。学生たちの視線の先には、教壇に立つ東京大学経済学部の松島斉教授と岡崎哲二教授(当時)、そしてコンコードエグゼクティブグループCEOの渡辺秀和の姿があった。

コンコードエグゼクティブグループは、「日本ヘッドハンター大賞」初代MVPを受賞した渡辺が設立した、キャリア支援のプロフェッショナル集団だ。同社では、人材紹介業であるキャリアコンサルティングを中核に、学生へのキャリア教育、社会起業家へ投資するソーシャルスタートアップ支援という3つの事業を展開している。

社名の「CONCORD」は、調和を意味する。美しい自然のように、生き生きとした個々が全体と調和する、豊かな社会をつくりたいという想いが込められている。これこそが、渡辺が目指すところだ。

それでは、渡辺の半生を振り返りながら、コンコードエグゼクティブグループが描く未来の日本の姿を紐解いてみよう。

渡辺秀和(わたなべ・ひでかず)

渡辺秀和(わたなべ・ひでかず)

コンコードエグゼクティブグループ代表

一橋大学客員教授

一橋大学を卒業後、三和総合研究所を経て、2008年にコンコードエグゼクティブグループを設立。コンサル業界やPEファンド、外資系、ベンチャー幹部、起業家などへ1000人超のビジネスリーダーのキャリアチェンジを支援し、「日本ヘッドハンター大賞」コンサルティング部門で初代MVPを受賞。2017年に東京大学で開講されたキャリア設計の授業「キャリア・マーケットデザイン」のコースディレクターを務めるなど、学生へのキャリア教育事業も積極的に行っている。著書に『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)、『コンサル業界大研究』(産学社)など。 2025年、一橋大学客員教授に就任し、秋冬学期の正規科目「キャリアマネジメント」を開講。

STORY Ⅰ 学生時代~目指す道を見つけるまでの軌跡

「将棋」との出会いが、すべてのはじまりだった

コンコードエグゼクティブグループは大手町にある。皇居が近くにあり、周りには数多くの日本を代表する企業が社屋を構えるエリアだ。

大理石の壁、重厚な質感の立派なドア、アンティーク調でまとめた同社のエントランスは、まるで会員制サロンのようだ。東大・京大卒をはじめとする名門大出身者やコンサルファーム出身者など、ビジネスリーダーたちが続々とキャリアの相談に訪れるという。

落ち着いた雰囲気の会議室に姿を現した渡辺は、想像以上に気さくで柔和なイメージの人物であった。コンコードを創業した経緯を聞かせてほしいと伝えると「なんでも話しますよ」と微笑む。「コンコードを起業しようと思ったのは、中学生のころに、学校生活に悩んだことがきっかけなのです」と話しはじめた。

話は、都内の中高一貫に入学した頃にまでさかのぼる。その学校で、渡辺は「将棋」と出会うことになる。そこは、日本屈指の将棋強豪校だったのだ。

将棋は運の要素が一切ない。ひたすら深く、粘り強く考えた者が勝つ。高校選手権の優勝者らも揃う同校将棋部の合宿では、1手を指すのに1時間以上長考することも珍しくない。強い者であれば、百手近くの選択に思考を巡らすことすらある。渡辺は、深く思考する醍醐味にのめり込んでいった。山のような棋書を読みふけり、入部した1年後には学年で最も強くなる。そして、中学3年を迎える頃には部内指折りの実力者となっていた。

しかし、それは同時に勉学と離れることでもあった。将棋にのめり込むあまり、授業を抜けて部室で過ごすことが多くなっていった。授業に出席しても、棋譜を言って頭の中で指す「目隠し将棋」をしているような有様だった。のちに社会に出てから将棋を指していたことに救われるのだが、この頃の渡辺はその悪魔的とも言える魅力に引き込まれていた。

「中学3年生、高校1年生の頃はどん底でしたね」と渡辺は苦笑いする。成績は急降下し、300人中250番程度。何よりも焦りを感じたのが、学校の授業の内容が、どの科目も全く分からなくなっていたことだった。

一方で、将棋の世界でやっていくことにも限界を感じはじめていた。将棋は典型的な頭脳スポーツだ。生まれ持った才能や圧倒的なIQがどうしても必要となる。自分はアマチュアとしては活躍できるかもしれないが、プロになれるわけではない。勉学も将棋も中途半端。将来に対して、漠然とした不安が芽生えるようになっていた。

「人生相談業を起業する」――高校時代に固めた人生のビジョン

とは言っても、勉学へのモチベーションが急に湧くわけではない。将棋への情熱も徐々に薄れる中、街や部室で無為に過ごすようになっていた。夜、家に帰ると「今日も時間を無駄にしてしまった」と悔やむ毎日だった。さすがにこのままではまずい。まずは、後悔するような生活そのものから脱しようと考えた。

そこで、渡辺は「楽しいと感じたこと」と「つまらないと感じたこと」を毎日記録することにする。これを振り返ることによって、翌日からつまらないと感じたことを減らし、楽しく有意義な時間を増やそうと考えたのだ。それは、短いときには数行書き記すだけ日もあった。しかし、コツコツと続けるうちに徐々に効果が現れる。友人たちと将来について語り合う時間、生き方を考える上で示唆に富む書籍を読む時間など、有意義な時間が増えていったのだ。

それだけでも、この記録は意味があったが、価値ある“副産物”が手元に残った。1年以上も続けると、自分の好きなことや嫌いなことに関する膨大なデータが蓄積されていることに気づく。これが渡辺ののちの人生に大きな影響を及ぼすことになる。

この記録を見ると、同じように将棋を指した日でも、楽しいと思ったときもあれば、つまらないと感じたときもあることに気づく。つまり、「将棋を指すということのすべて」が楽しいというわけではないのだ。

一口に「将棋が好き」だと言っても、良い作戦を用意して実戦で試すことが楽しいのか、勝負のスリルが楽しいのか、頭がちぎれるほど考えることが楽しいのか、最新の定跡を学ぶことが楽しいのか…と人によって面白く感じるポイントはそれぞれだ。

渡辺の場合、作戦を考えることが楽しいと感じたという。このようにして自分が「好き」と感じる要素を把握することが、真に好きなことを見つけることにつながる。そのことに気づいた渡辺は、将棋以外の好きなことについても次々と分析した。友人たちと語り合うこと、映画鑑賞、読書、数学、一人旅など。

好きだと感じることを分析した結果、知的創造作業に快楽を感じるという共通項があることに気づく。扱うテーマは、生き方や将来の夢に関することが楽しかった。また、悩んでいる人の相談に乗り、役に立てたときに大きな喜びを感じていた。このような思考を経て、自分の好きがたくさんつまった「人生相談業を生業にしたい」と渡辺は考えるようになっていた。

やや脇道にそれるが、「嫌い」の分析も大切だと渡辺は強調する。実は好きなことを把握するよりも重要だが、それを意識している人は稀だ。自分がとても嫌いことは何かを知っていれば、その要素を持つ仕事や環境を避けることができる。結果、余計なストレスを受けずに、生きることができるのだ。長い間働いていくうえで、これは大きい。

いわゆる“ノックアウトファクター”として、自分の嫌いなことを把握しておけば、高い年収やブランドに翻弄されて、避けるべき仕事を間違えて選ぶこともなくなるのだ。渡辺の場合は、「上に媚びへつらった者勝ちという世界」と「大量の暗記」を避けることにしているという。

高校生だった渡辺が編み出したこのアプローチは、のちに「好き・嫌い分析」と命名された。キャリア設計をする際の自己分析手法として、東京大学の授業でも解説し、好評を博することになる。

話をもとに戻そう。渡辺は「人生相談を生業にしたい」と考えたものの、そんな会社は聞いたことがない。今でこそ、コーチングなどの仕事があるが、当時はそのような仕事がない時代だった。「ないものは、つくればいい」。渡辺は、人生相談業の会社を起業することを考えはじめた。

その夢を後押ししてくれたのが、日本マクドナルドの創業者・藤田田氏の著書『ユダヤの商法』だった。渡辺は父親の書棚で、この本を偶然見つけた。そこには、ビジネスをつくっていく醍醐味が熱く語られていた。一般的なサラリーマン家庭に生まれ、商売と接点が全くない自分であっても、ゼロから起業していくことが可能だ、と大きな勇気をもらったという。

ゴールを見据えて、ファーストキャリアを設計する

人生相談業の起業を決意した後、渡辺は経営を学ぶために一橋大学商学部へ進学する。この大学で、生涯記憶に残る言葉との出会いがあった。ビジネス界でも著名な楠木建助教授(現・一橋ビジネススクール特任教授)の授業だ。

「大人の責務とはなにか? それは、Life is beautiful(人生は素晴らしい)を次世代に伝えることだ」――経営学の授業で楠木氏が語ったこの言葉は渡辺の心に残り続けた。そして、社会人として働くことの苦労や喜びを体験する中で、この言葉の重さを噛みしめることになる。「Life is beautifulを次世代に語る大人であふれる社会にしたい」。いつしか渡辺は、そのような想いを抱くようになっていった。

また、こんなエピソードもある。楠木氏が少人数で行う特別授業で、渡辺は、好き・嫌い分析によってつかんでいた「自身にとっての喜びや快楽」をテーマにレポートを提出した。すると、「こんなことを考えている学生がいるのか」と評価されたという。「いつも本質を突いた話をされる楠木先生に褒めて頂けたことは、自信になりました」と渡辺は振り返る。

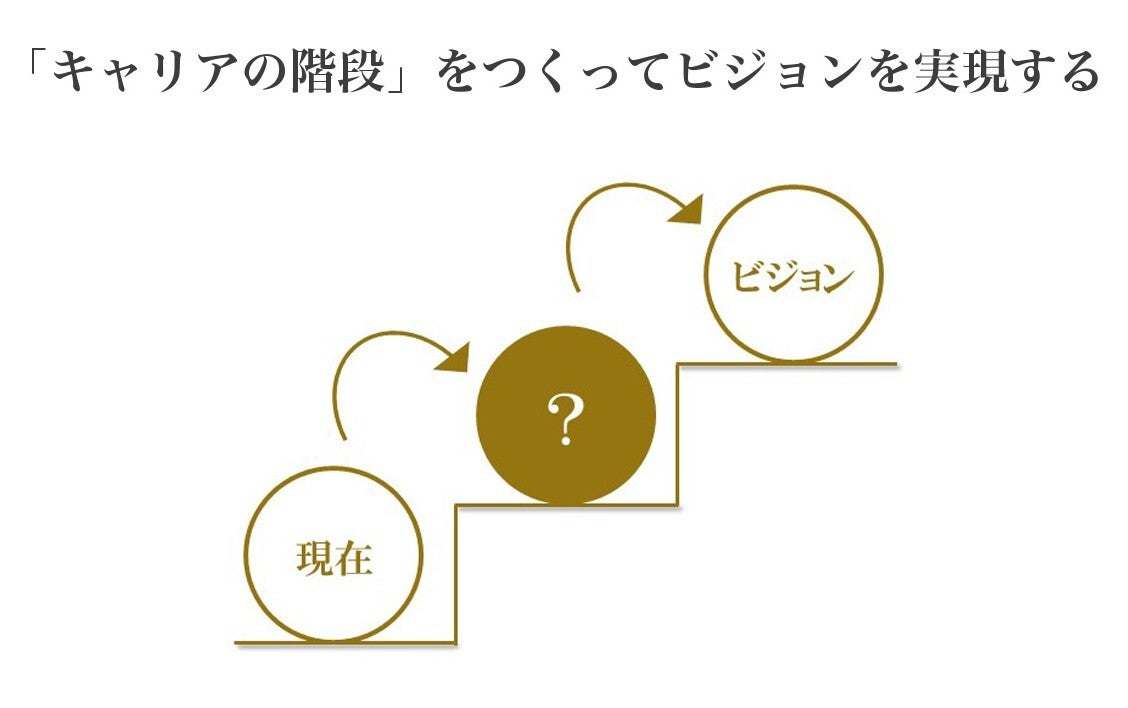

一橋大学でそのような刺激を受けた渡辺も3年生となり、就職活動期に入る。将来の起業にむけて、会社経営に関する経験を積むために、ベンチャーキャピタル(VC)業界と戦略コンサルティング業界の2つを目指すことにした。距離のあるゴール(起業)に到達するために、中継地点となるキャリア(VC・戦略コンサル)を挟む。このときの発想は、のちに「キャリアの階段」と名付けられ、コンコードが提供するキャリア支援の骨子のひとつとなる。

ベンチャー経営に関する経験を重視する渡辺は、VCが第一志望だった。当時、一橋大生の就職先は、日本興業銀行(現・みずほ銀行)や三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)などの大手銀行、総合商社、保険会社が主流だ。渡辺の志望は極めて珍しく、周囲の友人からは奇異の目で見られた。

折しも、バブル崩壊後で氷河期と呼ばれた時期での就職活動であった。そのような中、門戸の狭いVCをただ目指しても、入社は容易ではないだろう。電話帳のような厚さだったアルバイト誌がみるみると薄くなっていくのを見て、渡辺は考えた。

そこで彼は、卒論テーマを「VCによるハンズオン支援」にさせてほしいと、担当教授に掛け合った。VCについて徹底的に研究したうえで、就職活動に挑もうとしたのだ。そもそも、VCのビジネスモデルを理解している学生がほぼいない時代だ。どのVCの面接でも、渡辺の豊富な知識と熱意は高い評価を受けた。

かくして、志望どおりに日本を代表するVCから内定をもらう。だが、内定後の食事会で役員たちから、「ハンズオンでの経営支援は“将来実現したいこと”であり、当面は難しい」という赤裸々な話を聞く。

ベンチャー企業への投資業務だけを経験しても、自分が望む未来にはつながらない――。悩んだ渡辺は、経営に関するスキルを身につけるべく、戦略コンサルタントとして活躍できる三和総合研究所(以下、三和総研/現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング)を、社会人としてのファーストステップに選んだのであった。

STORY Ⅱ 社会人の修行時代~顧客と組織に貢献して、スキルを身につける

経営の奥深さを知り、熱中する

三和総研に入社した渡辺は当初、マネジメント開発室という部署に配属される。のちに分かるのだが、社内政治の影響で、コンサルティング部門の中で傍流の部署であった。銀行から出向してきている上司に迎合しない、野武士のような上司や先輩が揃っており、渡辺とは馬が合った。

入社1年目に担当したプロジェクトで、企業経営に関する深い学びを得ることになる。多店舗展開する小売業からの相談が入った。従業員たちが来店した客に挨拶をしないので何とかして欲しい、というのが年老いた創業社長からの依頼だった。

他部署の先輩たちからは、「そんなことは戦略コンサルタントがやる仕事ではない、マナー研修の会社がやること」だと冷笑された。悔しいが、自分でもそう思っていた渡辺は何も言い返せなかった。

ところが、プロジェクトを統括する40代のベテランコンサルタントは、「これは経営そのものの改革だ」と言う。渡辺にはさっぱり意味が分からなかった。

何店舗も実地調査に行くうちに、ベテランのコンサルタントが言っていたことが徐々に理解できてきた。挨拶ができている店は業績がとてもよく、挨拶ができていない店はあきらかに業績が悪いのだ。しかも、挨拶ができている店は店長が率先して店頭に出て、声を出している。一方、挨拶ができていない店は、店長がバックヤードの在庫整理に没頭している。たまに店頭に出てきて挨拶をしても、店員たちがそれに続かず、空気が重い。

老練な創業社長やベテランのコンサルタントは分かっていたのだ。挨拶をしないというは、ひとつの現象に過ぎない。その奥には根深い真因がある。それが従業員の関係性、さらには業績という様々なかたちで問題を引き起こしているのだと。

このプロジェクトを通じて、様々な要素が有機的に絡み合う、経営の奥深さの一端に触れ、渡辺は戦略コンサルタントの仕事にのめり込んでいくようになる。平日はほぼ毎日のようにオフィスの宿泊施設に泊まりこむ生活で、もちろん徹夜も珍しくない。それでも、クライアント企業のために考えることがとにかく楽しかった。

このとき、将棋によって鍛えられた「考える力」が、非常に役立ったという。一手を指すのに1時間以上考えるようなトレーニングをしてきている渡辺は、困難なプロジェクトでもへこたれなかった。そして、自身が粘り強く考えることに長けているのだと気づく。「将棋を指していても、大学で女性にモテませんしね。社会人になってから、将棋をやっていて良かったとようやく思えるようになりました」と渡辺は笑う。

組織も社会も、個の情熱からはじまる

入社4年目には、自分で案件を受注するプロジェクトリーダーのポジションに、渡辺は当時最年少記録で昇格する。新規事業支援や組織改革のプロジェクトを中心に手がけ、戦略コンサルタントとして順調なキャリアを歩んでいた。が、そのような中、「早く個の人生に寄り添いたい」とかきたてられる経験をすることになる。

ある私立中高の改革プロジェクトを担当した時のことだ。クライアントとなる学園の教育理念を再構築し、それに基づいた新しい教育を実現するといったものだった。有意義なプロジェクトだと考える渡辺たちは、高揚した気持ちでキックオフミーティングにむかった。

しかし、思いもよらない形で、プロジェクトは難局を迎えることになる。全教職員が集まる場で、「理事長が推進する改革プロジェクトには、断固反対する」と、5人のベテラン教員が大声を上げはじめたのだ。それに続き、他の教職員たちも次々とこれまでの理事会の運営への不満を口にしはじめ、ミーティングは紛糾したまま閉幕となった。

プロジェクトは、開始早々暗雲が立ち込めた。新しい教育理念に基づいた教育を体現するのは、もちろん現場の教職員たちだ。彼らの共感や理解、さらには強い情熱が不可欠となる。

客観的に見れば、少子化を迎える中で、改革なしに学園の存続は困難だ。時代に即さない教育は、生徒のためにもならない。プロジェクトは学園全体にとって大切なことだと理解してもらうために、渡辺らのコンサルタントチームは、70名を超える全教職員一人ひとりとじっくり個別面談を行うことにした。どのような想いで教員になったのか、生徒たちにどのような人生を送って欲しいと願っているのかなど、内にある大切な想いを話して欲しかったのだ。

それぞれの想いや悩みに耳を傾け、話を聞き続けていく中で、教職員たちに変化が現れはじめた。「以前は、子どもたちのために熱い想いをもって取り組んでいたのに、いつ間にか諦めてしまっていた」と、涙する教員も出てきた。5人の反対派教員の1人は「本当はいい学校にしたい。でも、今さらグループを抜けることもできず、どうしていいか分からない」と吐露した。話を聞く渡辺たちも胸を締め付けられる思いだった。事務方の職員の1人は、「今まで教員に耳を傾けてもらえなかった」と、生徒募集のためのアイデアを次々と披露してくれた。渡辺らに胸の内を話す中で、教職員の中にあった情熱が徐々に取り戻されはじめていった。

プロジェクトが大きく変化したのは、その学園の卒業生へのインタビューの後だった。キャビンアテンダントとして活躍する卒業生が「国語の授業で先生から聞いた言葉が支えとなり、夢を諦めずに叶えることができた」と話してくれた。学園改革チームのリーダーを務める強面の国語教師の教え子だった。ミーティングで、卒業生からの言葉を伝えると、国語教師は号泣しはじめた。「そうだ、前はそういう熱い想いがあったんだ。もう一度俺たちが学校を良くしていこう」。力強い言葉に、学園改革チームの教員もコンサルタントたちも胸が熱くなった。

かくして、改革プロジェクトは成功裏に終わる。学園は活気にあふれ、生徒が集まる人気校へと変貌していった。

このプロジェクトを体験した渡辺は、個人の想いに向き合うことの可能性を強く感じる。組織、ひいては社会がより良くなるためには、やはり個人が望む人生を歩むことが重要なのだと再認識したのであった。そして、昼夜を忘れて没頭するほど楽しんでいた戦略コンサルタントとしての仕事を辞め、個人の人生を輝かせるための人生相談業を起業するために、自身も次のステージに行くことを決意したのである。

キャリアコンサルタントとしてのスタート、そして旅立ち

渡辺は30歳で、ついに「人生相談業」に近しい「人材紹介業」の世界に足を踏み入れることを決断する。エグゼクティブやコンサルタントの支援に強い、著名な転職エージェント会社へ入社したのだ。しかし、念願だった個人を支援する仕事に就いたものの、その出だしは前途多難であった。

渡辺が人材紹介業界へ転身したのは、奇しくもITバブルが崩壊した2002年だった。「正直に言って、最初はかなり苦労しました」と渡辺は振り返る。不景気により採用は次々とストップ。外資系コンサル出身者やMBA取得者であっても、なかなか採用に至らないような転職市況だった。さらに、渡辺が在籍するエージェントは、独立した個人が集まったような社風の企業であった。メンバーの給与は完全出来高制。研修などもなかった。人材紹介業の未経験者だった渡辺は苦労し、1年目は鳴かず飛ばず、平均以下の成績で終了する。

しかし、持ち前の粘り強さと分析眼で、徐々に独自の支援方法を確立していく。入社3年目には社長も抜き去り、トップの売り上げとなる。その後、渡辺は同社を退職するまで、誰にも抜かれることはなく、5年連続でダントツの成績を記録した。

詳しくは後述するが、このとき渡辺が行った支援は、自身のキャリアを構築する際に用いた「キャリア戦略」や「キャリアの階段」という発想がベースになっている。目指すキャリアビジョンを実現するための手法だ。相談者からは「人生が変わりました」と驚きと感謝の声が寄せられた。この支援をもとに入社した相談者は、深い志望動機を持つことになる。転職先で大いに活躍し、簡単に辞めることもないという点で、企業側からも深く感謝された。まさに三方良しの状態となった。

相談者からも、企業からも感謝される仕事にやりがいを感じ、まさに天職だと感じて過ごす7年半だった。しかし、あくまでも会社から期待されているのは、目の前の売上だ。「キャリア戦略をベースにした、望む人生を歩むための支援」や「日本を豊かな社会にするための、学生へのキャリア教育」という渡辺の発想は、求められていなかった。また、渡辺が実績をあげ続ける中で、その根底にある信念や行動が十分に理解されることは、当時の環境では難しかった。

想いを実現するには、やはり自ら起業するしかない。こうして2008年に、「人生を支援するプロフェッショナルファーム」として、株式会社コンコードエグゼクティブグループを渡辺は設立した。

STORY Ⅲ コンコードが展開する「キャリアコンサルティング事業」

ポストコンサル・東大卒のビジネスリーダーたちが信頼を寄せる転職エージェント

コンコードエグゼクティブグループ(以下、コンコード)は、未来をつくるリーダーのキャリア支援を通じて、豊かな社会づくりに取り組んでいる。「好きなことを通じて、周囲の人々や社会を幸せにし、恵まれた収入も得る」――そのような人生を歩む人々であふれる真に豊かな社会をつくりたいというのが、渡辺がコンコードを設立した動機だ。

真に豊かな社会の実現。そのために同社は現在、転職支援事業であるキャリアコンサルティング事業を中核に、高校生・大学生へのキャリア教育事業、社会起業家を支援するソーシャルスタートアップ支援という3つの事業を展開している。

中核を担うキャリアコンサルティング事業は、いわゆる転職支援を行う人材紹介業だ。東京大学や京都大学などの名門大学出身のビジネスリーダーや、マッキンゼー、BCG、ベインなどのコンサル出身者たちが連日キャリアの相談に訪れている。さらに、コンサル業界はもちろん、投資銀行やPEファンド、VC、外資系企業、総合商社などの大手企業、スタートアップなどからの採用支援依頼も後を絶たない。

なぜコンコードは、トップクラスのビジネスパーソンや企業から、厚い信頼を勝ち取ることができているのだろうか。まずは、キャリアコンサルティング事業を中心に見ていこう。

目先の利益を追求しないからこそ生まれる「良循環」

コンコードの社是は「長期的で誠実なお付き合いを大切にする」だ。

コンコードでは、相談者の人生全体を考えたキャリア支援が行われている。長期的な視点でキャリア相談を行うことを徹底し、相談者の人生にベストな選択となるようにアドバイスをする。人材紹介業は転職を希望している相談者を、採用企業に紹介し、転職が成立して初めてフィーが発生するビジネスだ。そのため、取引先企業に、相談者を入社させたいという思惑が働いてしまうことは珍しくない。

しかし、コンコードのコンサルタントたちは違う。

他エージェント経由の話や、自己応募で出た内定の方が相談者にとってよいと判断した場合は、そちらの選択を勧める。それはつまり、目先の売上や利益を手放すということだ。相談者からすれば、理想的なキャリアコンサルタントと言えるだろう。しかし、会社を経営する立場の渡辺が、自らそれを先導しているのだから驚く。会社の経営として、本当に大丈夫なのかと相談者から心配されることもあるという。

長期的な視点に立てば、この思想のほうがすべてにおいて良いのだ、と渡辺は断言する。実際、コンコードは目先の売り上げを手放すことで、相談者との関係が豊かになる「良循環」を構築できている。 誠実な支援によって、信頼を寄せてもらうことができ、相談者がファンになっていく。

コンコードに相談に来た人の多くは、一度きりの支援という付き合いでは終わらない。2度目も、3度目もコンコードで転職をする。さらに、友人や家族までも続々と紹介される。企業幹部となった相談者からは、採用の相談が舞い込む。そして、コンサルタントがさばき切れないほどの転職や採用の相談が、常に寄せられているのだ。

ノルマもない、スカウトもしない、営業活動もしない

コンコードのコンサルタントたちには、売上や成約数などのノルマは一切課せられていない。もし、ノルマがあれば、コンコード経由の転職先へ誘導せざるを得なくなる。それでは、相談者のためにならない。

もちろん、会社としては社員にノルマを課した方が、管理しやすい。経営も安定するだろう。しかし、「そこは経営者が腹をくくればいいこと」と渡辺はこともなげに言う。相談者との信頼関係こそが、何にも代えがたい財産だということを、今までの経験で熟知している渡辺らしい経営判断だ。

渡辺は、同社のメンバーに対し、定期的に「愛情をもって接すること」の大切さを説く。それは「相談者のニーズをすべて聞け」という単純なものとは全く異なる。自分の親や兄弟が相談に来た場合も「同じ対応をするか」という、究極の問いを常に自身に課せと言っているのだ。

愛情ベースで支援を行う。これを徹底することは、相談者やクライアント企業のためだけでない。社員が誇りを持って仕事をするうえでも、大切なことなのだ。

人材紹介業で、ノルマがないというだけでも驚くべき事実だが、それだけではない。渡辺の執筆した『未来をつくるキャリアの授業』(日経新聞出版社)などの書籍を読んだ人や、知人に紹介された人など、ビジネスパーソンの間で口コミが広がり、広告費をかけずとも、相談に来る人は途切れない。そのため、多くの紹介会社が利用するリクルートやビズリーチなどの求職者データベースを、コンコードは利用していない。

さらに、コンコードは人材紹介会社では基本とも言われているテレアポなど、新規求人の開拓もほとんど行っていない。長い付き合いの相談者が企業の経営幹部や採用責任者となり、新たな採用の相談が絶えず来るからだ。

「ノルマ」「スカウト」「営業活動」から解放されているからこそ、コンサルタントは目の前の相談者や採用希望の企業サポートに集中できる。コンコード流人材紹介ビジネスの「良循環」がそこにある。

STORY Ⅳ 卓越したサービスは、卓越した人材でないと実現できない

外資系戦略コンサルティングファームより狭い門戸の採用基準

コンコードの最大のリソースは、プロフェッショナルとしての意識が高く、同社の信念を徹底できる優秀なコンサルタントたちの存在だ。当然、その採用は非常に狭き門となる。

渡辺自身も開発に携わったという独自の適性検査や、価値観が浮き彫りになる本質的な対話型の面接が数回にわたり実施される。さらに、最終面接は会食をしながら、あらゆる角度から人物が確認される。これらを突破し、コンコードのコンサルタントに合格できる率は1%を切る。難関で知られる外資系戦略ファームよりも低いということを考えると驚くべき数字だ。

コンコードのコンサルタントは、東大をはじめとする有名大学卒業者、BCGやベイン、デロイトなどのコンサル出身者が大半だ。なかには、外務省出身者、ベンチャーキャピタルの出身者なども名を連ねる。これだけを見ると、華々しい経歴でないと入社できないのかと勘違いしそうである。が、実態としては何よりも人物面を重視した採用を行っているという。出身大学はもちろん、人材業界での経験やコンサル業界の経験も不問だ。

相談者を全力で助け続けるためには、「深い愛情」と「高い自己管理能力」が必要だと渡辺は考えている。そのような資質を持つ人でなければ、コンコードが実践しているキャリア支援のクオリティを保てない。

それは、志を持つ医師と同様だと渡辺は言う。彼らは、自身の勤務時間が終わるから、もしくは今日の診療目標の人数が達成したから、などと言って、怪我をして血を流す患者を放り出さない。患者の人生がかかっている。

人生がかかっているという点では、キャリアの相談にくる人も同様だ。当然、コンコードのコンサルタントも、高度なスキルを身につけることや、目の前の人を全力で助けることが求められる。プライベートな時間でも、最新のビジネス動向や主要業界に関する知識の習得が必要だ。深夜に布団の中で、相談者に伝えるべきことが頭に浮かんだら、起き出してメールを書くこともある。メンバー同士の会食でも、キャリア支援の成功事例や、採用動向の話に花が咲く。ノルマや勤務時間で縛られる営業会社とは価値観が異なる、凄腕のプロ集団なのだ。

もちろん、これだけの卓越した社員を採用するためには、高い報酬を用意する必要がある。コンコードでは、大手人材紹介会社の数倍にも及ぶ、高額な報酬体系となっている。もちろん、その分の人件費負担は重くなる。「高いクオリティのサービスを実現するため、社員が幸せに長く働けるため、それには好待遇であることは不可欠です」と渡辺は言い切る。

プロの技術を学ぶ、業界最高水準の社内研修プログラム

コンコードに入社してくるコンサルタントたちは、入社後に「CORE研修」と呼ばれる、1ヶ月強のトレーニングを受けることになる。コンコード流のキャリアコンサルティングを身につけるためのものだ。電話帳のような厚さとなる研修資料は、渡辺自らが細部までつくり込んでいる。動画化された研修は、随所に音楽も盛り込まれ、まるでラジオ番組を聴いているようで面白い。

この研修は、人材紹介業務の経験の有無は関係なく、入社すると必ず受講することになる。他の紹介会社とコンコードの仕事内容が大きく異なるからだ。相談者へ案件を紹介するという行為一つをとっても、コンコードは他社と異なる。他紹介会社から転職してきたメンバーは、「こんなところまで違うのか」と驚くという。

研修では、相談者のキャリア支援とクライアントの採用支援について、具体的な手順やノウハウが一つひとつ丁寧に解説されていく。そして、理解度を確認するテストが数回行われ、実践型のトレーニングであるロープレ研修も10回ほど繰り返し行われる。また、動画研修を視聴したあとに、ほぼ毎日質疑応答の時間も用意されている。その時間は渡辺自らが対応し、コンコードの美学を共有している。まさに至れり尽くせりの研修だ。

スランプに陥るのは、CORE研修で伝えたコンコード流のどこかがおろそかになっているときだと、あるベテラン社員は指摘する。現場に出た後でもコンコード流を継続できるように、研修動画の視聴や、少人数での定例ミーティング、対話型のフィードバック面談など、社員全員が成長し続けられる環境が用意されている。代表である渡辺も、必要に応じてノウハウを繰り返し伝えるなど、コンサルタントとの対話を惜しまない。その継続的な姿勢は組織のカルチャーとして根づき、「相談者一人ひとりに、愛情深く真摯に向き合う」という日々のキャリア支援につながっている。

STORY Ⅴ コンコード流のキャリアの設計法

人生を飛躍させる「キャリア戦略」とは

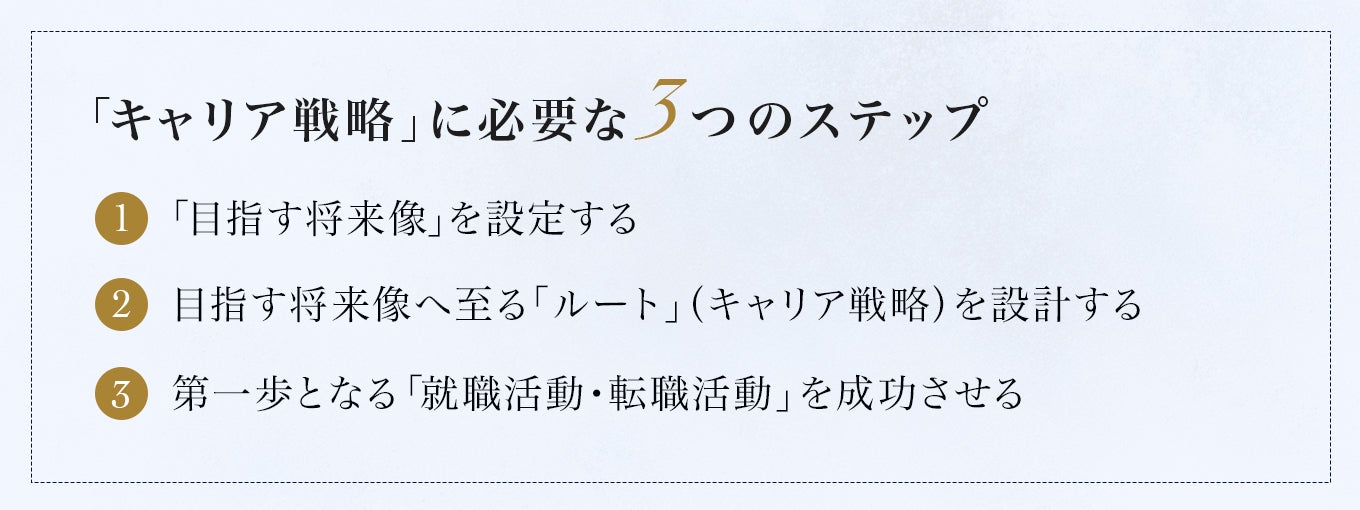

コンコードでは、豊富な知見を体系化した、独自のキャリア設計法をベースに支援をしている。その中心となるのが「キャリア戦略」だ。キャリア戦略とは、自分が望む人生を実現するために、経るべきキャリアを定めた中長期的なプランのことである。

ここで、渡辺が実際に支援したある女性の事例を見てみよう。

その女性は、35歳という若さで大企業のマーケティング部長に抜擢された。諸手当込みで約1800万円となる条件での転職だ。コンコードで支援する相談者の中では、このような事例は珍しくない。しかし、平均年収が400~500万円とも言わる昨今の日本の現状を鑑みると、多くの人が驚くだろう。彼女は、なぜこのような高いポジションを得ることができたのだろうか。その鍵を握るのが「キャリア戦略」である。

まず、この女性のキャリアを追っていこう。新卒で日系大手企業へ総合職として入社した後、彼女は多くの同期社員と同じく営業部門に配属される。しかし数年経ち、28歳となった彼女は、希望する経営企画やマーケティング部門の仕事に就くためには、何年もかかるという事実に気づく。そのうえ、そこで幹部を目指すとなると、さらに10数年の歳月を要する。彼女は愕然とした。

そこで、社内異動の可能性を模索したものの、叶うか否かは運の要素が強すぎる。英語力には自信があったので、MBAの取得も検討したが、膨大な費用と時間がかかる上に、留学後の配属についてもやはり不透明だ。最後の手段として、転職をするために人材紹介会社へ登録をした。しかし、そこで紹介されるのは、営業職として年収が上がる案件ばかりだ。経営企画に入りたいと希望を伝えると、それは難しいとキャリアアドバイザーは表情を曇らせる。

八方塞がりとなってしまった彼女は、コンコードの門を叩く。彼女の夢や希望を聞いた渡辺は、あるキャリア戦略を提案した。それは、事業会社の経営企画をストレートに目指すのではなく、一度コンサルファームを挟み、次のステップで目指すというものだった。

先の紹介会社でのアドバイスは、決して間違いではない。営業職から経営企画へ転職をするのは、ハードルが高い。一方、コンサルファームであれば、ポテンシャル採用も行っているため、転職も十分に可能だ。しかも、コンサルファームでの経験は、経営企画職として転職する際に高く評価される。むしろ、生え抜き社員よりも高いポジションで抜擢されることが多いのだ。

数カ月後、彼女は外資系コンサルファームへの転職を見事に成功させる。大企業の戦略立案や、海外マーケティングのプロジェクトを数多く経験し、実績を挙げたのち、34歳でマネジャーに昇格。翌年、豊富なマーケティング経験とリーダーシップを買われ、大手外資系企業のマーケティング部長に35歳で転職することを実現させたのだ。

この女性は渡辺に最初に出会ってから、わずか8年ほどで念願であった事業会社マーケティング部門の幹部となった。年収は約3倍だ。「キャリア戦略」が人生に及ぼす影響の大きさを実感頂けるだろう。

目指すキャリアへ一足飛びに行くのが難しい場合は、中間地点となる「キャリアの階段」を挟むとよい。彼女のケースでいえば、外資系コンサルファームがそれに当たる。もちろん、自分が欲しいスキルや経験を習得するためだけに在籍するのは評価されない。所属する企業でしっかりと価値を生み出し、組織に貢献することは前提となる。

必要なスキルや経験を積んだうえで、目指すキャリアを着実に叶えられるように設計する――これこそが、他社にはないコンコード流のキャリアコンサルティングなのだ。

STORY Ⅵ 内定を勝ち取るための鉄則

応募ルートによって明暗が分かれることも

もちろん、素晴らしいキャリアを設計しても、希望する転職先で内定を獲得できなければ、それは絵に描いた餅となる。そのため、転職活動の成否は極めて重要だ。しかし、十分な「転職リテラシー」を持つ人は少ない。

一方、外資系投資銀行や、外資系IT企業の幹部などで、華々しくキャリアアップをする人をよく見かける。「転職経験を積むことによって、上手に転職するためのリテラシーが高くなっているという側面もあります」と渡辺は明かす。

転職においては、押さえておくべき鉄則がいくつもある。そのひとつが、目指す領域に強いエージェントから情報を収集し、強い応募ルートから書類を提出するということだ。合否や年収に直結する要素なのだが、あまり知られてない。

特にエグゼクティブの転職では、誰が推薦するのかによって、募集ポジションや選考基準、選考プロセスが大きく変わる。紹介者たるエージェントの提案力や採用企業幹部との信頼関係によっても左右される。そのため、ある人材紹介会社経由では不合格となった相談者が、コンコード経由で再応募することで、内定するというケースも発生するのだ。

コンコードのコンサルタントは、担当するクライアント企業の戦略を深く理解し、採用に関するアドバイスをする関係性を築いている。コンコードからの提案によって新しいポジションが創設されることもあるほどだ。

さらに転職活動の進め方や面接での評価、条件交渉の仕方によって、年収が数百万円単位で変わることは珍しくない。相談者の望むポジションや条件を満たすと同時に、採用企業も納得できるように、丁寧に支援を行うことが大切だ。

なお、このような採用企業との関係構築においても、各社の幹部となっている以前の相談者たちが惜しみない協力をしてくれている。一般的な求人案件の紹介と一線を画するコンコードの人材紹介サービスは、一人ひとりの相談者、採用企業幹部との強固な信頼関係がベースとなって、長い年月をかけて積み上げられ、実現されているのだ。

実績やスキルだけでは合格できない~選考対策が鍵を握る

「採用のプロである企業の人事は、実績やスキルをしっかりと見極めて選考をしている」と思っている人が多いだろう。しかし、それは本当だろうか。

「同じ年齢、同じ職歴の方が、同じ企業にエントリーしても、履歴書、職務経歴書、志望理由書などの応募書類の書き方次第で合否は分かれます」と渡辺は忠告する。そのため、ビジネスエリートが目指すような難関企業への応募は、書類選考段階から、念入りに準備することが必要だ。

たとえば、営業職の人が、コンサルファームへの転職を志望したとする。しかし、「前年比200%の売上を達成」など、営業実績を職務経歴書に記載しても、残念ながら評価はされない。世間では、実績を数字で示すのが重要だと主張する書籍が多いが実態は異なる。

この場合は、「〇〇のような切り口で顧客分析をして、△△のような内容でセグメント別の販売戦略を構築した。結果、200%となる売上を達成した」というように、問題解決の具体的なプロセスや創意工夫を記載する方が望ましい。どのような記述が適切なのかは、応募先によるのだ。

応募書類だけではない。本番で分かりやすく魅力的に話すための面接対策も大切だ。コンサルファームで実施されるケース面接などは、準備無しに回答するのは困難だろう。座学での勉強のみならず、個別指導による口頭での実践トレーニングが合否の鍵を握る。コンコードでは、相談者と個別に何度も模擬面接を実施する。

応募先に応じた選考対策を徹底的にサポートし、一緒に内定を勝ち取る。毎年圧倒的多数の内定者を輩出している、コンコードならではの伴走型キャリア支援だ。

STORY Ⅶ 日本の未来をかえる「キャリア教育事業」~コンコードアカデミーの展開

キャリアデザインが、日本を豊かな社会にする

キャリアコンサルティング以外にも、渡辺は新しい形でキャリア支援を展開している。その1つが「キャリア教育」だ。誰にとっても大切なはずのキャリア設計について、学ぶ機会が今の日本にはない。これは、日本全体にとって大きな機会損失だと渡辺は考えている。

「学生時代はバラ色。社会人は灰色だと思っていました」

これは、渡辺が出会ったある現役東大生の言葉だ。働くことは、生活費を稼ぐための手段に過ぎない。充実した時間は、帰宅後のプライベートにしかない。最高学府においてさえも、そのように考えている学生が少なくないのが実態だ。

働くことやキャリアについて意識せずに過ごしがちな日本の学生は、ブランドや給与を優先し、人気の高い企業こそが良い企業だと考える傾向が強い。しかし、人生の大半の時間をかける仕事を、自身の軸となるキャリアビジョンを定めずに決めてしまうのはあまりにもったいない。本来、仕事とは他者や社会に貢献することであり、やりがいがあり、喜びでもあるはずのものだ。それが、生活費を得るだけの苦痛になってしまっている。これは一人ひとりの人生においても大きな損失であり、日本全体にとっても重大な問題だと渡辺は危機感を持っている。

2017年に行われた東京大学での授業風景

適切なスキルを身につけてキャリアを歩むことは、人生が充実するだけではない。一人ひとりの生み出す付加価値が高まることにも直結する。これは、少子高齢化に直面している日本において、大きな意味を持つ。少子化対策が功を奏しても、経済的なインパクトが生まれるのは20数年後だ。一方、学生や社会人が適切なキャリア設計をすることによるインパクトは、たった数年で現れる。キャリアデザインは、個人のためだけはなく、日本の未来のために重要なのだ。

学生から届く熱い反響!東京大学でのキャリアデザインの授業

そのような想いから、渡辺が率いるコンコードでは、学生に向けたキャリア教育にも力を入れている。2014年に著書『ビジネスエリートへのキャリア戦略』(ダイヤモンド社)で、渡辺はコンコード流のキャリアデザインの考え方を世の中に広めた。

2017年には東京大学とコンコードエグゼクティブグループが展開する本格的なキャリアデザインの授業、「キャリア・マーケットデザイン-Design Your Future, Design Our Future-」(全12回)が、東京大学3・4年・院生を対象に行われた。これは東京大学で正規科目となるキャリアデザインの授業であり、渡辺はコースディレクターとして授業の設計と講義を担当した。同年に刊行された渡辺の著書『未来をつくるキャリアの授業』(日本経済新聞出版社)は同授業の教科書に選定された。

実際に授業がスタートすると、毎回300名近くもの学生が出席。講義の終了時には拍手が沸き起こり、大教室は常に熱気に溢れていた。渡辺は、「夢を実現するためのキャリア設計法」を解説。それを実践して活躍するリーダーたちをゲストに招いた。リーダーたちは、仕事の醍醐味や困難を熱く、赤裸々に語ってくれた。

「社会人になることが不安だったが、他者や社会に貢献できる楽しいことなのだと気付いた」「大学での学びをどう社会に還元するかという、まさに大学教育に不可欠な内容だった」「この講義は是非とも東大1年生全員が受ける必修にすべきだ」――毎授業後のアンケートで学生たちから寄せられた総計4000通もの熱いメッセージに、渡辺もコンコードのスタッフも心が震えた。

キャリア教育事業を展開する「コンコードアカデミー」を設立

しかし、キャリア教育事業に取り組む中で、渡辺は一つの壁にぶつかる。大学の授業だけでは、特定の大学の特定の授業に参加できる学生にしか、メッセージを届けることができない。もっと広く、もっと早く、キャリアデザインの考え方を伝える必要がある――。

そこで渡辺は、キャリアデザインの考え方を学生へ伝えるためのメディアの立ち上げを決断する。2020年に現役東大生が代表を務めるPyxida株式会社をグループ会社とし、東大生の半数以上が利用する学生専用メディア「UTMap」をスタートした。そして、2023年春、Pyxida株式会社を「株式会社コンコードアカデミー」へと名称を変更。コンコードアカデミーの代表取締役会長として、東大以外も含めた学生向けのキャリア教育事業へ本格的に乗り出した。

大学生がキャリアについて考えるのは、3・4年生などの就職活動時が一般的だ。しかし、それでは遅い。自分がやりたいことや好きなことを認識し、それを実現できる仕事を見つけるためには、多くの時間がかかる。渡辺は、「大学1年生から自分のキャリアに向き合える環境を整えることが重要」と考えている。

また、社会人としてのベーシックスキルや協働するスタンスなどが身についてないことで、新卒社会人は苦労することが多い。これは多くの社会人が経験済みだろう。社会人デビューがもう少しスムーズであれば、働くことはもっと楽しくなるはずだが、この問題は何十年も解決されていない。「その解決のために長期インターンの経験がおおいに役立つ」と多数のインターン生を育ててきた渡辺は言う。

そして迎えた、2024年6月。これまでにないキャリア教育サイト「CareerPod(キャリアポッド)」が、満を持してオープンした。

コンコードアカデミーが運営するキャリア教育サイト「CareerPod」

CareerPodは、ビジネス経験のない大学1年生でもキャリア設計を無理なく体系的に学べるよう、基礎から噛み砕いて解説したコンテンツが充実している。

「大学1年生のみならず、高校生が読んでも関心を持てるようなコンテンツを多数公開しています。全国の高校生が、将来のキャリアについてしっかりと考えたうえで、大学を選択するようになる。そのような社会が、いずれ当たり前になるかもしれません」と、渡辺は想いを語る。

併せてCareerPodでは、長期インターンの情報も提供している。学生からの反応はよく、海外大に留学中の学生からも応募があるほどだ。

ESG投資ファンドや先端的なスタートアップ、コンサルティングファーム、NPOなど、編集部選りすぐりの優良長期インターン募集情報がCareerPodには並ぶ。なお、これらの掲載はすべて無料。企業にとって掲載のハードルを下げることで、学生へ「社会に出る準備」の機会を提供したいとの想いからだ。「むしろ、掲載企業は学生の社会人教育に協力してくれる有り難い存在です」と渡辺はいう。今後さらに、この長期インターンに賛同する企業が増えることで、全国的なムーブメントとしたいと願っている。

STORY Ⅷ 「ソーシャルスタートアップ支援事業」~コンコードベンチャーズの活動

未来をつくる社会起業家を支援する

「長期的で誠実なお付き合い」を大切にするコンコードらしく、転職支援を受けた元相談者たちはキャリアの節目など折に触れては同社へ相談に訪れる。とりわけ近年では、元相談者であるビジネスリーダーたちから、社会課題を解決するための事業を起業したいという相談が渡辺の元に多く寄せられるようになった。

このような元相談者たちを応援したいと考えた渡辺は、「コンコードベンチャーズ」を設立した。志を持つ社会起業家へ出資し、経営を支援する事業だ。「起業は特別なことではない。ビジネスリーダーにとって、有力なキャリアのひとつに過ぎない」と渡辺は言う。ソーシャルスタートアップの支援を通じ、相談者のキャリアビジョンの実現を転職とはまた違った形で応援することで、社会にポジティブなインパクトを生み出そうとしている。

地方創生イノベーターカンファレンス「INSPIRE 2017」に登壇する渡辺

徹底したハンズオンでの経営支援

コンコードベンチャーズの支援は資金面だけではない。起業家として15年以上の経験を持つ渡辺自身が、ハンズオンで深く経営支援にかかわる投資先もある。そのアドバイスは、事業戦略やマーケティング戦略はもちろんのこと、Web制作や営業組織づくり、パンフレット制作、事業計画、資金調達などにも及ぶ。

また、緊密な関係を持つ過去の相談者は、ファンド・VC・金融機関などのエグゼクティブとして活躍している。このネットワークを活かし、スタートアップに資金調達のチャネルを提供することが可能だ。

さらに、コンコードが有するプロフェッショナル人材のプラットフォームを活かし、COO・CFO・事業開発部長などを紹介することで、盤石な経営チームづくりを支援する。

新卒時に戦略コンサルとして活躍した経験も駆使した、ハンズオンでの徹底した経営支援は他のVCから驚かれる。共同で出資しているベンチャーキャピタリストからの信頼も厚い。

現在では、元相談者の枠を超えて、出資の相談が舞い込むようになり、出資先企業も20社超と広がっている。動画クリエーターの日本No.1プラットフォーム「株式会社Vook」、移住&ワーケーション促進で地方創生を支援する「株式会社BeA」、機械翻訳で日本の漫画を世界に届ける東大系AIカンパニー「Mantra株式会社」などを支援中だ。

おわりに~「Life is beautiful」を次世代に語る大人であふれる社会へ

2025年現在、コンコードは創業17年を超えた。

その道のりは決して平坦ではなかった。2008年の創業時は、リーマンショックの真っ只中。転職市場はかつてないほど冷え込んだ。さらに、東日本大震災、コロナ禍、ウクライナ戦争と続く。他の企業と同様に荒波に直面した。特に、人材業界は景気の影響を受けやすい。

そのような中でも、目指す世界の実現に向けて必要だと考えていることへ渡辺は、粘り強く愚直に取り組んできた。キャリア支援事業を皮切りに、書籍出版、最高学府での授業、キャリア教育事業、ソーシャルスタートアップ支援と、着実にその歩みを進めている。

しかし、渡辺ではまだまだだと語る。「キャリア教育事業をもっと加速しないといけないのですが、十分ではありません」。キャリアデザインの手法を伝えることで、「自分の好きなことで、周囲の人々や社会を幸せにし、恵まれた収入も得る」という豊かな人生を歩む人がもっと増えてほしいと願っているのだ。

今の若い世代は、失われた30年と言われる時代に生まれ、育ってきた。日本はダメだ、日本の未来は暗いと、メディアから聞かされ続けてきた世代だ。彼らは、日本が世界に冠たる経済大国だった時代を知らない。未来に希望を感じられず、常に将来に不安を抱える者も多いのだ。

そのような中、渡辺は2025年9月、母校である一橋大学の客員教授に就任。9月19日からは、全13回の授業「キャリアマネジメント」で教鞭を執る。現役の一橋生たちに、キャリア設計の基本原則や本質的な就職活動の仕方、社会で活躍するための準備について解説するほか、各界の第一線に立つビジネスリーダーらをゲストに招き、働くことの喜びや意義を届ける。

最後にコンコードの今後について聞いた。

「Life is beautifulを、次世代に語る大人であふれる社会にしたいと思っています。レストランやカフェ、家庭の食卓で、大人たちが目をキラキラさせながら、人生の素晴らしさを熱く語る。若い世代や子どもたちがその話に真剣に耳を傾け、夢を膨らませる。そのような社会になったら良いですよね」

そう未来を語る渡辺の目は輝いていた。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ