気候変動、地政学リスク、サプライチェーンの寸断、人的資本の流動化――今、企業を取り巻く不確実性は年々増加しています。このような状況下では、事業戦略の策定・実行におけるリスクを的確に把握し対応することが不可欠です。

こうした背景から、リスクマネジメントコンサルティングを専門とするニュートン・コンサルティング株式会社は、2025年6月18日に「戦略リスクアセスメント導入支援サービス」を提供開始しました。

▽サービス詳細

https://www.newton-consulting.co.jp/solution/erm/strategy_ra.html

開発を担当したのは、エグゼクティブコンサルタントとしてIT、金融、その他業界におけるBCM・ERM構築、評価、アドバイザリー等のプロジェクトをリードする傍ら、BCM・ERMの事業責任者を歴任する坂口 貴紀。過去に勤務先が倒産したという自身の経験からも、事業継続・リスクマネジメントの重要性を日々訴えかけています。

“守り”だけでなく、事業戦略と一体となった“攻め”のリスクマネジメントで組織の成長を後押しする。この考え方に基づき、本サービスの設計・開発を進めてきた坂口に、その経緯や展望を聞きました。

戦略とリスクが分断されている現状。本当に意味のあるリスク管理とは?

――「戦略リスクアセスメント導入支援サービス」は、どのような経緯で開発されたのでしょうか?

坂口:私自身が支援を通して様々なお客様と話をする中で、常に感じていた疑問がありました。それは、「日本の企業は本当のリスク管理ができているのだろうか」という問いです。日本でリスク管理と言われているものの多くは、オペレーショナルリスクやコンプライアンスリスクなどに限定され、戦略リスクや財務リスクとは別物として扱われているのです。

しかし本来は、「中長期的に企業が何を目指すのか」という戦略を立てるときこそ、リスク管理が真価を発揮すべきです。にもかかわらず、戦略とリスク管理が切り離されているのは非常にもったいないと考えていました。

――お客様との対話からきっかけを得られたのですね。

坂口:はい。それに加え、タイミングもありました。近年、いわゆるオペレーショナルリスクやコンプライアンスリスク、戦略リスクなど様々なリスクを統合しようとする動きが進んでいます。今こそ、リスクを戦略の意思決定に組み込むための支援が求められていると感じ、このサービスの開発を決めました。

エグゼクティブコンサルタント 坂口 貴紀

“戦略リスク=事業戦略の失敗”だけではない

――まずどんなことに取り組まれましたか?

坂口:このサービスの開発にあたっては、「本来あるべきリスク管理の在り方を、企業内に浸透・普及させること」を目標にしました。

というのも、私たちが支援の中で見てきた課題の多くは、リスク管理が部門単位で分断されてしまっていること、つまり“部署間にある壁”が原因となっていることが多いのです。お客様からも、リスク管理部門は“守り”のスコープが強く、戦略を担当する部門との間でお互いに踏み込めない領域がある…というような話をよく耳にします。

そして、“本来のリスク管理”を実現するためには「戦略リスクの定義」も課題になります。例えば、戦略リスクを「戦略リスク=事業戦略の失敗」と限定的に定義してしまうと、事業戦略が確定した後のリスクしか拾えず、機会を見過ごすリスクや戦略選択におけるリスクが見落とされてしまうのです。

――それはどの企業にとっても共通して言えることなのでしょうか。

坂口:そうだと思います。やはり、スコープを従来の“守り”だけでなく“攻め=戦略”の方にまで広げると、リスク管理部門の方々の力量が問われ、業務負荷も増えてしまいます。なので、多くの場合どうしても“守り”の姿勢になってしまい、本来拾うべきリスクが見過ごされる状況に陥るのだろうと推測します。こうした課題を解決するため、このサービスではワークショップを取り入れています。

一過性の議論ではなく、“思考の型”を鍛えるワークショップ

――ワークショップにはどんな効果がありますか?

坂口:例えば「10年後のリスクを考える」というテーマで議論していただくと、最初はマイナスの要素にしか見えていなかったものも、意見を出し合ううちに「プラスの側面もあるかも」という新しい視点が生まれます。そうした発想の転換ができるようになることで、プラスとマイナスの切り替えができる“思考の型”が身につきます。この思考法が定着すると、リスクはもちろん、戦略を考えるうえでも役に立つのです。

実際にこのサービスを導入いただいた企業の方にも「この“思考の型”をさらに活用して戦略づくりに役立てたい」という声をいただきました。単にリスクを洗い出すだけでなく、“思考の型を定着させる”ワークショップであることも、このサービスの大きな価値の一つだと思います。

戦略リスクの複雑さを「多軸」で可視化する、新しいリスク分析の手法

――開発にあたって、困難に感じたのはどのようなところでしたか。

坂口:少しテクニカルな話になりますが「戦略リスクをどのように表すか」という点にはかなり悩みました。リスクを表すには、まずリスクを正しく理解する、つまり分析が必要になります。一般的な「全社的リスク」は影響度と発生可能性といった2軸で整理することが多いのですが、「戦略リスク」の場合はそれだとリスクを的確に捉えることができません。

例えば、人材がビジネスモデルに適合しないというような「人的資本リスク」は、組織内のあらゆる領域に影響が波及しますよね。財務、ブランド価値や事業継続、顧客からの信用にまで及ぶ可能性があります。また、「ハザードリスク」のように突発的かつ急速に影響が広がるわけではなく、数年~数十年単位で徐々に影響が出てくるといった特徴もあります。このように戦略リスクは、発生したときの影響の種類の多さやリスクが発現するまでの時間軸の長さなどの特徴により、少ない軸では捉えきれないのです。

――非常に複雑なのですね。それに対する解決策は?

坂口:まず、リスク分析を「多軸」で行うようにしました。先ほどもお話したように、戦略リスクは影響度や発生可能性という一般的な軸では捉えきれません。なので、リスクの「顕在化速度」や「持続性」、さらには「戦略上の位置付け」や「経営理念との関連度」など様々な軸を分析に加えました。

こうすることで、戦略リスクによって影響が及ぶ要素を洗い出し、それらにスコアリング(点数付け)することができるので、対処の優先順位も付けやすくなります。

影響度と発生可能性で行う分析は一見わかりやすく見えるのですが、重要な要素が丸められすぎて、かえって判断が難しくなることもあります。実際に、これまでもお客様の事務局やリーダー層の方からそういった声を聞くことがよくありました。多角的な軸から分析することで、それぞれの企業に相応しいリスクを明らかにできるので、お客様にも納得いただける解決策を提示できたのではないかと思います。

もちろん企業によって状況が異なるので、それぞれに合わせた設計が必要です。

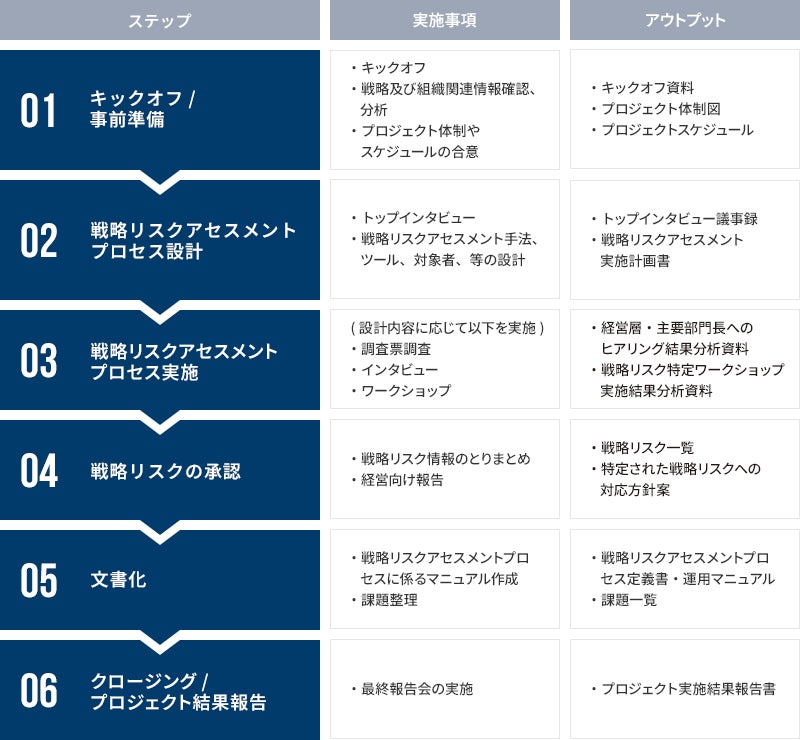

本サービスの一般的な支援の流れ

企業の特徴や状況に合わせ柔軟にカスタマイズした支援が可能

戦略を支えるリスク管理へ。本サービスを通じて日本企業の価値創造を支援

――では、今後このサービスがどのように役立ってほしいと考えますか。

坂口:元々「本来のリスク管理の在り方を、企業内に浸透・普及させること」を目標にこのサービスを開発しましたが、私自身は「ERM(Enterprise Risk Management:全社的リスク管理)が正負両面の影響を及ぼす不確実性を包括する仕組みとして位置付けられ、ERMのアウトプットが事業戦略やサステナビリティ戦略のインプットとして統合的につながった状態」が理想的なリスク管理の在り方だと考えています。

ただ、現状日本の建て付けはそうなっていません。会社法でも、リスク管理は会社の損失の危険を管理するものと定められているので、どうしてもマイナスの影響を管理するものと位置付けられがちです。

しかし、世界的には様々なリスクを統合し垣根や無駄をなくしていく動きが進んでいます。このサービスを通じて、まずは戦略リスクを言語化・構造化することで戦略の確度を高め、企業価値の創造を後押しするための支援をします。そして長期的には、リスク管理そのものをシンプルに整理し、守りと攻めの両面から、より実効性のあるリスクマネジメントを根付かせる一歩になればと考えています。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ