データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:一般社団法人日本コンタクトレンズ協会

9月10日は「コンタクトレンズの日」 『アイフレイルと遠近両用コンタクトレンズ実態調査』と『コンタクトレンズユーザー実態調査』の結果を発表

一般社団法人日本コンタクトレンズ協会(所在地:東京都文京区、会長:川浦 康嗣、以下JCLA)は、人生100年時代の目の健康を推進するにあたり、本年「アイフレイル」に関するワーキンググループを発足し、40~64歳の男女1,000名を対象に実態調査を実施しました。本調査は、「アイフレイル」の認知状況に加え、眼科受診率、目に対する不安や見え方の実態、さらに遠近両用コンタクトレンズ(以下、CL)の認知度などを明らかにし、アイフレイルの認知・理解の拡大と遠近両用CLを含む適切な老視矯正の促進につなげることを目的としています。

●アイフレイルと遠近両用コンタクトレンズ実態調査

【調査サマリー】(1)アイフレイルの認知は約3割にとどまり、7割は「言葉すら知らない」状況

(2)1年以内の眼科受診率は3割、予防的な受診はごく少数

(3)視力矯正を行っていない人では近くの見え方に対して9割以上が不満に感じている

(4)遠近両用CLの認知は6割

【調査結果詳細】

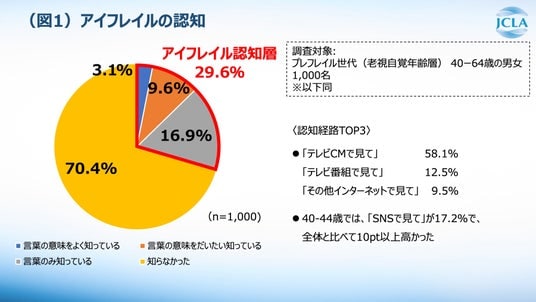

(1)アイフレイルの認知は約3割にとどまり、7割は「言葉すら知らない」状況

「アイフレイル」という言葉を知っているかを聞いたところ、「言葉の意味をよく知っている」と答えた方はわずか3.1%でした。「意味をだいたい知っている」(9.6%)、「言葉のみ知っている」(16.9%)を含めても29.6%にとどまり、約7割(70.4%)の方は 「アイフレイル」という言葉自体を知らない状況であることが明らかになりました。(図1)

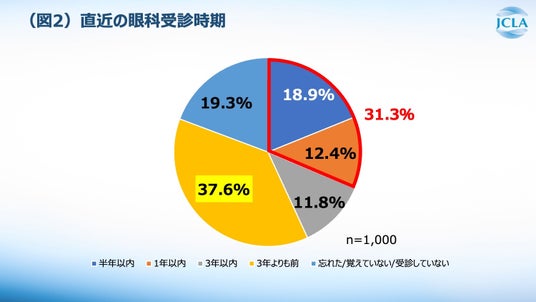

(2)1年以内の眼科受診率は3割、予防的な受診はごく少数

直近の眼科受診について聞いたところ、「半年以内」が18.9%、「1年以内」が12.4%で、1年以内に受診した人は合わせて約3割にとどまりました。一方で「3年よりも前」が37.6%と最も多く、「忘れた/覚えていない/受診していない」と答えた人も19.3%に上り、定期的な受診が十分に行われていない実態が明らかになりました。(図2)

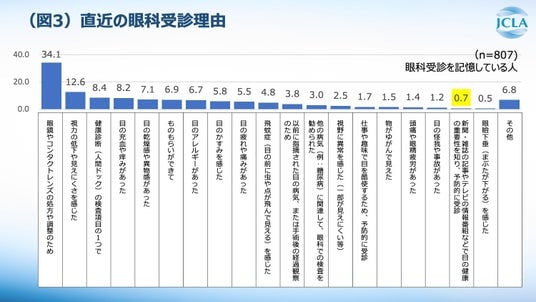

受診理由については、「眼鏡やコンタクトレンズの処方・調整」が34.1%と最も多く、次いで「視力の低下や見えにくさを感じた」が12.6%でした。健康診断や人間ドックでの検査は8.4%にとどまり、また充血・かゆみ・乾燥感などの症状をきっかけとする受診も一定数見られました。

一方で、「新聞やテレビなどで目の健康の重要性を知り、予防的に受診した」と答えた人はわずか0.7%にとどまり、必要に迫られてから受診する人が大半であること、予防や早期発見目的の受診が浸透していない状況が浮き彫りとなりました。(図3)

(3)視力矯正を行っていない人では近くの見え方に対して9割以上が不満に感じている

見え方の不満点については、遠くの見え方では「ぼやけて見える」(34.4%)が最も多く、次いで「夜間や暗い場所で見えにくい」(22.7%)でした。近くの見え方では「小さな文字が読みにくい」(51.5%)が半数を超えて最多で、「ピントが合わせづらい」(38.4%)、「スマートフォンやパソコンの画面が見づらい」(26.7%)なども高い割合を占めました。

特に近くが見えにくいという自覚があるが視力矯正を行っていない方では、「小さな文字が読みにくい」が65.7%と、全体より10ポイント以上高い結果となりました。不満を抱えながらも、対策を取らずに過ごしている実態が明らかになりました。(図4)

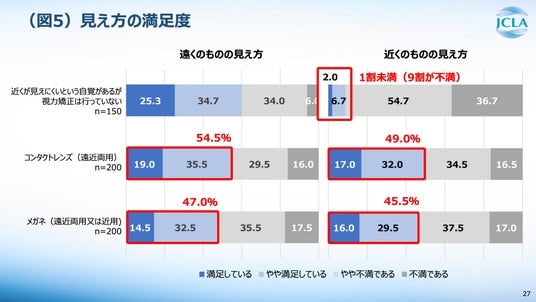

さらに、見え方の満足度を比較すると、近くが見えにくいという自覚があるが視力矯正を行っていない方では、遠くに比べて近くの見え方の満足度が極めて低く、実に9割の方が「不満」を抱えていました。一方で、遠近両用コンタクトレンズ使用者では、遠くの見え方で54.5%、近くの見え方で49.0%が「満足」と回答しており、矯正により見え方に一定の改善が得られていることがうかがえます。(図5)

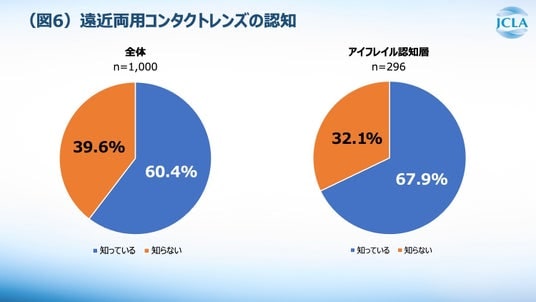

(4)遠近両用CLの認知は6割

遠近両用CLについては、全体では「知っている」と答えた人が60.4%にとどまり、約4割はまだ認知していない状況でした。一方、「アイフレイル」を認知している層では67.9%が「知っている」と回答しており、全体よりも7ポイント高い結果となりました。アイフレイルの認知が広がることで、遠近両用コンタクトレンズの理解や利用拡大にもつながる可能性が示唆されました。(図6)

【慶應義塾大学 医学部 眼科学教室教授・教室主任 根岸 一乃先生 コメント】

年齢とともに誰にでも起こる目の機能の衰えを「アイフレイル」といいます。代表的な症状が老視(老眼)で、多くの方が40代から経験します。未矯正のまま放置すると、仕事や日常生活の質が下がるだけでなく、心身の健康にも影響を及ぼす可能性があります。老視の対策として、現時点で第一選択となるのは眼鏡や遠近両用コンタクトレンズです。ずっと快適に見える生活を続けていくためには、自分の生活スタイルや目の状態に合った方法を、眼科医と相談しながら選ぶことが大切です。そして、早期に適切な対策を始めることこそが、快適で充実した毎日への第一歩となります。

【一般社団法人日本コンタクトレンズ協会 会長 川浦 康嗣 コメント】

日本の人口の半数以上が45歳以上である昨今、40代前半からの予防的な眼科受診の啓発や、遠近両用CLを含む適切な老視矯正への理解促進に、今後一層取り組む必要があると認識しております。遠近両用CLは、近くも遠くも両方を見たいというニーズに応える老視矯正の有効な選択肢です。スポーツやレジャーなど、活動的なライフスタイルを送る方、眼鏡の着脱が煩わしいと感じる方にも適しています。また、レンズの境目がなく自然な見え方が得られること、視野の歪みが少ないことも特長です。本年は簡易調査にとどまりましたが、来年度は「アイフレイル」に関する本格的な調査を実施し、引き続きユーザーの皆様の快適で健やかな視生活に資する情報提供に努めてまいります。

【2025年「コンタクトレンズの日」啓発コミュニケーション】

※「コンタクトレンズの日」についてはP7をご参照ください。

「アイフレイル」の理解促進と、「プレフレイル世代」向けの老眼対策として、遠近両用CL利用や定期的な眼科受診促進のため9月10日の「コンタクトレンズの日」と10月10日の「目の愛護デー」に向け、 プレフレイル世代を対象に啓発活動を展開します。

具体的には、タレント・モデルとして活躍するRIKACOさんのYouTubeチャンネル「RIKACO LIFE」 にて、眼科専門医・松澤亜紀子先生との対談動画を公開し、アイフレイルの認知拡大を図るとともに、遠近両用CLの理解促進や定期的な眼科受診の大切さを伝えます。

「RIKACO LIFE」 (9月1日19時公開予定)

https://youtu.be/QjoY_Amf2pE

JCLAのホームページからもご覧いただけます。(9月2日10時公開予定)

https://www.jcla.gr.jp/eyefrailty

【調査概要】

調査名 : 『アイフレイルの広報活動に向けた』実態調査

調査主体 : 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会

調査期間 : 2025年2月26日~2月28日

調査方法 : インターネット調査(外部調査会社に委託)

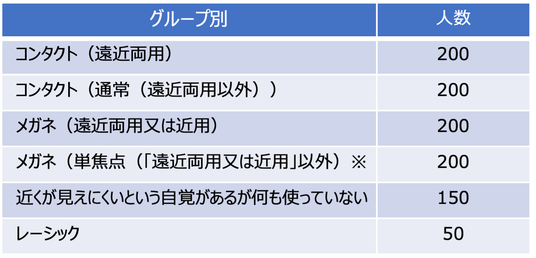

調査対象 : 40歳~64歳の男女1,000名

※メガネ単焦点:近視、遠視、乱視用

【アイフレイルとは】

加齢に伴って目が衰えてきたうえに、様々な外的ストレスが加わることによって目の機能が低下した状態、また、そのリスクが高い状態が「アイフレイル」です。「目の疲れやすさ」や「夕方になると見えにくくなる」といった症状があります。

日本コンタクトレンズ協会は、公益財団法人日本眼科学会、公益社団法人日本眼科医会をはじめとした関係団体と共に、アイフレイル活動を支援しております。

日本眼科啓発会議 アイフレイル啓発公式サイト

https://www.eye-frail.jp/

●第11回コンタクトレンズユーザー実態調査

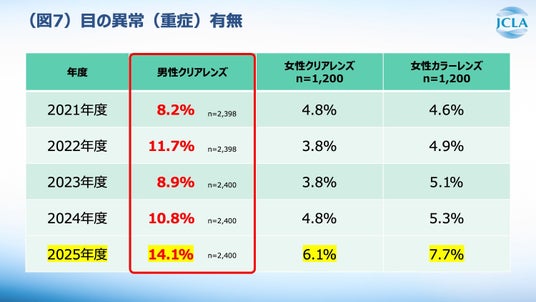

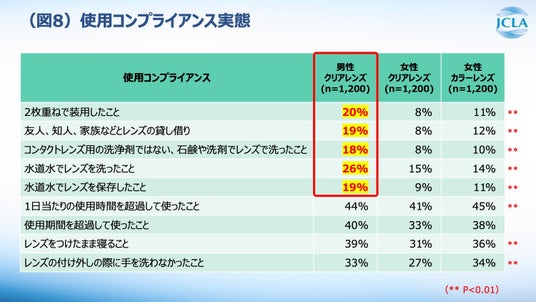

【調査サマリー】(1)目の異常に関しては、男性クリアレンズ使用者が著しく高く、使用コンプライアンスと相関があった

(2)3割以上が目に対する「不安」を感じているが、「不具合・不都合」は感じておらず、眼科受診の優先順位が下がっていると考えられる

【調査結果詳細】

(1)目の異常に関しては、男性クリアレンズ使用者が著しく高く、使用コンプライアンスと相関があった

目の異常とCLの使用コンプライアンスについて、使い方が原因で発症し、1ヶ月以上通院、または入院した経験の有無を聞いたところ、男女ともに増加傾向が続いており、女性ユーザーで6.1%、男性ユーザーでは14.1%と、男性の方が女性に比べ高い結果となりました。この傾向は過去4年間変わらず続いており、背景には使用コンプライアンスの差があると考えられます。(図7)

使用コンプライアンスについて聞いたところ、「2枚重ねで装用」、「レンズの貸し借り」、「専用洗浄剤ではないものでの洗浄」、「水道水での洗浄」、「水道水での保存」の5項目で、男性ユーザーが女性ユーザーを大きく上回りました。男性は不適切な使用が顕著ですが、女性においてもほぼすべての項目で前年より上昇しており、全体としてコンプライアンスの低下が見られます。(図8)

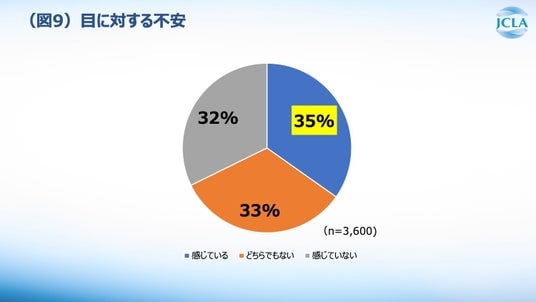

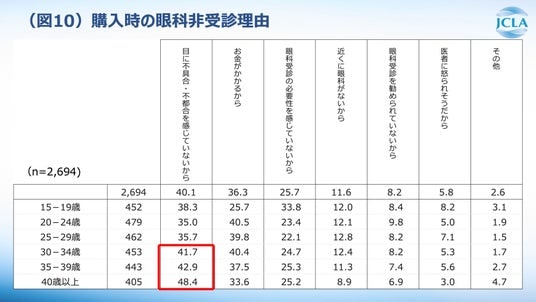

(2)3割以上が目に対する「不安」を感じているが、「不具合・不都合」は感じておらず、眼科受診の優先順位が下がっていると考えられる

2025年度の調査では、新たに「目に対する不安の有無」を尋ねました。「不安を感じている」と答えた人は35%と、全体の3割を超える結果となりました。(図9)理由としては「視力の低下を感じたから」(46.2%)が最も多く、続いて「スマホやPCの長時間使用で目が心配だから」が43.3%でした。特に10代と35歳以上にこの2つの不安傾向が強くでました。

一方で、CL購入時に眼科を受診しない理由を年代別にみると、30歳以上で「目に不具合や不都合を感じていないから」という回答が高くなっています。(図10)漠然とした不安は加齢とともに増えるものの、不具合を感じていないことから受診の優先度が下がっていると推測されます。

【調査概要】

調査名 : 『コンタクトレンズの正しい使用と更なる普及に向けた』消費者実態調査(第11回)

調査主体 : 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会

調査期間 : 2025年1月10日~1月20日

調査方法 : インターネット調査(外部調査会社に委託)

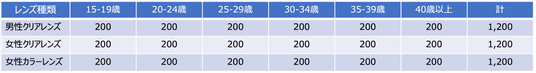

調査対象 : 15歳~59歳の男女3,600名

【9月10日「コンタクトレンズの日」について】

コンタクトレンズ業界の健全な発展と、消費者への幅広い認知と普及、正しく安全なコンタクトレンズの使用の啓発を目指して、日本コンタクトレンズ協会が、2017年に制定しました。

9月10日の理由(1) コンタクトレンズを人差し指に乗せ、目に装着する動作のイメージが9と10に類似していることから。

9月10日の理由(2) コンタクトの「クト」と 「9と10」の語呂合わせ。

10月10日は「目の愛護デー」です。その1ヵ月前をコンタクトレンズの日とし、1ヵ月間をコンタクトレンズの正しい使用と目の健康の啓発期間として定着させることを目的としています。

【団体概要】

団体名 : 一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会

代表 : 会長 川浦 康嗣

所在地 : 〒113-0033 東京都文京区本郷3-15-9 SWTビル8F

電話 : 03-5802-5361

設立 : 1958年7月1日(2009年4月1日一般社団法人化)

コンタクトレンズ製品の製造から小売までの業界を代表する団体であり、正会員36社(製造販売業者 卸売業者)、賛助会員28社(小売販売業者)で構成。(2025年8月31日現在)

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ