プレスリリース配信元:スポーツ庁

室伏スポーツ庁長官、有識者らが部活動改革について意見交換 “150年に一度の改革”

スポーツ庁では、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」の最終とりまとめを踏まえ、国が先頭に立ち、関係団体と連携しながら、部活動改革の理念や進め方を広く情報発信していくこととしております。この一環として、地方自治体・スポーツ団体のみならず、民間事業者や大学など幅広い関係者が協働するため、令和 7年8月25 日、26日に「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進に向けた産官学連携フォーラム」を開催しました。

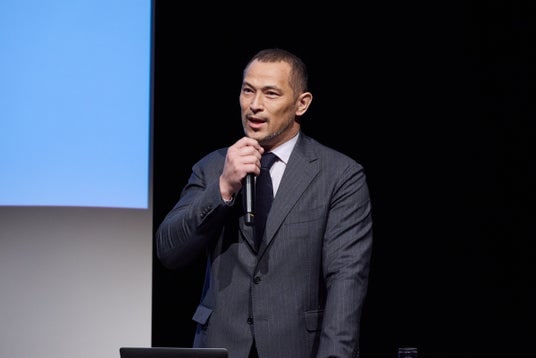

スポーツ庁は、急激な少子化が進む中でも、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保するため、令和5年度から令和7年度までの3年間を「改革推進期間」として、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すべく、地域連携や地域クラブ活動への移行を推進してきました。さらに、実行会議において、今後の改革の方向性として、令和8年度から令和13年度までの6年間を「改革実行期間」と位置付け、原則全ての公立中学校の休日の学校部活動は「地域展開」の実現を目指すことなどが示され、より一層の改革を推進していくこととしています。一方で、財源や運営費の安定的な確保や指導者の確保、活動拠点となる施設・設備の不足など、解決すべき課題も存在します。こうした状況を踏まえ、関係団体や自治体、民間事業者、大学等と連携し、地域全体で持続可能な生徒のスポーツ・文化芸術環境を構築するための施策を展開することが必要とされています。

この度開催したフォーラムでは、改革の理念や基本的な考え方、取組事例等の情報発信・情報共有を図るとともに、地方自治体と民間事業者、大学等とのマッチングの場を提供しました。また、室伏スポーツ庁長官による基調講演や、北海道日本ハムファイターズ チーフ・ベースボール・オフィサー 栗山英樹氏、アサヒグループホールディングス株式会社 会長 小路明善氏、一般社団法人 未来地図 代表理事 代田 昭久氏、青山学院大学陸上競技部監督 原晋氏、日本スポーツ少年団本部長 益子 直美氏といった、産業界、スポーツ界、行政、大学等の各分野の有識者が登壇し、それぞれの立場から「地域クラブ活動が目指すべき姿」や「地域全体で連携して行う部活動改革」について、パネルディスカッションを行いました。

■基調講演

フォーラムの冒頭、室伏スポーツ庁長官が「子供たちのための部活動改革~産官学の連携を通して~」について基調講演を行いました。

「今回、『子供たちのスポーツ環境をよりよくしていくために』努力をしている皆様の集まる場を設けられたことを嬉しく思います。子供たちのスポーツや文化芸術などの環境整備において、既存の優れた事例を共有するとともに、産官学が集まり新たな解決策を議論することが重要だと考えており、本フォーラムを通じ、参加者一人ひとりが立ち位置を確認し、共に前進することを目指しています。確実に子供の人口が減少することが分かっているのであれば、まずはスタートを切ること、追い詰められてからの改革ではなく、選択肢がまだあるうちに『今』始めることが重要です。また、地域のスポーツや文化芸術、部活動改革についての話し合いを重ねる中で、私は子供たちを『小さな完成された器』として育てるのではなく、未完成でも『大きな器』として育てることが大切だという考えを抱きました。早く結果を求めすぎると、その場限りになり、継続が難しくなります。未完成の美という日本的な考えを大事にし、様々な大人が関わりながら子供が成長していける環境を地域でつくることが重要だと考えています。」

■パネルディスカッション

パネルディスカッションでは「これからの地域クラブ活動が目指すべき姿」、「関係者がどのような役割を担い、どのように連携することで相乗効果を生み出していけるか」等について、登壇者それぞれの立場から意見が交わされました。

● アサヒグループホールディングス株式会社会長 小路 明善氏

「これからは『学歴重視』の社会から『学修歴』―『どこで』ではなく『何を』学び『どのような楽しさ・面白さ』を見つけたのかを重視する必要があるのではないかと思います。そのためには、地域・所得格差による受益格差を極力減らして、誰もが主体的に学べる多様な選択肢を作ること、また地域の特色を生かして、より豊かで刺激的な学びの機会を創出することが重要なのではないでしょうか。

地方の4割近くの自治体が消滅危機である『2040年問題』があり、これは地域のクラブ活動の存続危機にも直結しています。これからは自治体任せではなく、産官学が連携して、共に学びの場を作っていくことが必要です。産業界から指導者を派遣することは、指導者の人数を増やすだけでなく、教育界に新たな風を吹かすことにも繋がるのではないでしょうか。また産業界がビジネスソリューションを提供することも重要です。人生100年時代と言われる中で、産業界で活躍した方々が学生の指導者となることもあります。共通しているのは『自分のビジネスで培った経験を子供たちに伝えたい』という熱い思いであるように感じました。これからは、子供の主体性を尊重し、それを支える指導者を育てることが大切だと考えています。」

● 北海道日本ハムファイターズチーフ・ベースボール・オフィサー 栗山 英樹氏

「野球界も部活動の地域展開について応援していますが、現実的に非常に難しい取組であると言えるでしょう。例えば、過疎地域では学校に1人しかこの競技をやりたい人がいない、指導者がいない、といったことも考えられるので難しい面が多いと思います。この取組に対して、大人である我々が、難しいと思いながらも『本気でやり切る』姿勢を見せないと、子供には伝わらない、そして前にも進んでいかないのではないでしょうか。

はじめ、全員が無理だと思っていても、本人が二刀流をやったらおもしろいよね、という意識がありました。皆が『本当にできるんだ』という意識を持つことが必要だと思います。

また、指導者が『いない』のではなく、『どこかにいるはず』と考え、地域連携という点で前に進んでいきたいと考えています。これだけ子供たちが減っている中で、野球をどう残していくべきかだけでなく、スポーツ全体の将来を考えるべき時代だと思います。ぜひ、皆さんと意見を出し合いながら頑張っていきたいと思います。そして、日本にはかつて地域が子供を育てるという感覚がありましたが、効率化が進む中でその意識が薄れてきたように思います。今回の部活動改革は、地域全体で子供たちを見守り育てる感覚を取り戻す大きなチャンスだと考えています。」

- 一般社団法人 未来地図 代表理事 代田 昭久氏

「部活動の地域展開を進めるにあたっては、現在の部活動の在り方を地域へスライドさせるだけではなく、質・量をアップデートしていく必要があると考えています。そして、部活動の地域展開を考えるときに、行政がただ受け皿となるのではなく、地域の人々が本当に楽しいと感じる取組をすることが大事なのではないでしょうか。長野県飯田市地域では、種目を問わず『クワガタ人生部』や『稲植え部』など、多種多様な80種目のクラブ講座を実施しています。そうすることで、子供たちの地域への愛着も深まり、地域に根を張ることにもつながるのではないでしょうか。

また、この部活動改革を考える上で、都市部と過疎地域では本質的に問題が異なると感じています。都市部では地域展開が課題になりますが、過疎地域ではそもそも活動の存続そのものが問われており、財政支援の在り方が大きな問題となっています。その解決策の一つは、同じような課題を抱える自治体や地域がネットワークをつくり、連携することです。地元企業にも協力をお願いしていますが、それだけでは難しい現実があります。地域と全国のナショナルスポンサー、さらに自助努力を組み合わせ、バランスのとれた資金調達の仕組みを模索しています。国の支援に依存するのではなく、地域や自治体が自ら考え、互いに連携しながら改革を進めることが重要です。本日集まられた自治体の皆さまとも、この機会にぜひつながっていければ幸いです。」

● 青山学院大学陸上競技部監督・地球社会共生学部教授 原 晋氏

「私は、指導者は地域から育てていくべきだと考えています。これから社会が流れていく中で、地域の年配者の方をどのように指導者として育成、また巻き込んでいくかが、子供たちから年配者の方までの共生、延いては地域経済の発展につながっていくのではないでしょうか。

また、都心と地方ではニーズも課題も異なり、全国一律のルールだけでは対応できないでしょう。

だからこそ、地域ごとに特色あるグループをつくり、失敗を恐れずに挑戦し続けることが大切です。新しいことに挑戦すればエラーは必ず起こりますが、それをどうプラスに転換できるかが重要です。決められたルールの中だけでエラーを避けていては、新しい発想は生まれません。私はこの改革を『150年に一度のフルモデルチェンジ』だと捉えています。車のマイナーチェンジではなく、フルモデルチェンジが発表されるときのように、次にどんな形になるのかワクワクする。そのくらい大きな転換期です。ぜひ皆さんと一緒に、このフルモデルチェンジを実現していきたいと思います。」

● 日本スポーツ少年団本部長 益子 直美氏

「部活動改革の今この時に、スポーツの勝利至上主義をなくしたいと考えています。私は2015年から、『監督が怒ってはいけない大会』を11年間続けているほか、監督・指導者向けのアンガーマネジメント講座、子供たちへのスポーツマンシップセミナーを開催しています。これらの取組の中で、『怒らなくても勝てる』という結果も現れ、怒らない決意は指導者として必要な新しい技術だと考えます。これらの取組は、5年程前までは非難されることも多かったですが、やってきたことは間違いではなかったと感じました。

2023年には日本スポーツ協会副会長、日本スポーツ少年団本部長に就任し、「NO!スポハラ」活動に携わるほか、日本スポーツ少年団事業においても、スポーツマンシップやリーダーシップなどの普及に取り組んでいます。『部活動改革』はまだ誰もやったことがないからこそ、大人が一緒に失敗を恐れずにチャレンジをして、良い未来を創っていきたいと思います。今は『エンジョイスポーツ』の価値が広がり、時代が変わってきていると感じます。長官も『150年に一度の大改革』とおっしゃっていましたが、部活動改革は誰も経験したことのない挑戦です。私自身も中学1年でバレーボールを始めて以来、まさか活動の場が学校の外に広がる時代が来るとは想像していませんでした。これから、地域の皆さんとつながり、アイデアを出し合い、環境を整えていきたいと思います。」

● スポーツ庁 室伏 広治長官

「日本の近代化に伴って、スポーツは教育の一環として学校に取り入れられてきました。しかし、学制150周年の節目を迎えた今、社会の変化や人々のニーズに合わせて発展させていく必要があると思っています。少子化が進む中、部活動の地域展開は、先手を打って取り組むことが重要です。そのために、産官学で手を取り合って進めていく必要があります。まさに150年に一度の改革です。本改革に対して、国として、スポーツ庁としてもしっかりと取り組んでまいります。中学生だけを対象とした取組ではなく、年齢の枠を越え、まち全体を元気にしていける取組だと思っています。

本日は多くの皆さんと子供たちのスポーツ環境について意見を交わし、大変学びの多い素晴らしい機会となりました。これを節目として、5年、10年、さらに先に『改革してよかった』と思えるよう取り組んでいきたいと思います。スポーツや文化芸術活動は身体を通じて世代を超えて価値を伝え、日本のアイデンティティを育む大切なツールです。ときに人生観さえ変える力を持つスポーツの可能性を信じ、未完成でも大きな器を育てていき、人を豊かに育てる活動へとつなげていきたいと考えています。」

●当日の様子

その他のプログラムとして、地方自治体と民間企業、大学等とのマッチングフェアや、地方自治体、スポーツ団体らによる取組事例の発表、地方自治体担当者向けのワークショップなどを開催し、部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進に向けた活発な情報交換が行われました。

特に、部活動の地域展開を巡っては、地域クラブ活動の運営団体の確保や、指導者の人材育成・マッチング、財源の在り方といった課題が共有されるとともに、先行して取組を進めている自治体からは、民間との連携や段階的な取組の工夫など、先進事例が紹介されました。

スポーツ庁としては、幅広い関係者からの御協力もいただきながら、子供たちの多様なスポーツ体験の機会を確保・充実できるよう、部活動の地域展開等の全国的な実施を進めていきます。

【開催概要】

■名称:部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進に向けた産官学連携フォーラム

■主催:スポーツ庁、地域スポーツクラブ活動体制整備事業運営事務局

■日程:令和7年8月 25 日(月)、8月 26 日(火)

1 日目 <午前の部>基調講演、パネルディスカッション

<午後の部>地方自治体と民間事業者、大学等とのマッチングフェア、取組事例発表

2 日目 <午前の部>スポーツ庁施策説明、地方自治体取組事例発表

<午後の部>地方自治体担当者向けワークショップ

■会場:ベルサール新宿南口(東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-31-11 住友不動産新宿南口ビル 3・4F)

■対象:首長、教育長、部活動の地域クラブ活動への移行(部活動の地域展開)を担当する行政職員、

総括コーディネーター、地域クラブ活動の運営団体職員等

■2日間の来場人数:573人

■参加費:無料

■パネルディスカッション登壇者:

パネリスト ※50 音順、敬称略

・栗山 英樹 (北海道日本ハムファイターズチーフ・ベースボール・オフィサー)

・小路 明善 (アサヒグループホールディングス株式会社会長)

・代田 昭久 (一般社団法人 未来地図 代表理事)

・原 晋 (青山学院大学陸上競技部監督・地球社会共生学部教授)

・益子 直美 (日本スポーツ少年団本部長)

・室伏 広治 (スポーツ庁長官)

ファシリテーター ※敬称略

・友添 秀則 (環太平洋大学体育学部教授)

【部活動の地域クラブ活動への移行(部活動の地域展開)とは】

部活動の地域クラブ活動への移行(地域展開)とは、急速な少子化が進むなか、生徒が将来にわたって継続的にスポーツや文化芸術活動に親しむ機会を確保し、充実させることを目的とした取組です。これまで学校単位で行われてきた部活動を地域全体で関係者が連携して支える仕組みにしていきます。これにより、生徒に豊かで幅広い活動機会を提供し、新たな価値を創出することが狙いとされています。

<スポーツ庁のこれまでの取組>

・少子化が進む中でも、将来にわたり生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保するため、部活動の地域クラブ活動への移行を推進。

・令和5年度から令和7年度までの3年間を「改革推進期間」として、地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指すべく、地域クラブ活動への移行に取り組んできた。

・「地域クラブ活動」では、学校部活動が担ってきた教育的意義を継承・発展し、新たな価値を創出。

<スポーツ庁の有識者会議で示された今後の改革の方向性>

・令和8年度から令和 13 年度までを「改革実行期間」とする。

・休日は、次期改革期間内に、原則全ての学校部活動において地域展開の実現を目指す。

・平日についても、各種課題を解決しつつ、更なる改革を推進。

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

【イベントレポート】急激な少子化が進む中、部活動の未来を考える「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進に向けた産官学連携フォーラム」8月25日(月)、26日(火)開催

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。