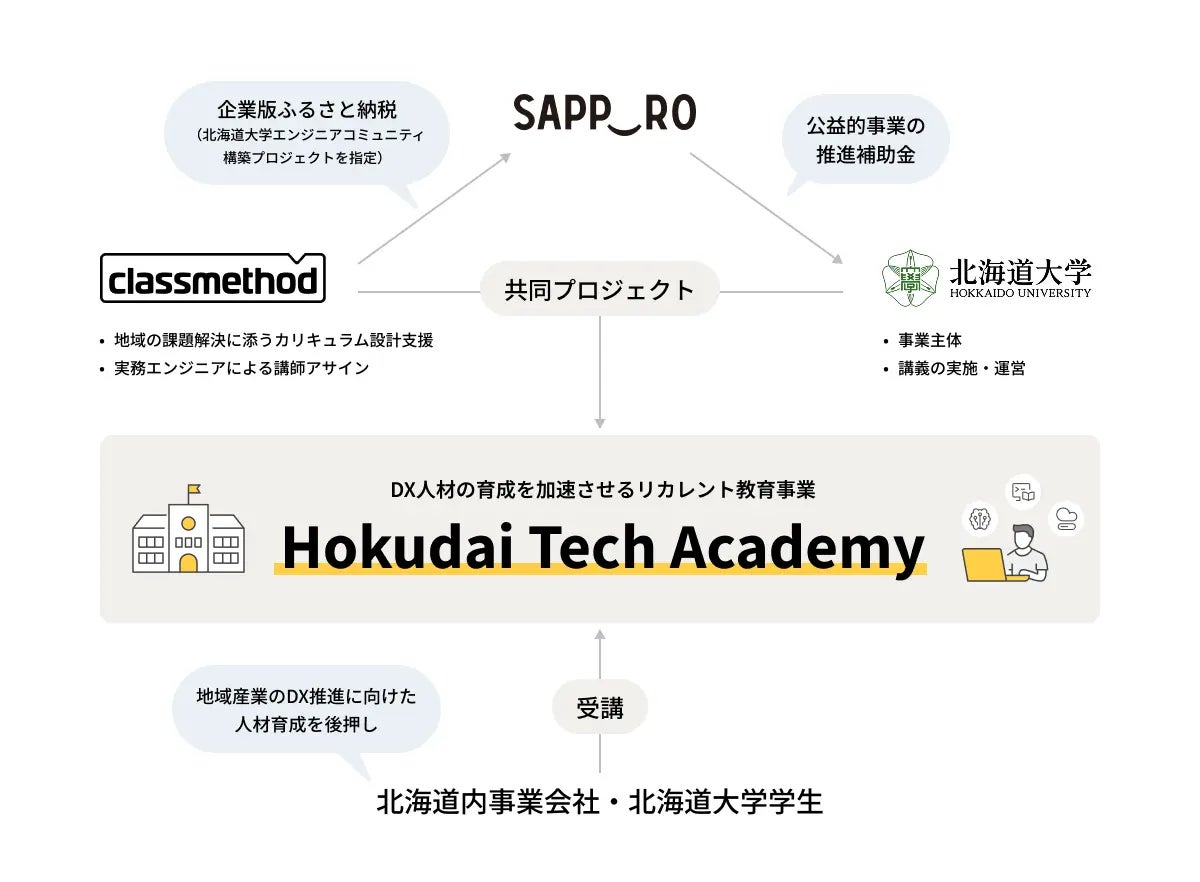

北海道大学、札幌市、クラスメソッドの三者が連携して、「Hokudai Tech Academy」という取り組みが始まりました。このプロジェクトは、企業版ふるさと納税制度を活用したものです。この取り組みは、単なるリスキリング講座にとどまらず、IT人材が不足している地方都市のDX推進に向けたモデルケースとなることを目指してスタートしました。このプロジェクトの裏側には、札幌という土地に貢献したいという強い想いを抱く、クラスメソッドのメンバーの尽力があります。

本記事では、「Hokudai Tech Academy」のプロジェクトを推進した営業統括本部北海道営業チーム マネージャー 今井茂樹と、公共営業チーム シニアマネージャー 植田 厚志の二人に、公共・文教領域におけるクラスメソッドの挑戦とこれからの展望について聞きました。

認知度ゼロから始まったクラスメソッドの公共・文教領域

--- お二人のこれまでのご経歴を教えてください。

植田:キャリアのスタートは、国産メーカー系IT企業です。学術・公共系のお客様を中心に営業担当をし、外資系のIT企業を数社経験しましたが、一貫して文教・研究所・公共領域の営業に長年携わってきました。

2024年にクラスメソッドに入社し、現在は官公庁や自治体、文教・医療分野など、公共営業部全般を担当しています。

今井:私は地元の札幌でキャリアをスタートし、メーカー系ベンダーで、北海道の大学や教育機関を担当していました。その後、メーカーの色に染まった営業スタイルが将来的にお客様のニーズからズレが生じることを危惧し、東京のベンチャーや地元の別のベンダーも経験します。それぞれの会社で文教チームを立ち上げる経験をさせてもらいました。植田さんや、現在の営業担当役員とは、これまでの仕事の中でもご縁があったんですよ。

私は、現在も札幌に住んでいる社外取締役とのご縁でクラスメソッドに入社し、今は札幌支社で営業を任されています。

--- 公共・文教領域の独自の特性がある印象です。クラスメソッドにとってこの領域への挑戦にはどんな課題がありましたか?

今井:正直、この領域のお客様は、初め「クラスメソッドって誰?」という反応も多かったです。会社の認知度だけでなく、クラウドの認知もまだ広がっていない時期からスタートしており、公共分野へ参入するには乗り越えるべき課題がいくつもありました。

クラスメソッドが得意としているクラウドサービスは、主に外資系企業が取り扱っています。公共・文教案件には独特の手続きやプロセスがあり、外資系企業にとっては日本の公共分野特有の申請手続きや入札の進め方、関係者との連携方法などに馴染むまで時間を要することがあります。こうした準備や手続きに対応するため、クラスメソッドとしても公共分野専門の部門を確立するまでには段階的なアプローチが必要でした。

植田:特に、文教分野の領域の方は、オンプレミス環境を好む傾向があります。そんな中でも、生協(コープ / 日本生活協同組合連合会)で実績ができたことが、一気にクラウドの導入が進む糸口になったんです。具体的には、 大学生協を通じてAWS定額バウチャーを使った導入スキーム「AWSメンバーズバウチャーチケットサービス大学生協版」をつくりました。先生方が研究でAWSを使いたいとき、すぐ近くで相談できる環境を整えたかったんです。今では100を超える大学、累計1000件以上の導入実績があります。

大学生協ソフトウェアインフォメーション:AWSメンバーズバウチャーチケットサービス大学生協版

地元企業の課題を大学とともに解決。とにかくできることから始動

--- 徐々に公共・文教領域のお客様とも関係を構築してきたクラスメソッドですが、札幌での「Hokudai Tech Academy」はどのような経緯で始まったのでしょうか。

今井: きっかけは、北海道大学の先生から「学外向け講座のサイトをAWS環境上で立ち上げたい」と相談を受けたことでした。たまたま、ご相談をいただいた先生がリカレント教育を担当していたこともあり、私が日頃の営業活動の中でヒアリングしてきた、札幌の企業のDXにおける課題についてお話したんです。

札幌をはじめとする地域の中小企業は、DXを進めようとしても、社内のリソースが不足していたり、メンバーに必要なスキルがなかったりすることが課題でした。かといって、DXに大きく投資する費用もないし、社内に育成するためのスキームもない。そこで、北海道大学が学ぶ場として『社会人向け講座』を提供し、地元中小企業の課題解決につなげられないか、という結論に至りました。地元企業とのリレーションを築きたかった北海道大学にとっても、メリットのあるスキームでした。

— それで「Hokudai Tech Academy」の構想ができたのですね。

今井:しかし、ここからは順調には進みませんでした。実行には資金が必要で、それを授業料だけで賄うと、中小企業にとって大きな負担になってしまうのです。

ちょうどその時、「企業版ふるさと納税を活用できないか」ということになり、札幌市に相談したところ、市からも「地域人材育成を目的とするのであれば制度対象にできる」と前向きな回答をもらい、制度活用に向けたプロジェクトの設計に入りました。

単なる寄付では終わらせたくない。地元に貢献したい社員の気持ちがひとつに

— プロジェクト始動に対してこだわった点はありますか?

今井:企業が寄付をする事例は多数ありますが、寄付をしただけで終了になっているケースが多いのが現実だと思います。しかし、代表の横田とも「クラスメソッドはプロジェクトに伴走し、札幌を盛り上げたい」と話していました。

--- 具体的にはどのように伴走したのでしょうか?

今井:札幌オフィスに所属するエンジニアに、地元企業を一緒に盛り上げたいから、「Hokudai Tech Academy」の講師をやらないかと声をかけました。そうしたら、みんな笑顔で手を挙げてくれたんです。地元札幌に貢献したい気持ちがあるだろうと想像していましたが、やはりこのプロジェクトが誇りや自信につながったようです。

実は、ここまでは想定の範囲内でした。想定を超えて、北海道の別の企業や団体、他の地域の大学からもお声がかかったり、他の拠点のメンバーから「自分たちの地域でも同じような取り組みをやってみたい」という声が上がったことは嬉しい誤算でした。実際に、他大学との連携は、具体的な話が進み始めていて、札幌での成功が横展開のモデルになりつつあります。

このような広がりから「私もやってみたい」と思う人が出てきてくれたら嬉しいです。

--- 企業版ふるさと納税のいい事例になりましたね。

今井:今回はとにかく、みんなでできることを考えたらこの形式に行きつきました。大学は常に寄付を必要としていますが、企業としては寄付に対して費用対効果を考えます。両者がWin-Winになるスキームが必要だと思うので、その一例を提示できたことはよかったです。

--- 8月現在、すでに講座がスタートしています。受講生の様子はどうでしたか?

今井:今回の講座の特徴は、学生と社会人が一緒に学ぶ「共修」というスタイルを採用している点です。当初は、タイプの違う学生と社会人がうまく混ざり合えるのかという懸念もありました。実際に始まってみると、学生の活発な質問が社会人にも刺激を与えました。その結果、双方にとって良い学びの連鎖が生まれたのです。立場の違う参加者が一緒に学ぶことで、新たな視点や意見が飛び交い、学びもより深まっていったと感じました。今後は、成果発表を予定しています。

地方のDX人材不足に寄り添いたい

--- 今後、公共・文教領域においてより注力していきたいことはありますか?

植田:私たちは、AWSと協力して地方でのワークショップを積極的に開催しています。最近はどの会場も満席で、地方における高いニーズを実感しています。一方、地方では、クラウドやAIの技術を持つエンジニアが大幅に不足しています。そのため、こうした人材不足を補う支援も、我々の重要な役割だと考えています。

また、大学・研究所、中央省庁・自治体、医療・病院、EdTech・HelthTechなどの領域は、クラウドやAI導入が進んでいない現場が多く、支援の余地が大きいと感じているので、注力してサポートしたいと考えています。

今井: 今回の札幌で培ったノウハウをベースに、仙台や福岡など、他の地方オフィスが連携し、貢献できるプロジェクトを増やし、成功事例を作りたいと思います。

また、このような取り組みを行うと、地元のIT企業と競合するような動きに見られがちなのですが、違います。我々のリソースも限られていますし、地元密着の企業の強みもあります。クラスメソッドとしては、協働して一緒に地元を盛り上げていきたいと考えています。

植田:クラスメソッドのこの分野での取り組みは、単なるIT教育の提供や一過性のプロジェクトではありません。私たちは、地域が抱えるDX人材不足という根本的な課題に対して、地元の大学や自治体、企業と連携しながら持続可能なエコシステムを構築することを目指しています。

札幌での「Hokudai Tech Academy」の成功モデルは、すでに他の地方都市からも注目されています。クラスメソッドは、クラウドサービスの技術力と地域に寄り添う姿勢を両立させながら、これからも地方創生に貢献していきます。

— これからのクラスメソッドの挑戦も楽しみです。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ