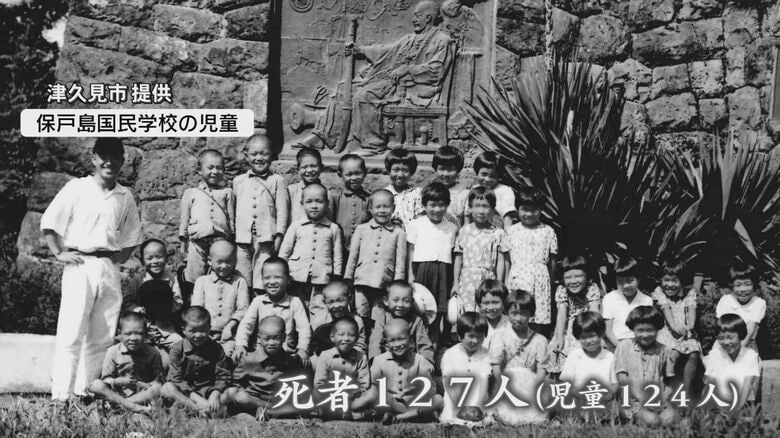

80年前の戦時中、大分県では100人以上の子どもたちが亡くなった島の空襲がありました。その悲劇を語り継ぐ朗読劇団についてお伝えします。

大分県津久見市にある保戸島。人口およそ500人、周囲4キロほどの小さな島です。

島にある唯一の学校、保戸島小中学校の敷地内にたたずむ慰霊碑には空襲の犠牲者の名前が刻まれています。

今から80年前、1945年の7月25日、米軍の戦闘機がこの島を襲いました。島には3発の爆弾が落とされこのうち1発が島の国民学校、今でいう小学校の木造校舎を直撃しました。

◆西田菊人さん(当時3年生)

「窓側にいた子どもが外を眺めて『先生敵機じゃー!』と飛行機が飛んできた」

こう話すのは当時、国民学校の3年生だった西田菊人さんです。

保戸島空襲では児童124人を含む127人の命が奪われ、75人が重軽傷を負いました。

◆西田菊人さん(当時3年生)

「ドカーンとびっくりした。天井から屋根が崩れてくる。石が落ちてくる。もう必死だった。運動場には散らばった骨がいっぱいあって、お母さんたちが子どもの名前を呼んでちぎれた遺体を捜して回った」

平和な島を襲った悲劇。なぜ保戸島が狙われたのか。当時、島には旧日本海軍の軍事施設がありました。この施設は太平洋から瀬戸内海へと侵攻しようとするアメリカの潜水艦を探知するためのものでした。島への空襲はこの軍事施設を狙ったものと考えられています。

◆TOS児玉直輝記者

「空襲から80年が経ったきょう、島の寺では犠牲者を悼む慰霊祭が行われています」

多くの幼い命が無残にも奪われたあの日から80年。島の海徳寺では毎年、慰霊祭が行われています。

◆保戸島中学校の生徒

「この戦争の恐ろしさや悲惨さを忘れないようにしたい」

しかし、空襲で生き残った子どもたちは、80代から90代となり体験を聞くことが難しくなっています。また島の人口は10年前の6割ほどに減り、この歴史をどのように未来へつないでいくのかが大きな課題となっています。

◆海徳寺 鈴木真友住職

「ああ、もう80年経つんだな、人の記憶もこのように薄れていかなければいいなと、そう願っている」

そんな中で、保戸島の悲劇を後世に語り継ごうとする人たちがいます。

◆朗読

「あれはアメリカのグラマンじゃ!敵機じゃ!みんな机の下に隠れなさいわー。来た!(子どもたちの叫び声)」

朗読劇団「みかんとカボス」です。2023年、津久見市と隣の臼杵市の元教員で結成しました。大分の子どもたちに保戸島空襲を伝え続けようと小学校などで朗読劇を披露しています。

この日も臼杵市内で開かれたイベントに参加。朗読劇は、メンバーが残された史料や島民への聞き取りをもとに作り上げました。

◆参加者

「この劇で(保戸島空襲を)初めて知った。テレビとかでもいいと思うが、やっぱり人の声でやるとより強く印象に残る」

「ステージ上で保戸島空襲が起きているような感覚だったので、入り込みやすかった」

◆みかんとカボス・高橋公子 共同代表

「戦後80年という年月の中で忘れ去られているし、でも記憶を私たちが継承していかなければ、同じことを繰り返してしまうのではないかと心配している。平和の種をまくつもりでやっている」

そして2025年の慰霊祭の日、劇団は初めて保戸島で朗読劇を披露しました。

◆朗読

「じろうちゃん?じろうちゃん?じろうちゃんが動かんごとなった!」

「この足のあざはうちの子じゃ。なんでこげなことに。この腕のほくろはうちの子じゃ。痛かったやろう。むげねぇ、地獄じゃ、ここは地獄じゃ」

80年前、この島で何があったのか。子どもたちやその家族が感じた痛みはどんなものだったのか。劇団の朗読は80年前と現在をつなぎ、当時の光景をありありと思い起こさせます。

◆みかんとカボス・高橋公子 共同代表

「戦後80年経って、記憶が薄れていく中で語り継いでいきたいという思いと、自分たちもつなげていきたいという思い。そして、2度と戦争を起こしたくないという気持ちを持っているので、その思いをこれからもずっとつなげていきたい」

終戦のわずか20日ほど前に奪われた127人の命。痛ましい戦争の歴史を忘れることなく平和を紡いでいくことが今を生きる私たちに求められています。