プレスリリース配信元:株式会社vitom

外出先で食料確保が困難になる災害リスクに対応。完全栄養レトルト食『おにもち』が、外出先での防災意識に関する調査を実施。

完全栄養レトルト食『おにもち』を運営する株式会社vitom(本社:東京都品川区、代表取締役CEO 林 幹晟)は、防災週間(9月1日「防災の日」含む)を前に、外出時の防災意識と非常食の携帯に関する意識調査を実施しました。

調査では、外出先で被災した場合の食料確保方法として「コンビニやスーパーで購入する」と回答した人が38.0%と最多となりました。しかし、大規模災害時には物流の停止や店舗の品薄が発生しやすく、過去の震災でもパンや弁当、飲料などの必需品が短時間で入手困難になった事例が確認されています。

その一方で、「自宅以外で防災の備えをしていない人」が8割近くに上り、外出先での食料不足リスクが浮き彫りになりました。こうした背景から、日常的に携帯できる「日頃から持ち歩く防災食」の必要性が高まっています。

【結果概要】

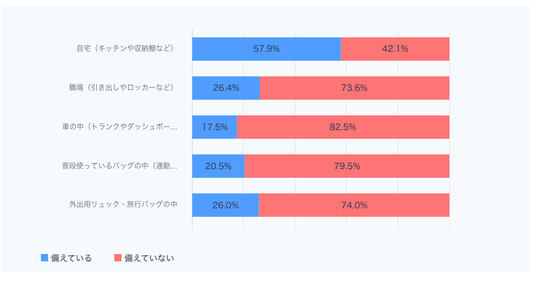

■自宅で防災食を備えている人は 57.9%。(約6割)

■職場(26.4%)、普段使いのバッグ(20.5%)、車内(17.5%)では備えが2割前後にとどまる。

■バッグに食料を入れている人のうち、災害を想定しているのは 13.4%。

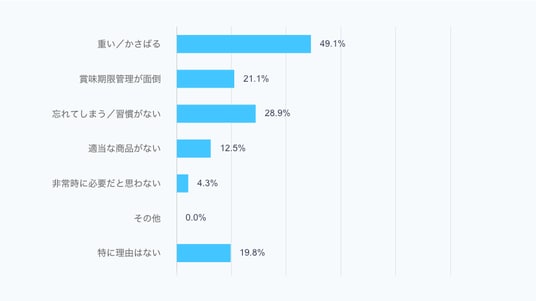

■持ち歩かない理由は「重い・かさばる」(49.1%)が最多。

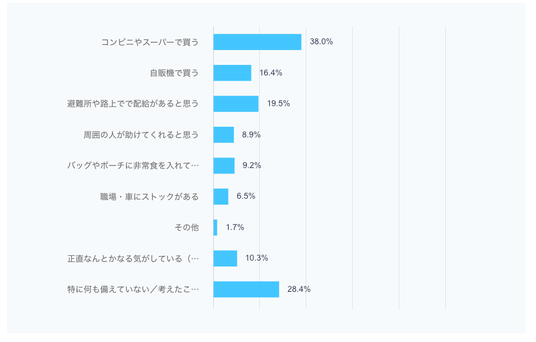

■外出先での食料確保方法は「コンビニやスーパーで買う」(38.0%)が最多。

■災害時に食べたいものは「手を汚さずに食べられるもの」(31.8%)が最多。

外出先における災害時の食事確保リスク

災害は自宅で発生するとは限らず、勤務中や通学中、買い物や旅行など外出先で被災するケースも少なくありません。日本人が自宅で過ごす時間は平均で1日16時間程度であり、残りの約3分の1は自宅外にいる時間となっています。つまり、外出先で被災する可能性は約3割に上る計算です。(「国民生活時間調査」に基づく)

外出先では食料確保が不安定になりやすく、災害時には物流の停止や店舗営業の制限により短時間で品薄になる事例が過去に確認されています。2011年の東日本大震災や2024年の能登半島地震では、被災地のみならず首都圏や周辺地域においても、コンビニやスーパーでパンや弁当、飲料などの必需品が数時間から数日間にわたり入手困難になりました。

さらに、外出先で長時間過ごす場合には、以下のような制約が生じやすくなります。

- 調理設備や加熱手段の不足(火や電子レンジが使えない)

- 飲料水の確保難(加熱や調理に使える水がない)

- 配給の遅延や不足(到着まで数時間~半日以上かかる場合がある)

- 衛生面のリスク(手洗いや消毒が十分にできない状態での飲食)

このように、外出先で被災した場合には「その場で安全に、すぐに食べられる食料」の有無が、災害初期の行動や体力維持に大きく影響します。

主な調査結果

自宅での備蓄は6割超、外出先では2割前後にとどまる

Q. 災害への備えとして「食料」をどの程度備えていますか?以下の場所・シーンごとに、「防災を意識して備えているかどうか」をお答えください。

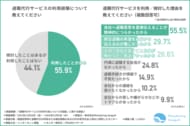

災害への備えの中でも「食料」に焦点を当てた調査では、自宅で防災食を備えている人が57.9%と過半数を超えました。一方で、職場(26.4%)、普段使いのバッグ(20.5%)、車内(17.5%)といった自宅外での備蓄は2割前後にとどまり、外出先での備えは依然として限定的である実態が明らかになりました。

持ち歩かない最大の理由は「重さ・かさばる」

Q. 災害用の食料を、「普段使っているバッグの中」に携帯していない理由について、当てはまるものすべてお選びください。

普段使いのバッグに災害用食料を入れていない理由として最も多かったのは、「重い・かさばる」(49.1%)でした。次いで、「習慣がない・忘れる」(28.9%)、「賞味期限管理が面倒」(21.1%)が挙がっています。

従来型の非常食は日常生活に組み込みにくく、軽量・省スペースかつ日常利用が可能な食品設計が重要であることが示唆されます。

外出先での食料確保は「コンビニ依存」

Q. 外出先で被災した場合(帰宅できないなど)、食料はどのように確保できると思ますか。当てはまるものすべてお選びください。

外出先で被災した場合の食料確保方法としては、「コンビニやスーパーで購入する」(38.0%)が最多でした。しかし、東日本大震災(2011年)や能登半島地震(2024年)では、被災地のみならず首都圏や周辺地域でも短時間で店頭商品が品切れとなる事例が報告されており、コンビニ依存は災害時の供給リスクを伴う選択肢であるといえます。

さらに「特に何も備えていない・考えたことがない」と回答した人も28.4%にのぼり、危機意識の低さも浮き彫りになりました。

災害時に求められる食事条件は「手軽さと衛生」

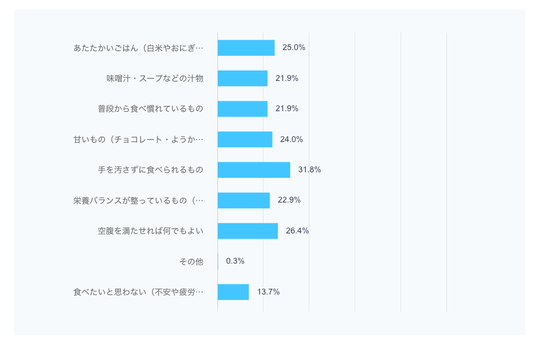

Q. 災害時、もし帰宅できずに避難所や外出先で過ごすことになった場合、どのような「食べ物」を口にしたいと思いますか?当てはまるものすべてお選びください。

非常時に食べたいものとして最も多かったのは「手を汚さずに食べられるもの」(31.8%)でした。次いで「空腹を満たせればよい」(26.4%)、「温かいごはん(おにぎり等)」(25.0%)、「普段から食べ慣れているもの」(21.9%)が続きました。

この結果は、災害時には衛生面の確保と即時性が重視されることを示しており、水や加熱器具を必要とせず、袋を開けてすぐに食べられる食品の有用性が裏付けられています。

■調査概要

調査方法:インターネット調査

調査対象:全国の20歳~69歳の男女

調査期間:2025年8月

回答数:n=310名

食品を持ち運びながら「ローリングストック」するという備え方

近年、防災食の備え方として「ローリングストック(普段から食べる食品を少し多めに買い、消費と補充を繰り返す備蓄法)」が広く知られるようになり、家庭でも定着しつつあります。しかし、その多くは自宅内での備蓄にとどまり、外出先での被災に備えている人はまだ少数です。

外出先での被災リスクや、災害時に起こり得る流通遮断による食料不足を考えると、日常的に持ち歩き、すぐに食べられる防災食を備えることが重要です。私たちが提案するのは、家庭内ローリングストックを一歩進め、通勤・通学・買い物・レジャーなど、日常の行動シーンに防災を組み込む「持ち運ぶローリングストック」です。

この方法の最大の利点は、「いつも食べているものが、防災食にもなる」こと。食べ慣れた味やいつもの食事は、被災時の不安や緊張を和らげる“心の防災”としても機能し、精神的な安定にもつながります。

外出先の防災食「おにもち」とは

『おにもち』は、日本人の主食であるお米をベースに、1食で必要な栄養素をしっかり摂れる完全栄養ごはんです。厚生労働省「日本人の食事摂取基準」に基づき、32種類の栄養素をバランスよく配合。保存料は一切使用せず、自然食材だけで栄養バランスを実現しています。

さらに、23種類の厳選素材を使用し、ビタミン・ミネラル・タンパク質をしっかり補給可能。普段の食事や間食としても無理なく取り入れられる日常でも食べられるバランスごはんです。

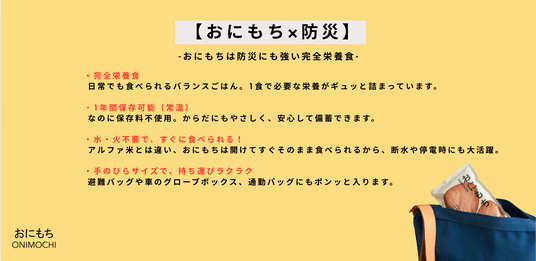

防災に適した4つの理由

- 完全栄養×自然食材

日常的に食べられるから、食べ慣れた味を非常時にもそのまま口にできます。妊娠中や授乳中でも安心。

- 1年間の常温保存・保存料不使用

防腐剤に頼らず、自然なままで長期保存が可能。体にやさしく、安心して備蓄できます。

- 水・火・食器不要ですぐに食べられる

アルファ米のような加水や加熱は不要。断水・停電時でも袋を開ければすぐに食事が完結します。

- 手のひらサイズで持ち運びやすい

避難バッグや車のグローブボックス、通勤・通学カバンにも収まる省スペース設計。

調査で浮き彫りになった「外出先での備え不足」「重さ・管理負担の課題」「衛生面重視」という三つの要素に対し、『おにもち』は軽量・省スペース・調理不要という特性で対応します。

さらに、“いつも食べている味”が非常時にも安心感をもたらす「心の防災」としても機能。日常利用と防災備蓄をシームレスにつなぐ、“持ち運ぶローリングストック”の実現を可能にします。

防災をもっと身近なものにしたい。防災士 空橋さんのコメント

防災士であり気象予報士としても活動する空橋早希さんに、現場で求められる防災食の条件や、防災普及の課題、そして無理なく備えを続けるためのポイントについて伺いました。

空橋さんは、共同通信社の記者・写真記者として数多くの災害現場を取材してきた経験を持ち、東日本大震災や九州北部豪雨、西日本豪雨など、多くの被災地に足を運んできました。取材を通じて「水や食料などの物資が届くまでの時間をどう過ごすか」「水や火が使えない中での食事確保」など、災害初期の食の課題を目の当たりにしてきたといいます。

「外出先などで被災した場合、すぐに水や食料が手に入るとは限りません。しかも、加熱や調理が不要で、袋を開けてすぐに食べられる食事は意外に少ないのです。非常食は買って満足してしまい、実際に食べる経験がない人も多いです。」

また、防災の普及を阻む要因として「心理的ハードル」と「管理の負担」を挙げています。

「非常食を日常生活から切り離してしまうと、準備や更新が面倒になり、備え自体が続かなくなります。普段から食べているものを非常時にも使える形にする、いわゆるフェーズフリーな発想が必要です。」

その観点から、『おにもち』のような「常温で長期保存でき、調理や水が不要で、栄養バランスが整った食品」は、外出先を含む日常の行動に組み込みやすく、備えを習慣化しやすいと評価しています。

【プロフィール】防災士・気象予報士 空橋早希(そらはし さき)氏

茨城県出身。東京造形大学デザイン学科写真専攻卒業。

大学では報道写真や自然などの風景写真、絵画や映像制作などを学ぶ。卒業後は共同通信社で写真記者・記者として様々な災害現場を取材。2022年に気象予報士の資格を取得し、2023年から奈良テレビやNHKラジオ、MBSラジオなどで気象解説を務める。

現在は「気象と防災をもっと身近に自分事に!」をモットーに、

これまで学んできたアートを活かし「気象アーティスト」として、

気象にまつわる写真や映像・絵画作品を創作している。

▼空橋さんのコメント動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=j0fPsDybKaA

株式会社vitom 代表取締役CEO 林 幹晟コメント

私は三重県伊勢市で生まれ育ち、南海トラフ地震の可能性を常に意識しながら過ごしてきました。しかし、一人暮らしを始めてからは、日々の生活の忙しさや住空間の限られた環境もあり、十分な備えを後回しにしてしまっていたと感じます。 今回の調査で明らかになったように、自宅外での備えはまだ十分とは言えません。だからこそ、日常的に食べている食品がそのまま備蓄にもなる。そんな「身近さ」が、私たちの世代にとって何よりも価値だと考えています。 『おにもち』は、持っていても違和感のないデザイン性と、気分を前向きにする見た目にもこだわりました。災害時にも、普段と同じように安心して口にできる食品が手元にあることは、心の余裕にもつながります。 一人ひとりが気軽に持ち歩ける防災食を通じて、「防災が当たり前にある日常」を皆さんと一緒に作っていきたいと思います。

会社概要

株式会社vitom

株式会社vitomは、「Do the right thing - 人として正しいことをする」を企業理念とするFoodTechスタートアップです。食品業界の持続可能性と信頼性の課題に取り組み、独自の保存技術を活用して「持続可能な食品業の実現」を目指しています。

2024年7月、完全栄養ごはん「おにもち」の発売後、わずか36時間で全プラン(3,100個)が完売し、目標金額の967%を達成しました。代表の林は立命館大学の客員研究員としての知見を活かし、産学連携を通じて「本当に健康を感じられるプロダクト」の開発に取り組んでいます。

会社名:株式会社vitom

代表取締役:林幹晟

本社:東京都品川区東五反田1-6-3

設立日:2023年09月

WEBサイト:https://vitom.co.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/onimochi_vitom

公式LINE:https://lin.ee/M83X4HQ

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ