2年前に「電子決裁率」99.1%だった茨城県庁の今を取材

河野行革相は9月24日、全ての中央省庁にハンコの廃止を要請。また、30日には「検討対象が若干ありますが、大半は廃止できそうです」と自身のツイッターで明らかにしている。

このハンコ廃止のカギの1つとされているのが「電子決裁」の促進だ。まず、「決裁」とは、部下の申請などについて上司が可否を決めること。可否を決めた証しとして書類にハンコを押すのだが、些細な案件でも、大量のハンコが押される場合もある。

一方「電子決裁」とは、これを紙の書類ではなく、コンピューター上の“文書”を用いて決裁処理を行うものだ。

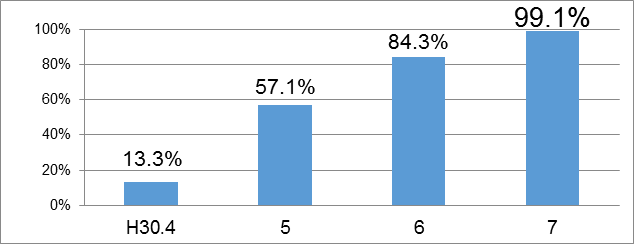

新型コロナの影響もあり、一気に電子決裁に向けた動きが活発化してきたが、実は茨城県庁では2年前から取り組んでいる。2018年、この年の4月には13.3%だった「電子決裁率」が、3カ月後の7月には99.1%になったと発表し、話題となっていたのだ。

当時、編集部では茨城県に取材をしているが、担当者は「来年度以降に、以前の書類を参考にして決裁を取るときには、かなりメリットが出てくると思います」と回答していた。

(参考記事:なんと予算ゼロ?茨城県が4か月で“決裁の電子化”ほぼ100%を達成した秘訣)

それから約2年が経つが、その後も「電子決裁率」ほぼ100%を維持しているのだろうか? また「電子決裁率」をほぼ100%にしたことで、茨城県庁内ではどのようなメリットが生じているのか?

行政の“脱ハンコ”の取り組みの参考となる茨城県の担当者に話を聞いた。

その後もほぼ100%を維持し現在は99.97%

――2018年7月に「電子決裁率」が99.1%になったことが話題になった。その後はどうなっている?

2018年度は85.2%、 2019年度は99.9%になっています。そして、今年(2020年)8月時点の電子決裁率は99.97%です。

――残る0.03%は紙による決裁。これはどのような業務?

緊急に決裁を求めざるを得ない案件で、所属において、紙の決裁することがやむを得ないと判断されたものもあるため、電子決裁率は100%にはなっておりません。

電子決裁化で4つのメリット

――2018年9月の取材では「来年度以降に電子決裁のメリットが出てくる」と回答。現時点でどのようなメリットが出てきている?

4つのメリットが出てきているものと考えております。

1.昨年度に電子決裁した文書で、今年度も同様な業務がある場合には、再利用して起案(=事務文書などのもとになる案や文を作ること)ができるようになった。

2.電子決裁が進み、電子化された文書が増えてきたため、より文書の検索性のメリットを実感できるようになった。

3.テレワークや出張時に電子決裁が可能となり、上司などが職場にいなくても文書が決裁される環境となった。

4.書類を持ち回りして、決裁を求める手間がなくなった。

――業務のスピードが上がったということ?

上司などが不在でも電子決裁をしてもらえるようになったり、持ち回り決裁がなくなったりしたことなどにより、業務スピードも上がったとの声を聞いています。

弊害や課題は今のところない

――電子決裁率を上げたことで業務上の弊害は起きていない?

紙の申請書のチェックは紙のままでチェックし、決裁するために本当に必要な書類のみを厳選したうえで、電子化して電子決裁システムに添付し、紙の申請書は閲覧したい人だけが現物を閲覧するなど、現状における電子化のデメリットを最小化できるよう電子決裁をしております。

そのため、電子決裁率の向上に伴う業務上の弊害、課題などについては今のところございません。

――河野行革相は行政上の手続きではハンコの使用を原則廃止するよう求めている。これはどのように受け止めている?

茨城県では補助金の申請や申請・届出などの行政手続きの電子化について、2019年度から取り組んでおります。ところが、国の法令などにより押印を求めているものが多く、電子化をする上での課題となっていました。

それだけに、ハンコレスに向けた国の法令改正などの取り組みがスピーディーに進むことを期待しております。

河野行革相の指示のもと、実現へと進んでいる省庁のハンコ廃止。電子決裁をほぼ100%にし、行政手続きの電子化にも取り組んでいる茨城県はモデルケースとなる。いまのところ業務上の弊害も出ていないということなので進む道は間違っていないのだろう。

【関連記事】

“脱ハンコ”富士ゼロックスが年50万件の契約に「電子署名」導入…どのくらい経費削減できるか聞いた

経理だけ不公平? コロナ禍でもテレワークできない「紙の請求書」…“電子化”プロジェクトに課題を聞いた