日本政府は25日、日米関税交渉の合意内容を公表した。アメリカ産米の輸入を無関税での「ミニマムアクセス」枠内で優遇するほか、車の補助金のしくみを見直し、対米投資では5500億ドル(約80兆円)の枠を設ける。

アメリカ車の輸入は“追加試験なし”

USTR(アメリカ通商代表部)は、3月に公表した報告書で、日本の自動車分野の非関税障壁について、アメリカの安全基準認証が日本と同等だと評価されておらず、「燃料電池車がEV=電気自動車よりはるかに高い補助金を受けている」と主張し、日本のメーカーが恩恵を享受していると不満を表していた。今回、日本側は、安全性が確保されたアメリカ車を追加試験なしで受け入れるとしたほか、EVや燃料電池車の購入補助金のしくみを見直す。テスラ車などの日本での販売増につながる可能性もある。

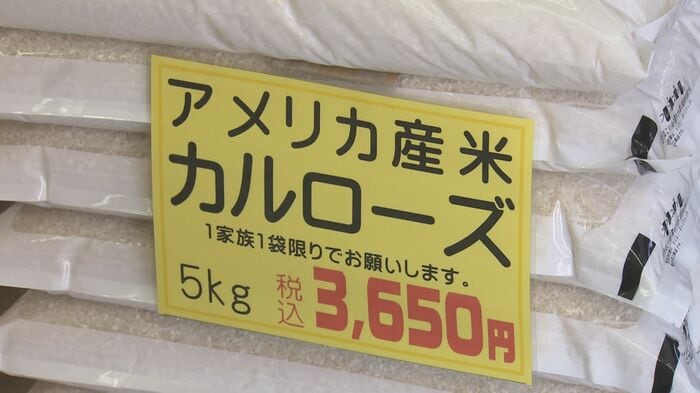

日本の消費量の3%に過ぎないと報告書で批判されたアメリカ産米については、日本側の公表内容では、無関税で輸入している「ミニマムアクセスの枠内で、国内の需給状況を勘案して必要な分を調達する」とされた。このほか、農産品では、アメリカ産のバイオエタノール、大豆、とうもろこし、肥料などの輸入を拡大することになった。

アメリカ産米は75%拡大?

浮き彫りになってきているのが日米の認識のずれだ。

ホワイトハウスが23日にウェブサイトに掲載したファクトシートでは、「日本はアメリカ産コメの輸入を即時に75%拡大し、輸入枠も大幅に拡張する」としている。日本は、2024年度の1年間に、「ミニマムアクセス」の枠内でアメリカから34万トンあまりのコメを輸入していて、この量を基準に、アメリカからの輸入を75%増やすとすると、およそ60万トンと、枠の中でおよそ8割を占めることになる。日本政府は、ミニマムアクセスの枠内でアメリカ産の輸入割合を増やす可能性は認める一方、アメリカ側が主張する75%という数値が正しいかどうかについては言及を避けている。

小泉農水相は、アメリカ産の比率が増えても政府が輸入する外国産米の総量は変わらないとして、「現状のままにとどめることを交渉として勝ち取った」と強調している。

「アメリカの防衛装備品」について、ホワイトハウスの公表内容では、「毎年数十億ドル追加購入する」としたほか、「ボーイング社の航空機の100機購入」を打ち出しているが、日本側は、防衛装備品の購入は今回の交渉で新たに合意したものではなく、政府の既存計画に含まれているものだと説明し、ボーイング機についても、民間企業の購入計画を足しあげたものとの認識を示している。

アメリカ側は、「とうもろこしや大豆、バイオエタノール」などを、日本が80億ドル分を購入するとしているが、日本側が公表した合意内容には金額の記載はない。日本政府の担当者は「アメリカ側からいろいろな発出があることは承知しているが、逐一コメントすることは差し控える」と繰り返した。

日米の利益配分は「1対9」?

なかでも、日米の温度差が指摘されるのは、最大5500億ドルとされた対米投資の具体的内容だ。トランプ大統領はSNSに「数十万の雇用を創出し、アメリカは利益の90%を得る」と投稿、ホワイトハウスのファクトシートでは「LNG(液化天然ガス)や半導体・医薬品などに投資され、得られる利益の90%はアメリカに帰属し、アメリカの労働者や納税者、地域社会が圧倒的な恩恵を受けることが保証される」と記され、大きなディールだったことがアピールされている。

一方、日本側は、この対米投資は、半導体・医薬品・鉄鋼・造船など経済安全保障上重要な9つの分野で実施され、5500億ドルというのは、投資企業に対して政府系金融機関が行う出資や融資・融資保証の3つの金融支援の枠のことを指すと説明する。利益配分が日米で1対9になるのは、「出資」の場合であり、出資全体の比率が1対9になることを意味するとし、財務省幹部は、アメリカ側の出資には土地・インフラなど現物出資も含まれるとの認識を示している。交渉にあたった赤沢経済再生相は、25日、「9対1(の利益配分)をアメリカ側が追求するということは、当然それだけ大きな貢献やリスク負担をする覚悟がアメリカ側にあると理解している」と述べている。

関税15%は8月1日からか

ベッセント財務長官は23日、日米の合意をめぐって四半期ごとに日本の実施状況を検証する考えを示し、「トランプ氏が不満であれば、自動車を含む日本製品すべてに25%の関税を再び適用する」と述べたが、赤沢氏は「大統領や閣僚とそういう話をしたという認識はない」としている。

相互関税を15%にする適用日について、日本側は、8月1日を想定しているが、明文化はされていない。文書が交わされないまま、実際に合意された内容をめぐる認識のずれが、さらに表面化することへの懸念が広がりつつある。

(フジテレビ解説副委員長 智田裕一)