2025年、長崎市の諏訪神社が鎮座400年の節目を迎えた。神社に残る「社務日誌」には、原爆投下の当日の様子、戦中・戦後の長崎の姿が鮮明につづられていた。被爆80年、「社務日誌」を通して長崎の被爆と復興を見つめる。

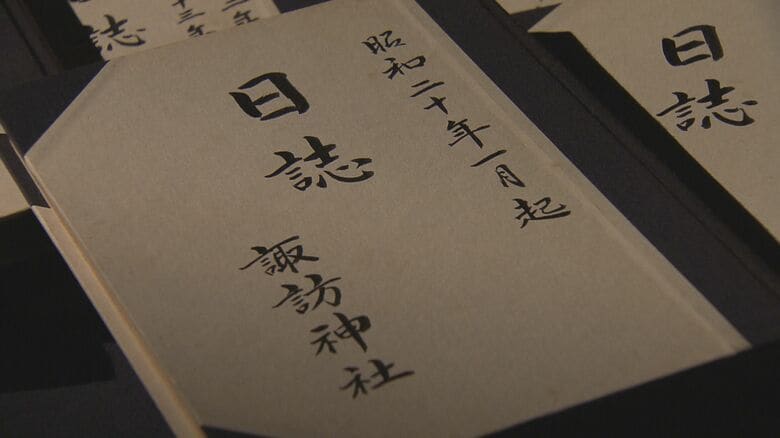

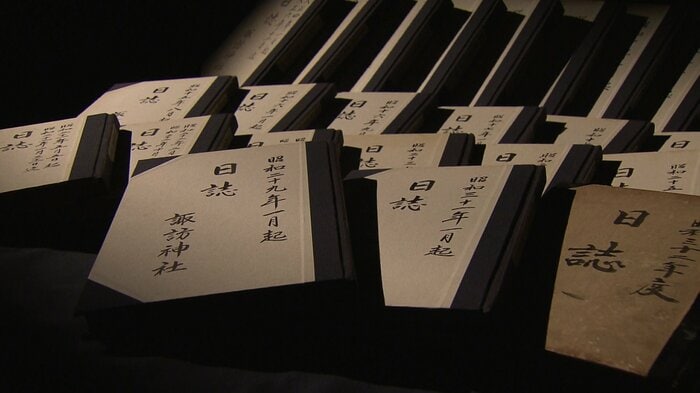

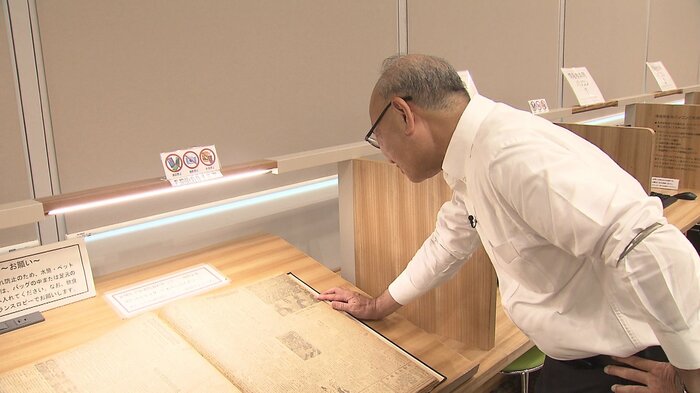

諏訪神社で綴られている「社務日誌」

「お諏訪さん」の愛称で長崎の人々に親しまれている諏訪神社。

諏訪、住吉、森崎の3体のご神体を祀り、毎年10月には秋の大祭「長崎くんち」が行われる。

諏訪神社で神職が毎日書き留めているのが「社務日誌」だ。神事の記録を中心に、出張祭典、地鎮祭、結婚式の日程や担当者などが記録されている。

残っている最も古い日誌は、1911年のものだ。戦中、戦後は飛び飛びになっている部分もあるが、現存する約170冊の日誌が神社の奥に大切に保管されている。

長崎の近現代史の空白を埋める第一級の資料

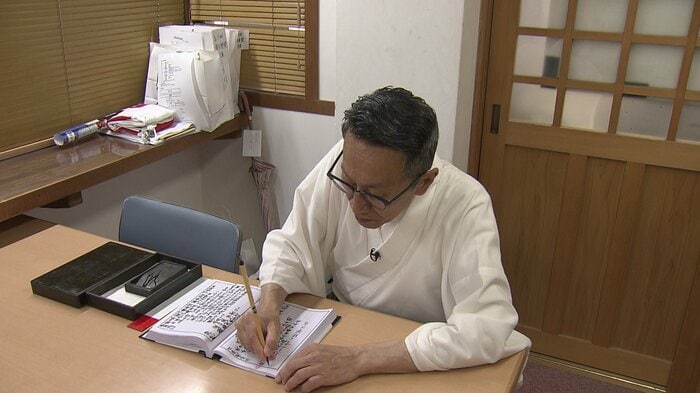

諏訪神社の「社務日誌」を歴史の資料として読み解いた人がいる。くんち研究家の土肥原(どひはら)弘久さんだ。

長崎の場合は戦時中の公文書がほとんど残されていない。土肥原さんは「日々の業務記録が完全な形で残っているということは非常に貴重。長崎の近現代史の空白を埋める第一級の資料だ」と、その歴史的価値に注目している。

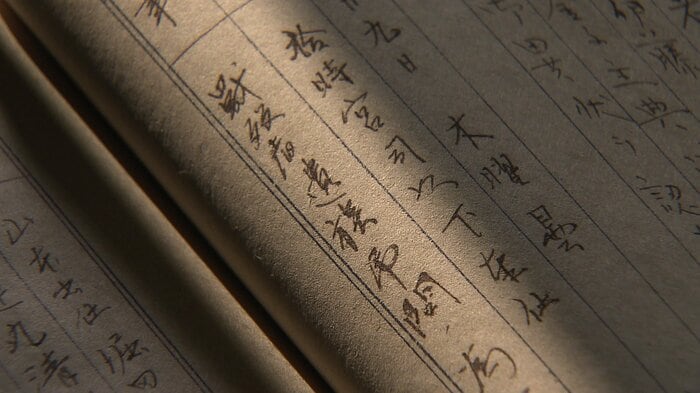

戦況が悪化してきた1944年の日誌を開くと、繰り返し出てくる言葉がある。

「11月9日 戦没者遺族弔問」

土肥原さんによると、戦時中、“戦没者の英霊”という形で遺骨が長崎駅に帰ってきた。その際、諏訪神社の宮司もしくは代理の神職が必ず出迎え、その後家庭に弔問に行っていた記録だという。「弔問の記録が続いていることが特徴的で、戦争を伝える貴重な資料」だと指摘する。

長崎に原爆が投下された1945年8月9日の記載も残されていた。

「午前10時55分 敵機2機市上空に飛襲。広島に使用したる国際条約無視の原子爆弾を投下すために社殿そのほか境内相当の被害を受く」

「浦上全地域より大黒町方面、五島町以南より大村町、引地(ひきち)町方面、灰燼(かいじん)に帰す。古来未曾有の災禍(さいか)と言うべし」

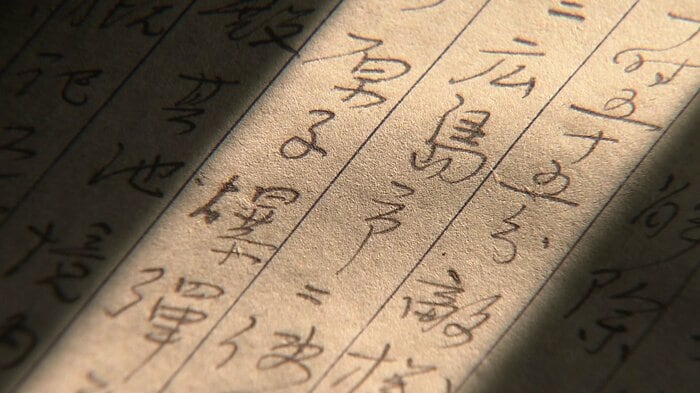

原爆投下から6日後の8月15日、終戦の日。日誌にはこう記されていた。

「重大な発表があるにつき、国民全部ラジオの前に集まり聴取されたき旨の報道ありたるにつき、全員社務所に参集したるも、ラジオの音声不明のため、全部を聴くあたわざりし」

日頃は出来事だけを記す日誌だが、この日だけは“心情”が書かれていた。

「痛恨限りなし」

神社にも残る爆風の爪痕

原爆が投下された爆心地から諏訪神社がある上西山町までは、直線距離で約2.6km。諏訪神社はクスノキの原生林があった山の後背に位置していたことなどから、本殿の火災は免れたと言われている。

しかし、当時の写真を見ると、回廊の屋根は崩壊していて爆風のすさまじさを物語っている。

原爆投下から80年。ご神体を安置する本殿に原爆投下の影響が残っていることが、2025年5月の調査で明らかになった。

建物が最大約6cm南側に傾いていて、その一番の原因が「原爆の爆風」によるものではないかと推測されたのだ。

もし、裏山にクスノキの大木がなかったら本殿は倒壊し、社務日誌も残っていなかったかもしれない。

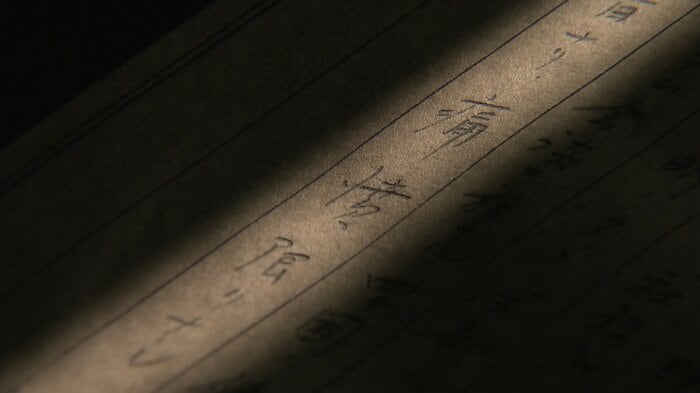

市民の復興の励みに「長崎くんち」

原爆投下で荒廃した長崎。しかし、終戦から2カ月足らずの10月7日の日誌には「長崎くんちが執り行われた」という記録が残っていた。たくましい市民の様子がうかがえる。

「市内有志により、長坂において奉納踊あり。参拝者多く社頭雑踏せり」。

1945年10月8日の新聞が、県立長崎図書館郷土資料センターに残されている。

「絢爛偲ぶ奉納踊 長崎復興はまず諏訪社頭から」という見出しとともに、演奏を担当する地方(じかた)が石畳に座り、その前で踊子が踊っている写真が掲載されている。長坂には大勢の観客。ほぼ現在と同じ状況が戦後すぐに行われていたことがわかる。

土肥原さんは「長崎くんちの奉納が、市民の復興の励みになったのでは」と感じている。

土肥原さんは「原爆投下からほんの2カ月後。それなのに、まるで何もなかったようににぎわいを神様に見せているのが、長崎の人たちの“心意気”を示していると思う。戦争は終わった。新しい日本を建設していこうという大きな区切りとして、この祭礼は長崎の人にとっても励みになった。そういう1つのシーンではなかったかと思う」と話す。

長崎が積み重ねてきた繁栄と苦難の歴史をつづった諏訪神社の「社務日誌」。そこから見えてきたのは、精神的な支えとして氏子に寄り添い続けてきた「お諏訪さん」の姿だ。

諏訪神社は2025年で鎮座400年。きょうも長崎のまちを見守っている。

(テレビ長崎)