2025年は「戦後80年」を迎える年。UMKテレビ宮崎は「過去を知る・未来に伝える」をテーマに戦争についての企画を放送している。沖縄県では、太平洋戦争末期、住民を巻き込んだ激しい地上戦が繰り広げられた。沖縄県から宮崎県宮崎市へ疎開してきた戦争経験者の証言、語り部活動をもとに、沖縄戦の悲惨さ、平和の尊さについて考える。

戦時中に疎開先となった地区で特別授業

沖縄では、太平洋戦争末期の1945年3月から6月にかけて、住民を巻き込んだ激しい地上戦が繰り広げられた。犠牲者は20万人を超え、沖縄県民の4人に1人が亡くなったといわれている。

当時、宮崎は沖縄からの疎開者の受け入れ先となっていた。

6月23日の「沖縄慰霊の日」を前に、宮崎市の宮崎東小学校では、小学5年生を対象に戦争の悲惨さを伝える特別授業が行われた。

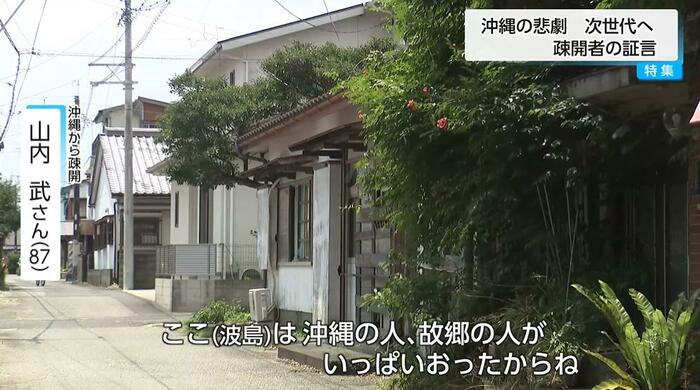

宮崎東小学校では毎年平和学習が行われている。太平洋戦争当時、校区に沖縄からの疎開者を受け入れていた“波島地区”があるためだ。波島地区には沖縄からおよそ300世帯が疎開してきたといわれている。

波島地区を歩いてみると…

宮崎沖縄県人会 桃原清吉会長:

ここも長屋の名残かな。航空会社の社宅やったのが、いっぱいあったんですよ、この辺はずーっと。だから道も碁盤の目になってるでしょ。

長屋は、「川崎航空」という航空会社の社宅で、沖縄から疎開してきた人たちの多くが住んでいた。

宮崎沖縄県人会 桃原清吉会長:

「家もタダ、土地もタダ」っていうようなことを、どこかでうわさで聞いて、ここに来て住みついたという方もいらっしゃる。

波島には今も、沖縄の製法を受け継ぐ豆腐店がある。

そして、サーターアンダギーの販売店も。

沖縄と宮崎を繋いで特別授業

今回、宮崎東小学校で特別授業の講師を務めたのは、宮崎で語り部として活動する常盤泰代さん。

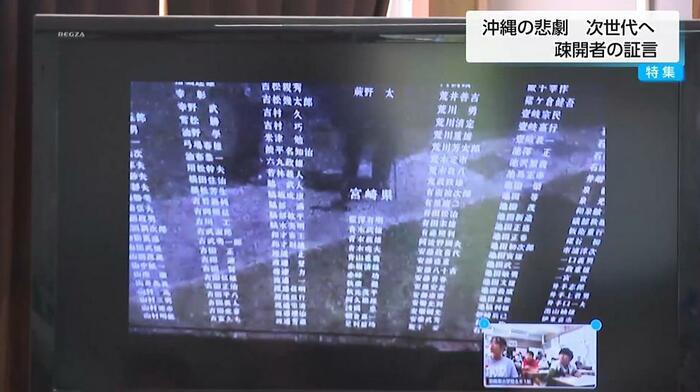

この日、常盤さんの姿は沖縄県糸満市にあった。「平和の礎」からリモートで宮崎東小学校と繋ぎ、現地の映像と共に話をした。

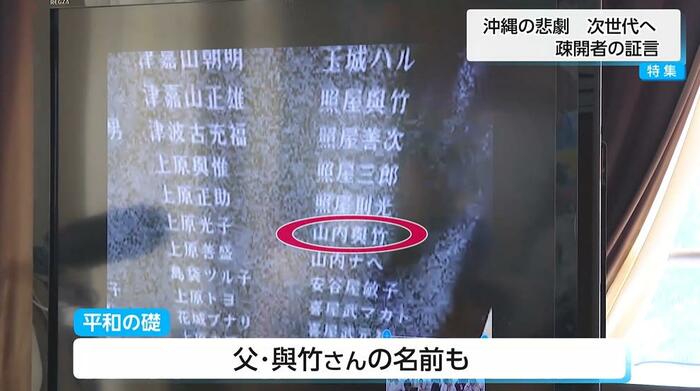

平和の礎には、沖縄戦で犠牲となった約24万人の名前が刻まれていて、その中には1854人の宮崎出身者の名前もある。

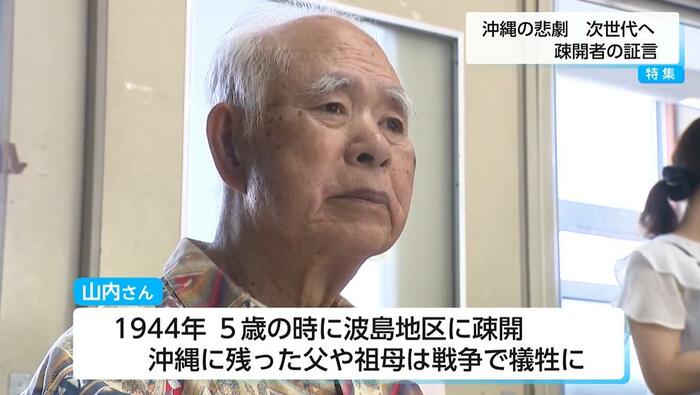

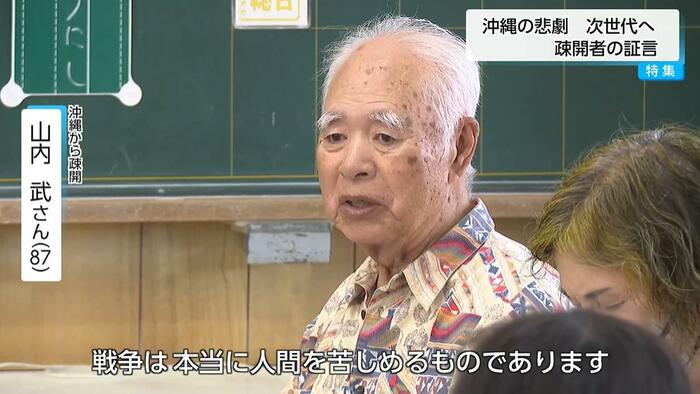

教室には、真剣なまなざしで話を聞く児童たちに交じり、「平和の礎」を見つめる1人の男性がいた。

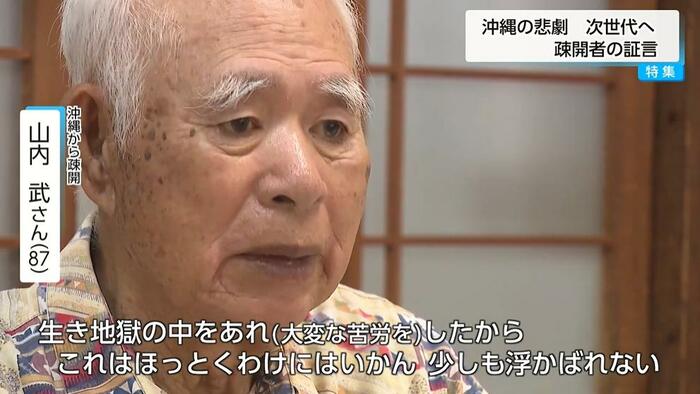

山内武さん、87歳。1944年、5歳の時に波島地区に疎開、沖縄に残った父や祖母を亡くした。山内さんは当時を振り返る。

宮崎市に疎開した 山内武さん:

昭和18年、ちょうど今ごろ、すごく幸せやった。父親が、農作業を終えて、私を喜ばすためにカマキリを獲ってね…平和な親子のひとときだった。

しかし、そんな幸せな生活は一変。1944年、沖縄本島での地上戦を見据えた国が、一般疎開や学童疎開を始めた。山内さんは父と祖母を沖縄に残し、母と生まれたばかりの弟と3人で疎開することになった。宮崎への道のりも、死と隣り合わせだった。

宮崎市に疎開した 山内武さん:

熱中症で亡くなる人もおった、船の中でね…。

山内さんたちは約2週間後、宮崎市波島に到着。生活を支えてくれたのは、「沖縄」で繋がる人たちだった。

宮崎市に疎開した 山内武さん:

波島は沖縄の人、故郷の人がいっぱいおったからね。だから、沖縄を離れたという気分はない。寂しいこともない。

幸せで当たり前の日常を、戦争によって奪われた山内さん。同じ思いを二度と誰にもさせたくない。その思いが山内さんを突き動かす。

宮崎市に疎開した 山内武さん:

こんな暑さ、6月の暑さのなか、弾は飛んでくるしね、大変な思いをしたのが、戦場におる住民なんですよ。なんで住民まで、そういう悲劇を負わなくてはいけませんか。

山内さんは、「生き地獄の中、大変な苦労をした」という想いが強い。戦争を「過去の事」として放っておくわけにはいかない、浮かばれない、という想いから、自分が元気なうちは伝えていきたいと話している。

平和の礎には、山内さんの父・與竹さんの名前も刻まれていた。

常盤さんは宮崎の児童たちに、與竹さんにどんな言葉をかけたいか、問いかけた。

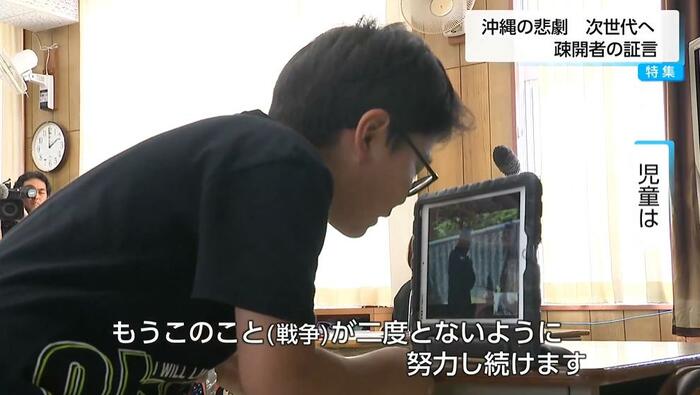

児童:

もう戦争が二度とないように、努力し続けます。

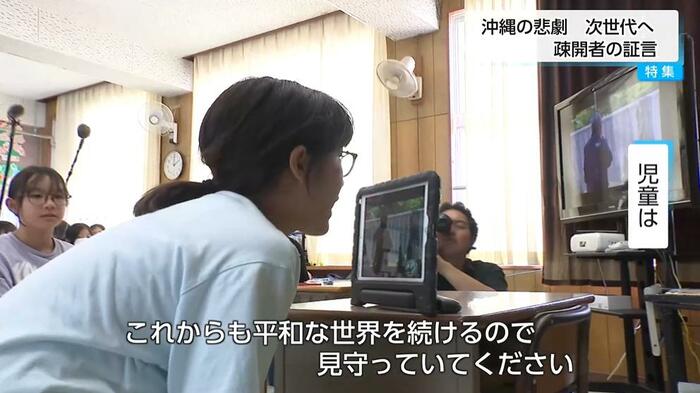

児童:

これからも平和な世界を続けるので、見守っていてください。

授業の最後に、山内さんは児童たちに熱く語りかけた。

宮崎市に疎開した 山内武さん:

“いい戦争”というものがありますか?戦争は、本当に人間を苦しめるものであります。戦争をやったらいかん、という思いを続けたらいいと思います。

疎開者のひとりとして精力的に証言を続ける山内さんの魂の叫びは、聞く人一人ひとりの心に訴えかけてくる。家族の幸せ・笑顔を奪い去った悲惨な戦争、沖縄慰霊の日をきっかけに、改めて平和の尊さを考えてほしい。

(テレビ宮崎)