ガマで見つかった小さな証し

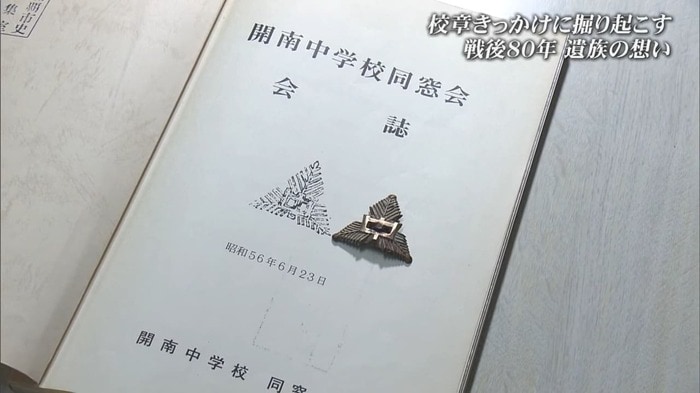

2025年2月、沖縄県糸満市のガマ(自然洞窟)からある金属片が見つかった。沖縄戦によってわずか9年で幕を閉じた旧制私立開南(かいなん)中学校の校章だった。約80年ぶりに姿を現したその小さな校章は多くの人々の記憶を呼び起こし、戦火に消えた学び舎の存在を現代に伝えている。

なぜ少年たちは戦場に送られたのか 沖縄戦”根こそぎ動員”

開南中学校の校章を発見したのは25年にわたり沖縄戦の戦没者の遺骨収集を行ってきた浜田哲二さんと律子さん夫妻。詳細は分からないが、校章が見つかった壕には日本軍がいた。生徒達は軍と行動を共にしていたのか―。沖縄戦の暗部が浮かび上がる。

1936年に那覇市樋川(ひがわ)に創設された開南中学校。沖縄戦では多くの生徒達が鉄血勤皇隊や通信隊として動員され命を落とした。沖縄戦での学徒動員に関する記録は他の旧制中学校では多く残っているが、開南中学校については動員数や戦死者の詳細は今も明らかになっていない。

1945年3月、沖縄県と日本軍(第32軍)の交わした覚書に基づき各学校単位で鉄血勤皇隊を組織された。名簿をもとに防衛召集が行われ、当時14歳以上の男子が兵籍に入るには「志願」が必要だったが多くは手続きを経ないまま軍隊に編入されたとみられている。法的な根拠もなく、親の承諾も曖昧なまま軍に組み込まれた生徒たち。開南中の校章はそうした根こそぎ動員の実態を浮かび上がらせる。

戦場で分かれた双子の命運

校章の発見は地元メディアで報じられ、情報提供の呼びかけには多くの遺族や関係者から反響が寄せられた。

那覇市の仲本久司さんは、叔父・幸準さんが開南中から師範学校に編入し、沖縄戦で戦死したと聞かされていた。幸準さんは久司さんの父の双子の弟だった。

遺骨が見つからなかったため、祖母は亡くなったとされる場所で拾った石を墓に納めたという。自身は戦後生まれだが、戦争を語りたがらなかった父や、静かに祈る祖母の姿を通して自然と戦争の記憶に触れてきた。

若いころは戦争の話題になると「またその話か」と感じていたが、年齢を重ねるうちに戦争への思いが変わっていった。浜田夫妻は校章のそばで見つかった遺骨についてDNA鑑定を勧めた。「一致しなくても申請をしておけば、将来の照合に役立つかもしれない」と説明した。

記憶の灯をつなぐ

小さな校章は失われた命を記憶の中に呼び戻す鍵となった。

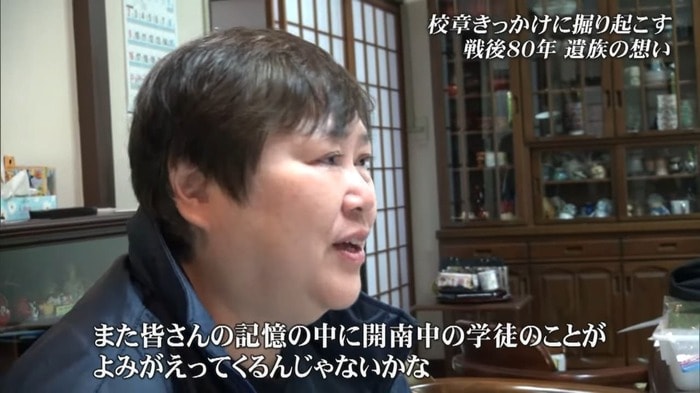

遺骨収集を続ける浜田律子さんは「こうやって校章が見つかって名乗り出てくれる方がいれば、皆さんの記憶に開南中の学徒のことがよみがえってくるのでは」と語る。

兄が開南中学校に通っていたという金城善忠さんは「両親は、兄がいつか帰ってくると話していた」と当時の家族の思いを振り返った。

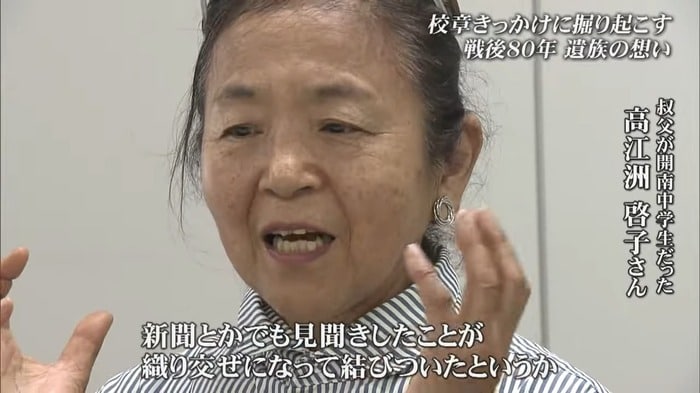

叔父が同校の生徒だった高江洲啓子さんは「若い人たちが大変な目に遭った。新聞などで見聞きしたことが織り交ぜになって結びつきました」と言葉を絞り出した。新聞などで見聞きしていた出来事が、校章という現物に触れたことで一つにつながり、胸に迫ってきたという。

小さな校章が託す未来

壕の闇から見つかった金属製の校章。それは理不尽な戦争に巻き込まれた犠牲となった若者たちの存在と、悲しみを抱えた遺族の物語につながっていた。

人々の営みを断ち切った沖縄戦の記憶を、私たちはどのように受け継いでいけるのか。

「壕のおくり人」として活動を続ける浜田夫妻。呼びかけに応えた人々。一つの校章から見つかった物語は記憶を次の世代へ手渡すための確かな一歩となっている。

(沖縄テレビ)