今、関心の高い話題を詳しく解説する急上昇ニュースのコーナーです。今回は、連休明け初日ということで注意してほしい五月病。2025年は危険性が高いそうです。担当は森岡記者です。

(森岡紗衣 記者)

連休明けに注意が必要なのが何となく体の不調が続く「五月病」です。新生活が始まってから初めてとなる大型連休が明けた7日は、何となく気が重かったという人も多いかもしれません。

この時期に見られるのが、「やる気が出ない」「気分が沈む」といった心や体の不調、いわゆる「五月病」です。専門家によると2025年は例年よりも危険性が高いと言います。その理由は…

(川崎医療福祉大学 臨床心理学科 谷原弘之教授)

「寒暖差で体がまいってしまっていろんな形でしんどくなる人がいるので今は誰でもしんどくなる可能性がある」

岡山市では4月、1日の寒暖差が15度以上の日が1カ月のうちに7日間あり、1カ月の寒暖差の平均値は12.5度と4月としては、ここ50年で最大となりました。

(川崎医療福祉大学 臨床心理学科 谷原弘之教授)

「寒暖差は夜と昼間の気温の差が7度以上だと(心身に影響を及ぼす恐れがある)と言われているが最近だと10度を超えて差が出ているので自律神経も疲弊している人が多い」

(川崎医療福祉大学 臨床心理学科 谷原弘之教授)

「自分が不調になっていることやエネルギー切れになっているということに気づくことが大事」

(森岡紗衣 記者)

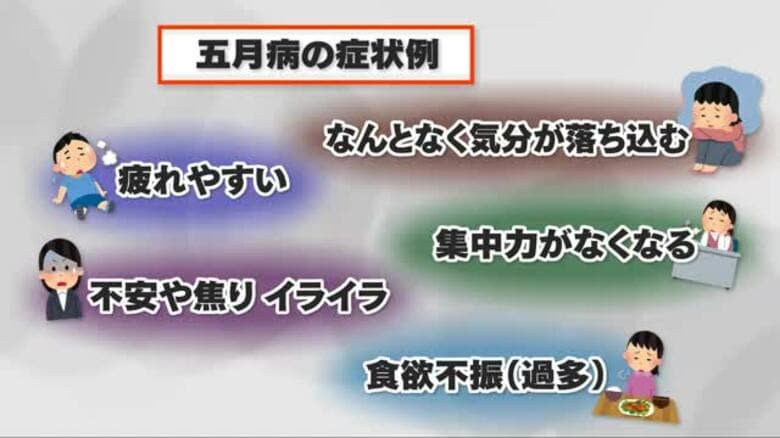

五月病の原因は自律神経の乱れとされています。谷原教授によると昼と夜の寒暖差が7度以上だと心身に影響を及ぼす恐れがあるという事ですが、今年は寒暖差20度以上の日もあり、自律神経が疲れている人が多いそうです。「五月病」の症状をまとめました。

・なんとなく気分が落ち込む

・人と話すことや関わることが面倒に感じる

・不安や焦り、イライラ・集中力がなくなる

・疲れやすい・食欲不振(過多)

あくまで五月病は医学的な病名ではなく心身の不調が続く状態の総称なので、これらの症状は一例で、食欲が増える人もいれば減る人もいるように個人差がみられるのも特徴です。

谷原教授によりますと、新入生や新社会人などこの春、新たな環境に身を置いた人は緊張や疲れがピークに達するのがちょうど1カ月経った今頃で、GWに張りつめていた糸が切れて無気力になるケースが多いそうです。

寒暖差だけでなく、長引く花粉や黄砂もストレスとなり、心の不調につながる可能性があるということです。また五月病は放っておくと慢性化する恐れもあるということです。

(川崎医療福祉大学 臨床心理学科 谷原弘之教授)

「慢性化すると自分を責めたり、何もないのに涙が出たりする。そうなるとメンタルヘルス不調を通り越して病院に行ったときに適応障害などの病名が付く人もいる」

放置して慢性化すると、適応障害など病状が深刻になりかねない五月病。対策として大事なのは自律神経を整える生活習慣だと言います。

(川崎医療福祉大学 臨床心理学科 谷原弘之教授)

「自律神経を整えるという意味では睡眠時間を長くする(ことが大事)。寝る時間を早くする方法が有効。」

まずはよく寝ることが一番。新生活が、一段落ついた今「無理をしすぎない」ことを心掛けるのも重要です。

(川崎医療福祉大学 臨床心理学科 谷原弘之教授)

「自分のエネルギー量を自覚してエネルギーを1週間単位で持たせられるように自分でコントロールしていくことがおすすめ」

五月病に効果的な対策をまとめてみました。やはり基本となるのは自律神経を整えるセルフケア習慣です。

・質の良い睡眠

・軽いストレッチや運動

・バランスの取れた食生活

・趣味を継続する

まずはこれらを意識して連休中に崩れてしまった正しい生活リズムを取り戻すことが重要です。ただ症状が改善しない人は一度病院に行ってみてもいいかもしれません。長引く寒暖差に連休明けと心と体のゆらぎが出やすいこの時期。大切なのは頑張りすぎるよりも整えることかもしれません。