日本の「タイル」は今、伝統的な作り方で生まれる独自の色合いや質感が評価されていて、国内需要が減少する中でも海外で販路を広げている。しかし、原料となる粘土の枯渇が課題となっていて、持続可能な産業として守っていくための取り組みが進んでいる。

■脚光浴びる日本のタイル…作る手間はかかるが“使う価値”が評価

岐阜県多治見市の「杉浦製陶(すぎうらせいとう)」は、色もデザインも様々なタイルを製造する、タイルメーカーだ。

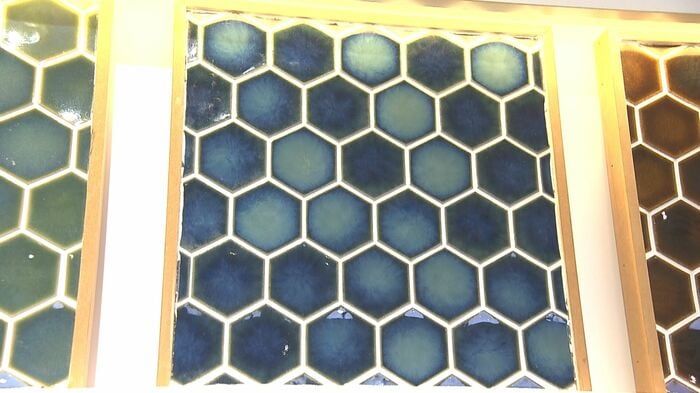

粘土鉱山から集めた土の原料を固めてプレスし、釉薬(ゆうやく)を吹き付けてから焼き窯へ。

1000度以上の熱で24時間焼き上げれば、独特の「映える」色むらが、タイルの表面に浮かび上がる。

昔ながらの製法で、美しいタイルを作り上げている。

杉浦製陶の林航社長:

海外はインクジェットで紙を印刷するような形。日本のタイルは、伝統的な釉薬を霧吹き状にかけて焼成する作り方をしていまして。作る方としては扱いにくいが、使用する方からすると、“唯一無二の物”が使えるというか、“使う価値を感じられる”というか。そういうのが、日本の国内のタイルの強みというか魅力でもあるかなと思います。

■佳子さまも「きれいですね」…高層ビルにも採用される程の“多彩さ”も魅力

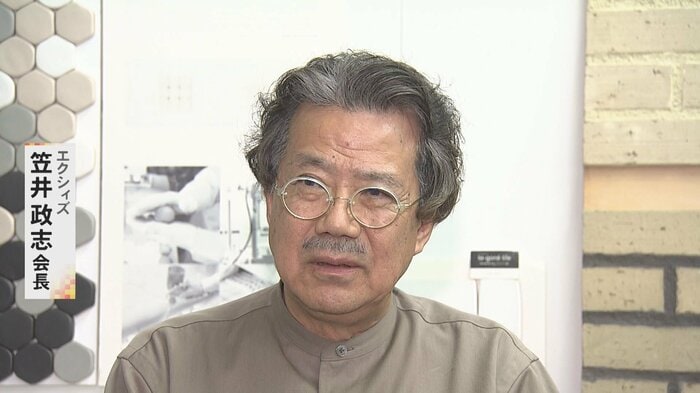

岐阜県多治見市にある、美濃焼タイルの専門商社「エクシィズ」。

会長の笠井政志さん(かさい・まさし 66)のもとに、東京を中心に輸入雑貨を販売する「ザ・コンランショップ」の中原慎一郎社長が訪れた。

エクシィズの笠井政志会長:

プラスチックとは違いますもんね。

コンランショップ・ジャパンの中原慎一郎社長:

そうですね、質感がやっぱり。色もいろいろありますもんね。

エクシィズの笠井政志会長:

色も5色あって。

コンランショップの店内に飾るクリスマスのオーナメントに、「エクシィズ」の美濃焼タイルが採用された。

コンランショップ・ジャパンの中原慎一郎社長:

クリスマスはすごい重要なタイミングなので、今年はどうするという打ち合わせをする中で、タイルを今うちも扱っているので、その流れで。

エクシィズの笠井政志会長:

幸い、ちゃんと無事に納品することができて、自分も一安心しているところですね。

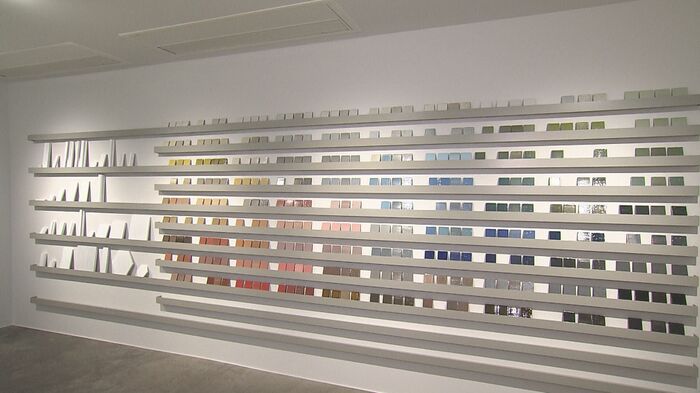

「エクシィズ」が手掛けるタイルのカラーバリエーションは、100種類ある。

形も様々なラインナップの中に、探し求めるタイルは、きっとあるはずだ。

東京・新宿にある高層ビル「東急歌舞伎町タワー」では、一部フロアにエクシィズのタイルが採用されている。

2024年10月には、秋篠宮家の次女・佳子さまが岐阜県多治見市の「モザイクタイルミュージアム」を訪れた。その際、「きれいですね」と話し、見つめたという。

そんな日本が誇る「タイル技術」に今、世界も熱い視線を送っている。

■輸出は伸びて単価は右肩上がり インバウンドも追い風に「海外」で活路

日本のタイルを国内で最も海外に送り出しているのが、名古屋港だ。国内全体のタイルの輸出量のうち、実に95%以上を占めている。

2023年の輸出額は、直近10年で最高のおよそ45億円だった。タイル1平方メートルあたりの単価も右肩上がりで、過去最高を更新する3601円だった。

なぜ海外では日本のタイルが人気なのか。

エクシィズの笠井政志会長:

日本の住宅を思い浮かべていただくとわかるんですけど、住宅の中にタイルってあまり使われていないんですね。風呂にもタイルを張らなくなった。ところが、海外はそういったところに装飾材としてタイルが使われる習慣がずっと前からあるので。必ず海外の一般住宅にもタイルが使われる。かなりマニアックな商材ではありますけど、そこが世界においては珍しい作り方をしている国のタイルというところで、まだまだ商機はあるのかなと。

ライフスタイルの変化とともに国内では“活用の場”が減ったが、海外では「タイル」の需要がいまだ根強い。それに加えて、美しい色むらを実現する、昔ながらの技術。

歴史的な円安に加え、その美しさを日本で目にした外国人観光客を魅了したことも、脚光を浴びた要因とみられている。

■スイスのデザイナーも感銘…「全てに大きな影響を受けた」

この「追い風」をさらに加速させるプロジェクトに、笠井さんも一役買っている。

海外のデザイナーを日本に招待して、文化・芸術での交流を図る国の企画「アーティスト・イン・レジデンス」に、今回は多治見市が選ばれた。

笠井さんは、デザイナーたちの日本での生活支援や、地元の美濃焼メーカーにつなぐ役割を担っている。

笠井さんが丁寧に指導している相手は、スイス人デザイナーのノエラーニさん(27)だ。多治見で3週間暮らしながら、美濃焼の技法や原料について学んでいる。

エクシィズの笠井政志会長:

表面のデザイン?

ノエラーニさん:

ここの角を足したいんです。

エクシィズの笠井政志会長:

L字角の?

ノエラーニさん:

そうです。こういった感じに大きくできると思う。

ノエラーニさんは、土岐市のタイルメーカー「丸仙化学工業所」も見学した。

ここでは、パリの老舗高級ブランドが新店舗の内装に使うタイルを作っていて、緻密に計算した複雑な形状に、釉薬を調整して、均一な色合いを施した。

丸仙化学工業所の水野寿昭社長:

焼いた前に釘でひっかいて模様を出して、ちょっとだけ模様つけるために、石面のローラーで転がす。

ノエラーニさん:

粘土の種類を2つにして、マーブル模様を作れますか?

丸仙化学工業所の水野寿昭社長:

それもできないことはない。薄い部分が切れすいので、非常に難しかった。

日本のタイルの技術は、ノエラーニさんに大きな影響を与えたようだ。

ノエラーニさん:

とても素晴らしいです。これまで見たことがありませんでした。手作業と機械で、種類の違う土の作業をしているのを見られてよかった。これまで見てきたことを全て持ち帰って、自分の作品に反映させたい。全てに大きな影響を受けました。

■課題は“資源の枯渇” 存続のために出来ること「高く価値をつけて売っていく」

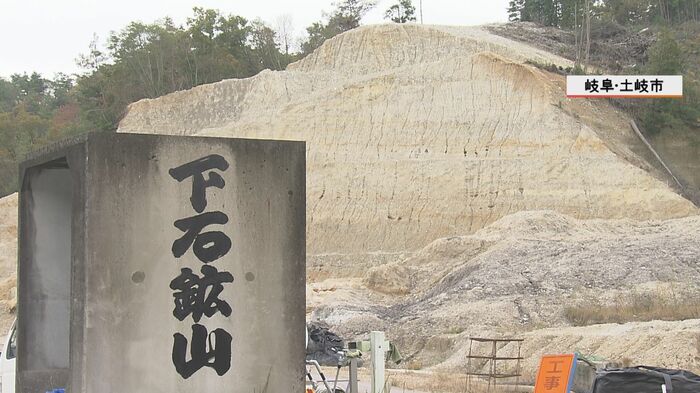

誕生から110年の時を経て、海外から熱い視線を集める美濃焼のタイルだが、「存続」のための課題がある。

鉱山から取れるタイルの原料は、限りある資源だ。30年前は60近くあった岐阜県内の粘土鉱山は、2024年は4カ所にまで減少した。背景には、多額の管理費用などがある。

笠井さんは、“ブランド価値を高め、仕入先を守るために利益を還元する”ことが、産業の存続につながると考えている。

エクシィズの笠井政志会長:

タイルの需要や陶磁器の需要が減ってきたから、粘土鉱山を維持できなくなってきたというのがあったと思う。我々が値段を高く仕入れて、高く価値をつけて売っていくことが、鉱山の人たちの生活を守りながら広げていくということが必要かなと思う。

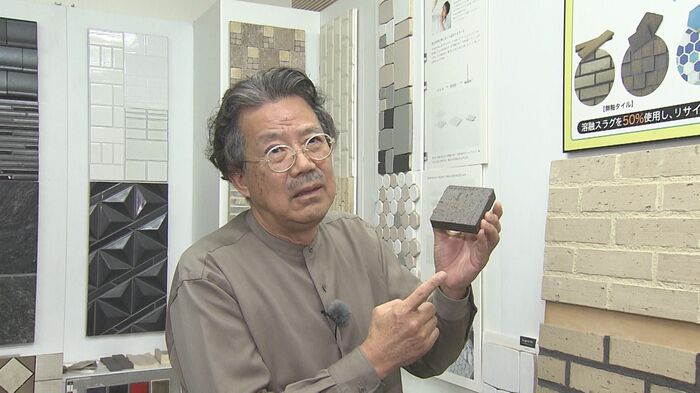

原材料の課題もある中、笠井さんは、家庭から出る一般ごみを使った100%リサイクル材料のタイル「エコレボ」を利用した製品作りを進めている。

原料不足の不安を払拭する、まさに持続可能な取り組みだ。時代の波にさらされながらも、世界が求める以上、ここで、立ち止まるわけにはいかない。

エクシィズの笠井政志会長:

まだまだやり方によっては、面白い地域になっていくのかなと。そのためには価値を高める。商品開発・販路開拓であったり、そういった努力をしっかりしていくことが大事かなと思います。

(東海テレビ)