6年前、自殺によって当時中学生だった子どもを亡くした遺族が、4月25日に熊本市教育委員会を訪れた。遺族は何のために熊本市教委に出向き、何を伝えたのだろうか。

男子生徒の自殺と教師の不適切な指導

2025年3月、熊本市教育行政審議会が遠藤教育長に最終答申を提出した。この審議会の設置にはある経緯があった。

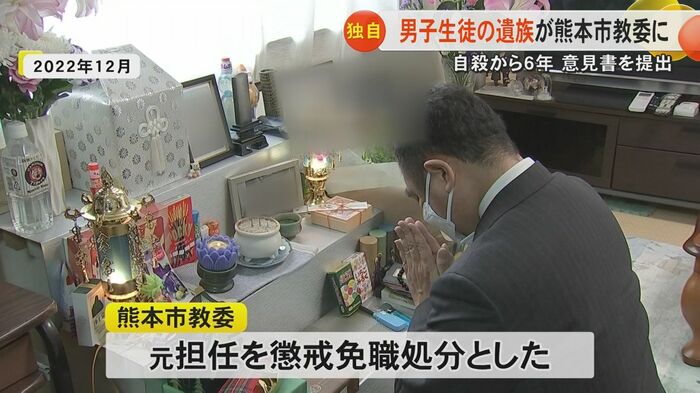

4月25日朝、遺影を前に手を合わせる一人の女性の姿があった。女性はカメラに「私たちも答申書を拝見しましたがとてもいい内容で、ぜひ市教委には現実のものとしていただくよう気持ちを伝えたい」と話した。

6年前の2019年4月、熊本市立中学校1年の男子生徒が自殺した。

女性は男子生徒の母親で、息子の自殺から約1年半がたった2020年11月、「子どもを亡くした悲しみだけでなく、教育委員会に対するいらだちみたいなものをずっと抱えてきました」と取材に答えた。

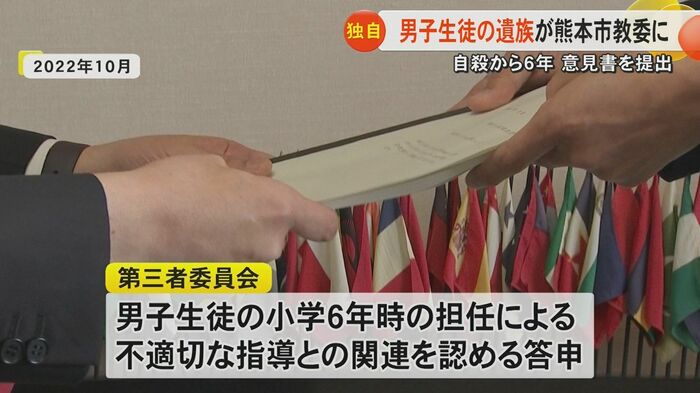

この男子生徒の死をめぐっては熊本市教委ではなく、市長事務部局が設置した第三者委員会が調査を実施。男子生徒の小学6年時の担任による不適切な指導との関連を認める報告書を市長に答申した。

その後、熊本市教委はこの元担任を懲戒免職処分とし、教育長が遺族に謝罪。こうしたことを受け、教育現場の課題解決を目指し、熊本市教委が2023年に設置したのが教育行政審議会だった。

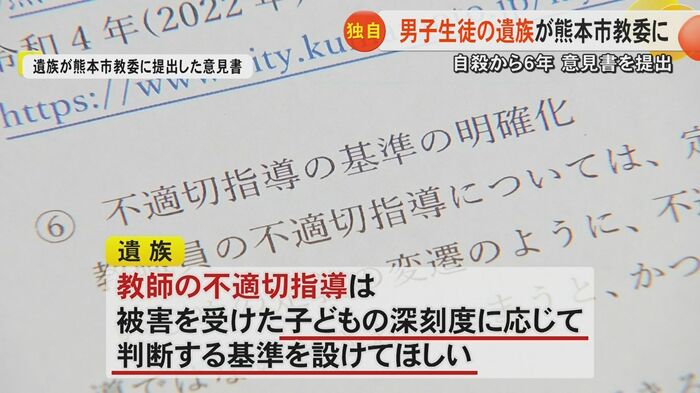

審議会は不適切指導の基準の明確化、そして学校でのトラブル解決を支援する弁護士・スクールロイヤーなど、専門家を配置する体制の必要性を指摘。また、いじめや体罰の事実確認のため、学校におけるカメラ設置にも触れたが、これは「さらに検討が必要」とするにとどめた。

男子生徒の遺族が熊本市教委に意見書

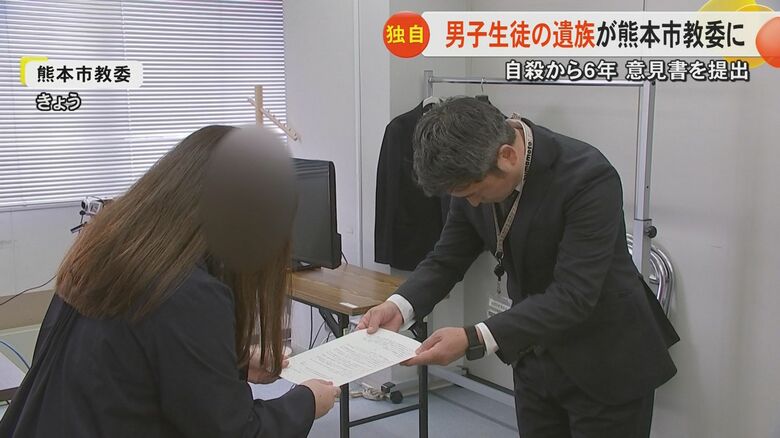

4月25日に遺族は自らまとめた意見書を手に熊本市教委に向かった。

遺族が熊本市教委に意見書を手渡し、「被害者の観点から、私たちの視点を採り入れていただきたいという思いで、今回意見書をお渡ししました」と話した。

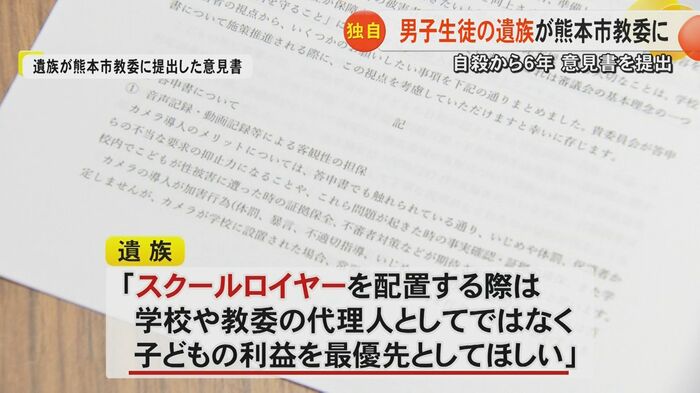

遺族は、新たにスクールロイヤーを配置する際は、学校や教育委員会の代理人としてではなく、子どもの利益を最優先としてほしい。

そして教師の不適切指導については、被害を受けた子どもの深刻度に応じて判断する基準を設けてほしいとしている。

遺族は「(学校での被害は)のちの人生にまで影響を与える。うちの子どものように、命を失うこともあるので(教職員の不適切指導の)基準をつくることで、分かりやすくすることは必要ではないかと思う」と述べると、熊本市教委の田口清行教育審議員は「その点についてはしっかり受け止めて検討したい」と話した。

また、熊本市教委・教育改革推進課の朽木篤課長は「できるところから取り組んでまいります」と答えた。

遺族は「今生きている子どもたちのために、教育委員会には頑張っていただきたいと、今は思っています。私たちと一緒に、息子にも見ていてほしいと思います」と取材に答え、熊本市教委を後にした。

男子生徒の死から6年、子どもにとって学校は、いつも安心して過ごせる場所であってほしい…遺族は願っている。

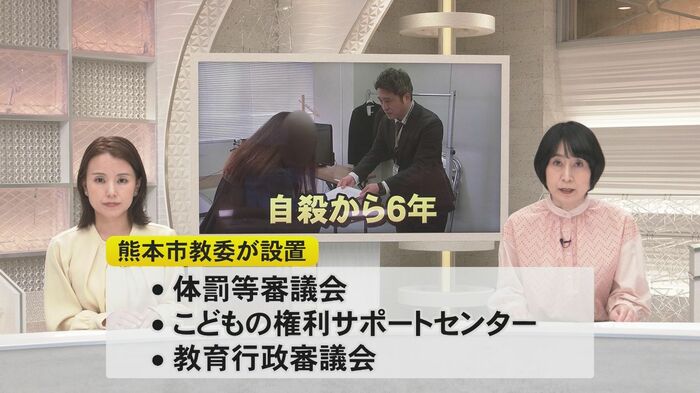

熊本市教委はこの6年の間に体罰等審議会やこどもの権利サポートセンター、そして教育行政審議会の設置と、これまでになかった取り組みを進めてきた。

しかし、これで終わりではなく、過去の認識にとらわれない対応のアップデートは、今後も求められている。

(テレビ熊本)