多くの人の命を奪ったJR福知山線脱線事故。

生き残った人や加害企業にも事故と向き合いながら生きた20年があった。

負傷者の男性が出版した本で語られた、“当事者たち”の20年の歩みとはー

■小椋聡さんは通勤途中に事故に遭う 命は助かるも足に大けが

小椋聡さんの書いた本はこんな書き出しで始まる。

「『幸せな人生を送りたい』この願いは、平等に一度しかない人生の中で、世界中の誰もが望むことでしょう。しかし、私たちが生きるこの世界では、不条理な現実と向き合わなければならないことが数多くあります。ある日突然そうした状況に追い込まれることになったきっかけは、間違いなく2005年4月25日に遭遇したJR福知山線脱線事故でした」

記者リポート:7両編成の列車ですが、3両目までが脱線、1両目・2両目は原形をとどめない形になっています。

小椋聡さんは あの日、通勤途中に事故に遭った。

乗っていたのは、最も犠牲者の多かった2両目。人の山に挟まれた足に大けがをしましたが、奇跡的に命は助かった。しかし、生き残ったことを素直に喜ぶことはできなかった。

■「生き残った者として過ごしてきた時間を形に残したい」20年を記した本の執筆へ

事故から1年半後の小椋さん(2006年):誰かの犠牲の上に今の私の命、私の生活があるのではないか、私はこの1年半の間ずっと考えずにはいられませんでした。

“生存者としての責務”を感じていた小椋さん。遺族が知りたがっていた 亡くなった人の「最期の乗車位置」を探す取り組みに奔走した。

小椋さん:最期、(事故直前まで)楽しそうに喋っていたとか寝ていたみたいですとか聞くと(遺族は)安心する。最期の場面として記憶されると思う。

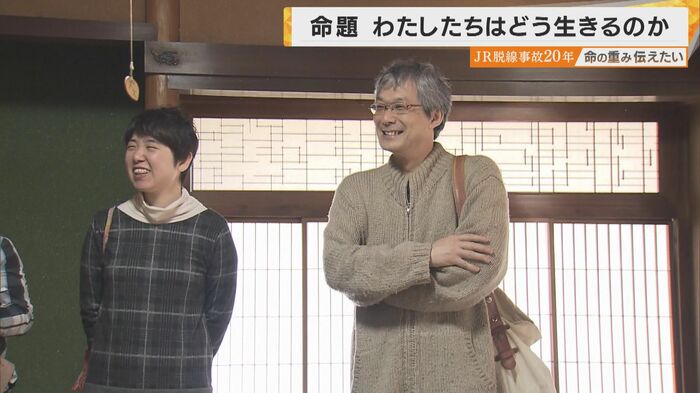

事故から20年が経とうとする中、小椋さんは「生き残った者として過ごしてきた時間を形に残したい」と思うようになった。

小椋さん:この考え方は真っただ中にいるときは想像もしなかった。巨大な事故で生き残った人たちがどういう人生歩んできたのかに触れたときに、少しでも自分の人生の中で、一回大きなダメージを受けてしまってもそこが終わりではないと気づいてもらえたら嬉しい。

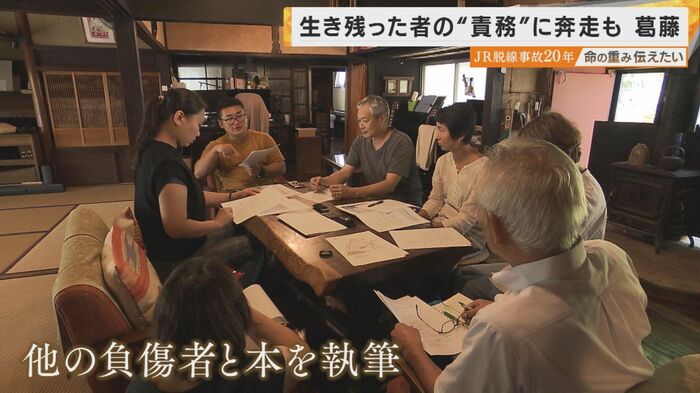

事故を通して得たものが、苦悩を抱える人の力になるかもしれない。小椋さんは、他の負傷者などに声をかけ、それぞれの20年を記した本を執筆することにしたのだ。

■小椋さんにとっての苦悩 “加害企業との関係” 妻は生涯治らない心の病気に

去年11月、本に掲載する対談を収録するため、東京で開かれた講演会。脱線事故の被害者や東日本大震災の遺族など「命」と向き合ってきた当事者たちが登壇した。

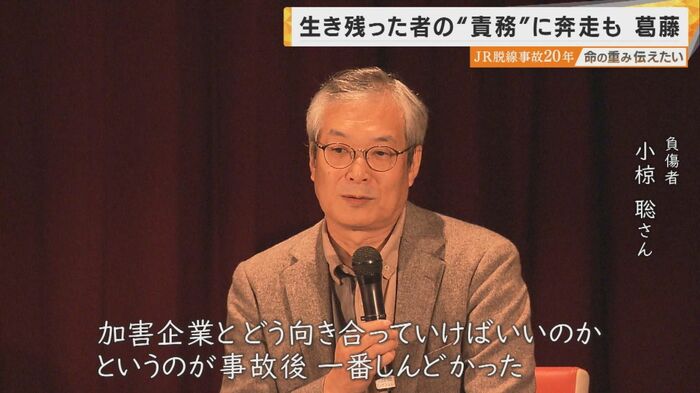

小椋さんにとっての苦悩は “加害企業との関係”でした。事故の後、JR西日本は被害者に不信感を与える不祥事や不誠実な対応を繰り返していたのだ。

小椋さん:(JR西日本は)事故に関心がないんだと思うんです。1年目の時よりも今の方がひどいような気がします。

さらに、事故によって引き起こされた妻の朋子さんの病が追い打ちをかけた。

小椋さん:彼女(妻)が一生涯治らないと言われている心の病気になったときに脱線事故に抑えがたい怒りが湧いた。それと同時に活動を続けてきた選択をした自分が彼女に与えてしまったストレスとか悲しみをどう自分の中で折り合いつけていって、加害企業とどう向き合っていけばいいのかというのが事故後一番しんどかった。

■妻・朋子さんは遺族の悲しみに寄り添うあまり「双極性障害」に

作曲家志望だった小椋さんとオルガン奏者を目指していた朋子さんは、大学時代に知り合い、結婚。朋子さんはいつも笑顔で、周りを明るくしてくれる太陽のような存在だった。

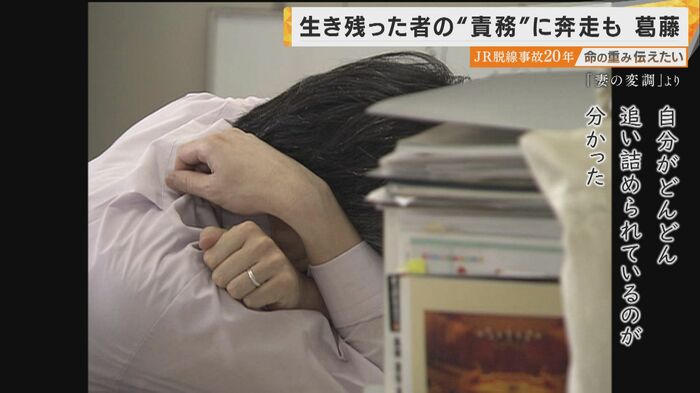

あの日、電車に乗っていなかった朋子さんは、事故に遭った夫の支えになりたいと “最期の乗車位置”を探す取り組みに参加。そこで、遺族の悲しみに寄り添うあまり「双極性障害」という心の病を発症した。

小椋さん:(妻は)表情が無い状態でじっと一日中座っているか寝ているような状態だった。今度、家に帰って布団をめくったときには、妻が冷たくなって死んでいるのではないかと思い、勤務時間が終わったらすぐに帰宅する日々が続いた。自分がどんどん追い詰められているのが分かった。

朋子さん:発生当初は大変なことに巻き込まれたなという思いで半ばパニックだった。しばらくたって乗車位置の活動が始まって、それで私も聡も本当に落ち込んだ。そのあと病を背負うことになって思うように夫を支えられなくなって、自分のことさえもままならなくなっちゃって…

事故に翻弄される夫婦の日常。苦悩の中をさまよう日々に変化が訪れたきっかけは、

これまであまり語られてこなかった“ある人”との出会いだった。

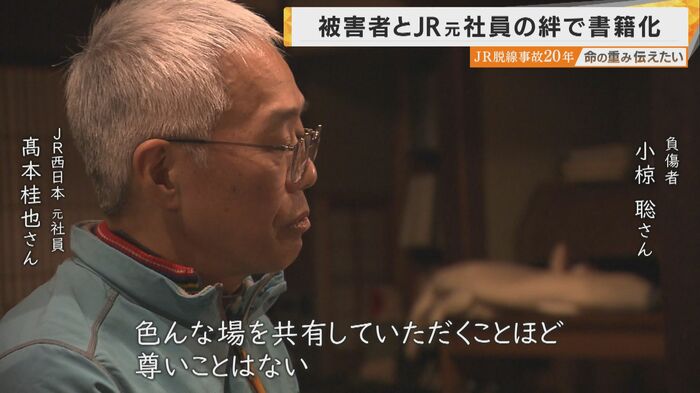

■JR西日本の元社員・高本桂也さんが小椋さんの担当者に

JR西日本の元社員・高本桂也さん。事故の当日は姫路駅で勤務していた。

元JR西日本社員・高本桂也さん:(事故発生時)自分の席に戻るたびに亡くなった方の数がどんどん増えていくので、また大変な事故を起こしてしまった、人を殺してしまった、一体この先どんなことになるんだろうと怖い気持ちになった。

その後、自ら「被害者担当」を志願し、事故から7年目に示談が終わった小椋さんの“担当者”に。そこでのある出来事が、小椋さんの人生とって大きな転換点となったのだ。

小椋さん:わざわざ示談が済んだ人にそんなことする必要ないのに。彼は業務を超えた形で自分の人生の課題として脱線事故に向き合ってこられてる人ではないかと。

■「僕の中では大きな転換点だった」高本さんとの出会い

負傷者の小椋さんの人生の転換点となったのは、JR西日本の担当者・高本さんとの出会いでした。

小椋さんが兵庫県・多可町に引っ越した時のことー

高本さんが、片付けを手伝いたいとやってきたのです。

【小椋さん】「わざわざ示談が済んだ人に対してそんなことする必要もないのに、おそらく43歳フリーランスになって病気の妻を抱えて新天地で次の人生を歩みなおそうという人をどうやったら応援できるかと考えてくださったのが『掃除を手伝う』という、彼なりの表現方法だったんじゃないかと思う。

あれは僕の中では大きな転換点だった。彼は業務を超えた形で自分の人生の課題として事故に向き合ってこられてる人ではないかと。

変わり始めた加害企業への気持ち。それは、朋子さんにとっても同じだった。

朋子さん:それまでの担当者は、悪い人ではなかったけれど会うのがすごく憂鬱だった。『きょう会わないといけないのか』って思っていたんですけど、(高本さんは)私たちのことも考えてくれていて、それを持ち帰って『JRの企業として良くなろうとしてくれているんだろうな』と思わせてくれる。そういう人でした。

■JR西日本を退職したあとも小椋さんと高本さんの関係は続く

高本さん:こんにちは、よろしくお願いします。いつもすみません、お邪魔します」

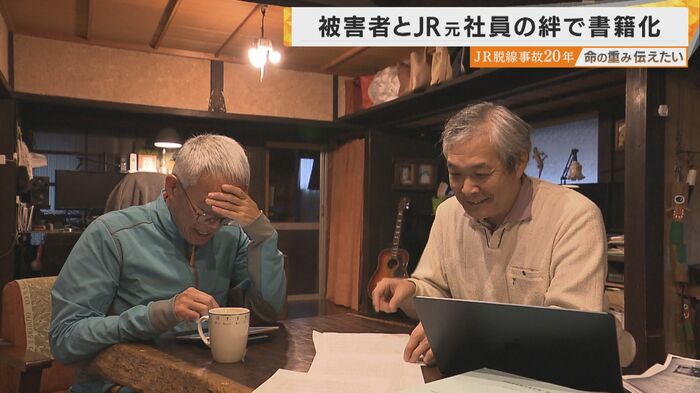

高本さんは去年、JR西日本を退職。“担当者”でなくなった今も、小椋さんとの関係は続いている。

高本さん:構成でなんとなくこんなふうにおっしゃりたいんやなというのは伝わった気はしました。

小椋さん:伝わりました?

本の序章で事故の経緯について書き進めていた小椋さん。高本さんは、何か力になれたらと手伝いにやってきた。

高本さん:比較的短期間に色んな事(事業)に手を出して、レベルの高い成果も出さないといけなかったので色んな所にひずみが生まれた。その蓄積の結果、組織事故が起こる土壌になって、手前で事故もいくつかあったのに、是正できずに福知山線脱線事故に至ったというストーリー?

小椋さん:それだと納得がいく

高本さん:全く通ると思いますし

JRの歩みを正確に記録しておくために、2人は何度も打ち合わせを重ねました。

小椋さん:今日はこんな感じで…

■2人は同い年で事故以外のことも語り合う“相談相手”に

加害企業の「担当者」と「被害者」から始まった2人。実は2人は同い年で、今では脱線事故以外のことも語り合う“相談相手”になっている。

高本さんは小椋さんの家で食事の準備をするほどだが、互いに悩みながら築いてきた関係だった。

高本さん:(事故後)信頼される鉄道会社になっていかないといけないから、そのために被害に遭われた方にしっかり対応することはすごく大事と思っていたから、(最初は)どこか会社が軸だったと思う。

でも色々と行き詰まることがあった時に、いろいろ思い返していると結局(被害者の方と)お会いしていろんなこと教えてもらっている、人生の大事なこととか。

もっと会社のこととか別にして(被害者の方の)人生のこと、気にされていることをもっと考える必要があるのではないかと。

■立場を超えた関係で小椋さんは人生を前に進めるように

一人の“人”として 被害者と、そして事故と向き合った高本さん。立場を超えた関係の中で、小椋さんは、事故に翻弄される日々から自分の人生を前に進めることができるようになった。

小椋さん:この関係をちゃん伝えないとといけないと思う。人ってこういう(加害企業と被害者の)壁を乗り越えられるんだということを伝える意味があると思う。この人がどういう気持ちで向き合ってくれたのかが一番大事な気がする

高本さん:それは私がもともととの立ち位置からは思えないし言えないこと

小椋さん:それはわかるような気がする

高本さん:JR担当者が救いになっているなんて傲慢は絶対に許されないけど、いろんな場を共有していただくことほど尊いことはない。

この関係を本に残したい。小椋さんは高本さんにも執筆をお願いすることにした。

小椋さん:うちも脱線事故から派生して生活が大きく変化したが、おそらく高本さんにも脱線事故に翻弄された人生があったはずだと思う。この脱線事故からどう自分が生きていくのか、角度は違うかもしれないけど、見ている先はおそらく同じものを見ているのではないか。

■およそ1年かけて制作した本が完成 高本さんが小椋さんに綴った思いは

小椋さんの家の前に小さなトラックが止まった。

およそ1年かけて制作した本が完成。小椋さんの自宅に届いた。

小椋さん:ええやん、きれいきれい。本のにおいがする

本のタイトルは「わたしたちはどう生きるのか」。

脱線事故の負傷者など18人の思いが1冊の本になった。

高本さんが綴ったのは、これまで伝えていなかった小椋さんへの思い。

高本さん:被害に遭われた方々の対応を通じて、『生きること』『命』について学びの機会を頂戴しているということに遅まきながらようやく気付いた。きっと私は、小椋さんご夫妻の20年の歩みで培って来られた豊かさを、一番享受した一人なのだと思う。

世の中が安全であってほしいし安心できる世の中であって欲しいということは、小椋さんも僕も共通して強く思っていることなので、それに向けてそれぞれ行動して語り合う同志でありたい、それに値する人間でいたい。

■「自分が一番大切に思っているものが次の日には無くなっているかもしれない」

それぞれの立場で立ち向かった苦悩の先に気づいたことがあった。

小椋さん:僕が脱線事故の中で学んだことは、自分が一番大切に思っているものが次の日には無くなっているかもしれないということです。僕らはたまたま電車に乗っただけなんですが、その中で多くの方が命を失いました。『行ってらっしゃい』と言って送り出した人を『おかえり』と言って出迎えられてあげることは実はとても幸せなことなんです。

あの日から20年。

それは、自分の人生を生きるためにそれぞれが事故と向き合い続けた時間だった。

(関西テレビ「newsランナー」2025年4月25日放送)