暗号資産が取り出せない!

カナダ最大の仮想通貨交換所であるQadrigaCX(クアドリガCX)は、創業者のジェラルド・コットンCEOがインド訪問中に持病を悪化させて死亡、顧客の暗号資産を取り出せなくなってしまったことで、世界中に波紋が広がっている。

すでに「カナダのマウントゴックス」と呼ぶ人も出始めているこの騒動、経緯をまとめると同時に、暗号資産の管理方法についてお伝えする。

36万人超が登録、資産総額150億円

クアドリガCXは、ジェラルド・コットンCEOが創業したカナダの仮想通貨交換所だ。363,000人のユーザーがユーザー登録をしており、そのうち115,000人が取引所のウォレット内に暗号資産を保管しており、その総額は1億8000万カナダドル(約150億円)にのぼる、とされている。

事の経緯

クアドリガCXをめぐっては、以前から訴訟や支払いの遅延などが指摘されていた。そのクアドリガCXにまつわる動きは下記の通りだ。

<2017年>

10月 カナダ帝国商業銀行(CIBC)より数億円の資産を個人口座に流用していることを見咎められ、銀行口座が凍結され、顧客の資産である280万カナダドルが取り出せなくなる

<2018年>

11月27日 ジェラルド・コットンCEOが遺言を残す

12月4日 2017年10月から実施されていた口座凍結が解除される

12月9日 インドにてジェラルド・コットンCEOが死亡

<2019年>

1月2日 遺言でジェラルド氏の妻、ジェニファー・ロバートソンが遺産を相続することに

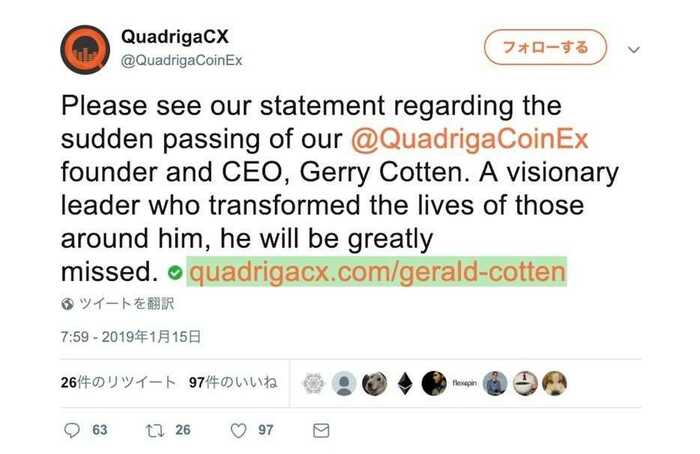

1月14日 QuadricaCX社がCEOの死亡を発表

1月23日に主要株主総会を呼びかけ、25日に実施。

ジェラルド夫人、Thomas Beazley、Jack Martelの3名が事業を引き継ぐことに決定

1月29日 システムのアップデート、という名目でサイト閉鎖

2月1日 ノヴァスコシア州立最高裁判所へ債権者保護手続を申請

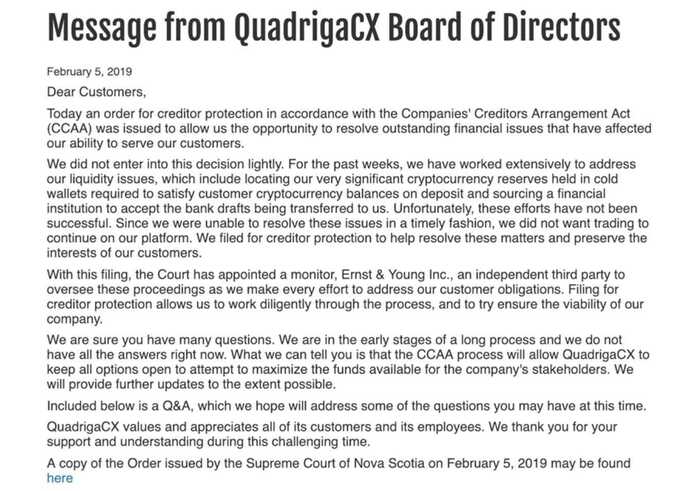

2月5日 CCAA手続き申請を開始。企業が破産を避けるため、EY社を監視役に立てて顧客対応をしていくと発表

暗号資産の管理方法

今回、クアドリガ社では、CEOのジェラルド氏だけが暗号資産の管理を行っていた。彼はインターネットに常時接続されているホットウォレットと、インターネットから隔絶されているコールドウォレットを使い分けており、主にコールドウォレットに暗号資産を保管、必要に応じて彼だけが知っている暗号キーを使ってコールドウォレットからホットウォレットに暗号資産を移行させ、顧客対応をしていたようだ。

(なお、昨年NEM盗難の被害にあったコインチェック社では、コールドウォレットを利用していなかったがために大きな被害を出してしまった。)

標準的なコールドウォレットには、暗号資産を取り出したり、移動したりするために必要な30文字ほどの英数字(秘密鍵)が格納されている。紙に印刷して保存する種類(上記・写真)と、USBでPCに接続して利用する種類とがあり、どのようにコールドウォレットを管理しているのかは会社によって異なる。

大手交換所では、電子カードキーを使ったかなり強固なセキュリティを誇るコールドウォレットを使用する例もあるが、一般人が使うコールドウォレットとしては、USBタイプのものが現在では主流だ。これをPCに接続し、暗証番号を入力(任意の数字8桁の場合が多い)して暗号資産を移動することが多い。

上記に添付したペーパーウオレットは、何の変哲もない紙だが、この1枚をなくしてしまうとこのウォレットに保管されている暗号資産を取り出すことはできなくなるので、重要な紙だ。

たった一人で管理するリスク

このようにホットウォレットとコールドウォレットを組み合わせるのは、暗号資産の管理方法としては標準的な方法だ。交換所によっては、3人が揃わないとウォレットを開くことができないマルチシグウォレットと呼ばれるウォレットを使い、一人だけに資産管理を任せない体制をとっている会社もある。

今回のケースでは、CEOたった一人で暗号資産の管理をしていたこと、その管理情報を誰も知らなかったために資産の取り出しができなくなってしまった。外部の専門家の力を借り、PCとコールドウォレットを解錠しようと試みているとのことなので、PCとコールドウォレット、どちらとも利用できるようになることを祈るのみだ。

もしも彼がプライベートバンクの貸金庫などに、万が一の時に使うために秘密鍵を印刷して保管していたり、ジェラルド夫人が交換所の運営に関わっていたりしたら、150億円もの暗号資産を取り出せないという状況は避けられたかもしれない。

暗号資産の管理については、まだ国ごとはもちろん、国際的な管理のあり方について議論がなされている状況だ。今回の騒動を機に、口座名義人の資産を死後どのように扱うのかについて、議論がなされると考えられる。なお、既存の銀行では口座名義人が亡くなった場合、所定の手続きを踏めば遺族がその資産を受け取ることが可能だ。詳細は一般社団法人 全国銀行協会のHPにある。

【関連記事:「なんでもAI」すべての記事を読む】