全国の小中学生1人に1台端末を配布するGIGAスクール構想。

文科省によると、全国1811の自治体のうち99.6%が、今年度内に配布を完了する予定だ。しかし、8月までに納品済みなのは2.0%にとどまり、年内の配布予定は27.4%。

また、名古屋市など7つの自治体では、今年度中に整備が完了しない可能性があるという。なぜ自治体ごとにこうした「格差」が生まれるのか。

「ポストコロナの学びのニューノーマル」第7回では、全国の自治体の中でいち早く端末整備に乗り出し、いまトップランナーである熊本県熊本市を取材し、「格差」の理由を探った。

(関連記事:学習端末 配備済み自治体は2% GIGAスクール構想)

「復興の担い手」のためICT教育を開始

「これはすごい。ここまで一気に動くとは」

熊本市教育長の遠藤洋路氏は、「99.6%の自治体が年度内に配布予定」の報道を見て、ツイッターにこう投稿した。

「全国の教育委員会が、そして議会が、『端末を入れるより先にやることがある』といった批判を恐れずに端末を入れるということ。これは本当にすごいことです。時代が動いたという実感があります」

2016年の熊本地震を受け、熊本市は小中学校の端末整備に乗り出した。

地震発生後、熊本市では1カ月近く休校し、再開後も校舎が使えなかったり、家が住めなくなったりした。このため多くの子どもたちが、これまで通りの環境で学習できなかった。

こうした中、NTTが子どもたちに端末の無償貸し出しを行った。

子どもたちが喜び、端末を使って主体的に学んでいる姿を見た熊本市は、「熊本がこれから10~20年かけて復興する時の担い手は、今の子どもたちだ」と、ICTを活用した教育に本格的に取り組み始めたのだ。

ICT最下位が3年でトップを目指す

遠藤氏が熊本市教育長に就任したのは2017年。当時の熊本市のICT整備状況は、政令指定都市の中でほぼ最下位であった。

「熊本市は7年くらいICTに予算をかけていなかったので、古い端末しかありませんでした。市長からは3年かけて政令指定都市のトップを目指してやってほしいと言われ、3年で3人に1台端末を配布する計画をつくりました」(遠藤氏)

議会もおおむね好意的な反応で、年間約10億円の予算が割り当てられ、初年度は小中学校のモデル校だけ、翌19年度は市内すべての小学校、そして20年度は、市内すべての中学校でLTE端末を配布することになった。LTE端末であれば、Wi-Fiがなくてもインターネットに接続できる。

しかし、計画当時はまったく想像できなかったことが起こった。それは今年3月の新型コロナウイルスによる一斉休校だ。

コロナを「チャンス」に変えた熊本市

全国の学校が新型コロナウイルスの影響で休校する中、オンライン授業を行う障壁となったのが、すべての家庭に端末やWi-Fiがないことだった。

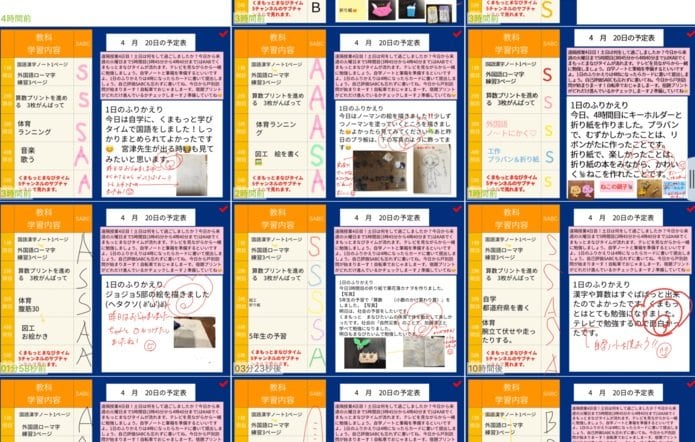

当時、熊本市でも端末はまだ3人に1台で全員に行き渡らない。そこで熊本市は、各家庭に端末の整備状況のアンケート調査を行った。

そして、家に端末が整備されている家庭が3分の2であることを確認すると、熊本市は3分の1の家庭に優先的に配布することを決めた。

「まずは始めることを優先して、学校には完璧でなくていいので、できる範囲でフォローしてくださいと頼みました」(遠藤氏)

端末が子どもたちに行き届いても、問題となるのが授業の内容だ。特に教員が端末を活用し、オンラインで授業を行える技術があるかどうかが大きな問題だ。

しかし熊本市では、2018年に端末整備を始めたのと同時に各学校へICT支援員が訪れ、教員にマンツーマンの研修を行っていた。

「NTTドコモのスタッフらが各学校に10人くらい来て、教員1人1人に手取り足取り教えるので、教員からも『市として本気なんだな』という声が上がりましたね」

熊本市は2021年1月までに1人1台を計画

では、実際に授業では端末をどのように活用しているのだろうか?

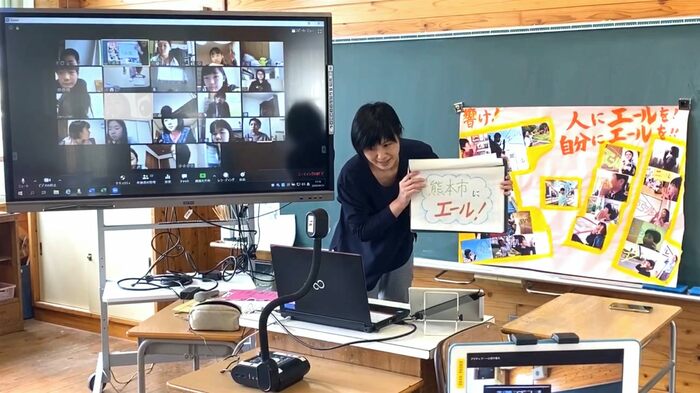

「休校している間は、オンライン授業を双方向にしてくださいと各学校にお願いしました」(遠藤氏)

オンライン授業の導入は、5つのステップに分けられた。第1段階は、文字だけのやりとりで挨拶や健康観察程度。第2段階では画面上で挨拶や健康観察を。その後、先生と子どもで課題のやり取りを行い、最終的には子どもが自ら資料を作って発表するといった具合だ。

なぜ熊本市は双方向にこだわったのか。遠藤氏はその理由を「子どもが主役だから」と語る。

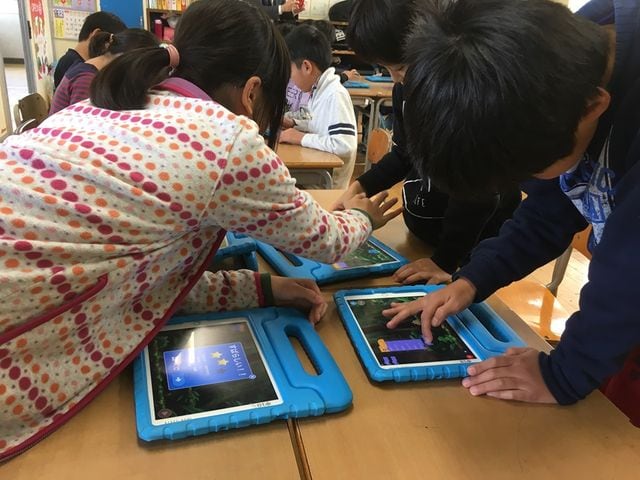

「普段の授業でもそうですが、タブレットは子どもが使い、自分で調べる。つまり授業の主役は、子どもでなければいけないのです」

学校再開後、授業では子どもたちがタブレットを使い、調べものや発表を行っている。一方でオンラインも継続し、病気などで登校できない子ども向けに授業を中継している。

熊本市では、2021年1月までに1人1台の端末配布を目指している。現在、約6万人の小中学生が熊本市にいるが、すでに2万人に配布しており、10月以降に4万台配布する予定だ。

全国の自治体で端末の整備格差が広がっている状況について、遠藤氏はこう語る。

「熊本市だって当初、先生方はこうなると思っていませんでした。市では先生の抵抗感をなくすため、まずタブレットを1人1台配布して、自分のものとして自由に使ってもらいました。端末を使うことが当たり前になれば、すぐにマインドが変わるのではないでしょうか」

ICT教育普及を阻む「過度な公平性」と自主財源の壁

一方で、前述のとおり、自治体によって端末の配布状況は様々だ。中には名古屋市のように今年度末までに端末の納品が完了しない可能性がある自治体もある。こうした「格差」は、いったいなぜ生まれてくるのだろうか?

デジタル教科書を扱う教育ベンチャー「Libry(リブリー)」代表であり、政府に対してエドテック関連の提言も行っている後藤匠氏は「過度な公平性が原因だ」と語る。

「自宅に通信環境を整えていない家庭が数世帯ある中で、学校や自治体がオンライン授業やインターネットを通じた課題配信などを行うと、そのような家庭から『不公平なので、配信を停止してくれ』とクレームが入ることがあるようです」

さらに学校内においても、「公平性」が求められることがある。

「学校内に無線LANを整備していても、教室内の座席によって接続のしやすさが違うと議論になったケースもありました。連絡網でも、メールにアクセスできない家庭が数世帯あるからと、全員電話にしているケースもあります」

さらにICT教育の普及を阻むのが、自治体が自主財源をICT教育に投資する考えがあるかどうかだ。

「今回の端末の調達は大規模な国費での補助があり、1人あたり4.5万円までの端末代は自治体の負担がなく調達ができます。しかし、次回の端末調達時には自主財源で調達をする必要があります。今回、財政負担はなくても、数年後の端末の買い替えのための費用を考えると、腰が重くなってしまう自治体もあるようです」

後藤氏は、数年後の端末買い替えのタイミングで、自主財源で端末調達が可能かどうかによって自治体間の「格差」が生まれることを懸念している。

「過度な公平性」が教育格差を広げる

日本の義務教育は「公平性」を重んじるあまり、それが「過度」となる時がある。まさにICT教育の導入が、その典型的なケースだと言える。

こうして「過度な公平性」を求めるあまり前に進めなくなり、多くの子どもにとって非効率な運用がされる。

後藤氏は「これからの時代はICTの活用を前提として、ケアが必要な家庭には十分なケアをするという考えが必要だ」と語る。

たとえ目の前にいる子どもたちの間では公平に見えても、他の学校や自治体との格差は広がる。さらに言えば、日本と他国の格差も広がっていく。

コロナによって、日本のデジタル化が世界的に遅れていることが顕在化した。ICT教育の早急な普及は、日本が世界に追いつくための「1丁目1番地」だ。

(写真提供:熊本市教育委員会)

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】