日産の内田社長が3月末で退任し、後任にイヴァン・エスピノーサ氏が就任する。

日産は今年度800億円の赤字を見込み、経営改革が急務となっている。

専門家は、「収益の柱となる『売れる車』がないことがブランド力低下の要因であり、抜本的な改革が不可欠」と指摘する。

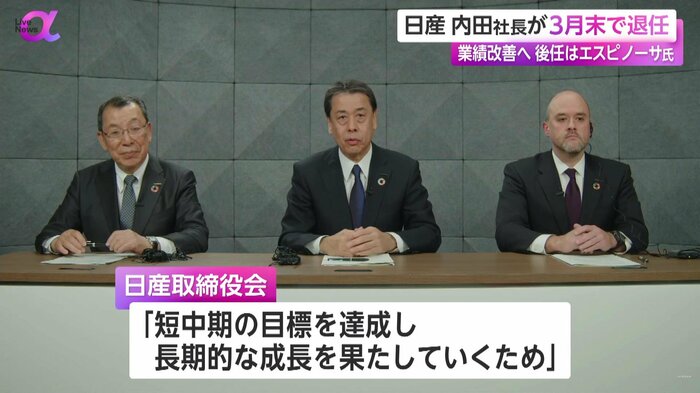

日産・内田社長が3月末で退き新体制に移行

業績の立て直しが急務となっている日産の内田社長が3月末で退任する。

日産自動車・内田誠 社長:

新しい経営体制に移行し、1日も早く再スタートを切ることが、会社にとって最善と私自身も判断しました。

日産自動車は11日に開いた取締役会で、短中期の目標を達成し長期的な成長を果たしていくためとして、3月末で内田誠社長が退任することを決議した。

また副社長など役員4人も退任し、経営体制を刷新する。

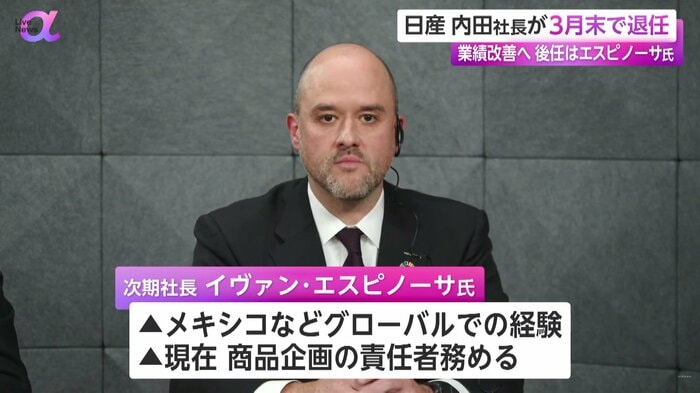

次期社長には、メキシコなどグローバルでの経験を持ち、現在商品企画の責任者を務めるイヴァン・エスピノーサ氏が就任する。

日産は、2024年度の決算で800億円の最終赤字を見込むほか、ホンダとの経営統合に向けた協議が破断になるなど、経営再建を迫られている。

エスピノーサ氏は「この会社に安定性と成長を取り戻していきたい」と述べているが、今後、業績改善に向けどのような経営戦略を示せるか、その手腕が問われることになる。

改革の遅れと収益を生む「売れる車」の不在

「Live News α」では、大阪公立大学客員准教授の馬渕磨理子さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーートップの交代、馬渕さんはどうご覧になりますか?

大阪公立大学客員准教授・馬渕磨理子さん:

ホンダとの経営統合が破断になった際に、課題となっていたのが、日産の改革のスピードの遅さです。

今回、商品企画を担ってきたエスピノーサ氏を社長に起用した背景には、経営改革を進めて、「売れる車」を作って業績低迷から脱却したいという狙いがあります。

堤キャスター:

ーー今取り組まなければならない経営上の課題には、どのようなものがあるのでしょうか?

大阪公立大学客員准教授・馬渕磨理子さん:

何より「売れる車がない」、「稼げる車がない」、これが問題になっています。収益の核となる強みがある商品がなく、ブランド力を失っている状態です。これは、日産にとって悪夢の再来でもあります。

値引き依存からの脱却と抜本改革が不可欠

堤キャスター:

ーーその「悪夢の再来」、具体的には?

大阪公立大学客員准教授・馬渕磨理子さん:

1999年に日産が経営危機に陥った時に、値引きによってシェアを確保しようとした結果、「稼ぐ力」が急速に悪化しました。手元に資金がないため、新車開発への投資が滞ってしまい、ハイブリッド車の投入にも出遅れてしまいました。

今もそうです。日産はいち早くEV(電気自動車)に注力しましたが、EV市場の拡大にブレーキがかかる中、世界で売れるハイブリッド車がないため、足元で利益の減少が進んでいるのに値引き販売をして、台数を稼いでいるという状況です。

堤キャスター:

ーー経営の立て直しを図るためには、どういったことがポイントになるのでしょうか?

大阪公立大学客員准教授・馬渕磨理子さん:

今回のトップ交代によって破談となっているホンダとの協議が再び行われるという報道も出ています。ただ、協議の進展を期待するには、抜本的な改革を進めることが条件になります。

例えば、日産は年間約500万台の生産体制を整えているといわれていますが、実際に売れているのは年間約330万台強です。

厳しい経営判断を求められますが、そこを避けていては、ホンダだけでなく、どの企業とも歩みを共にするのは難しいように思います。

堤キャスター:

日本を代表する自動車メーカーが新たな経営体制を発表しました。

車づくりは日本を支える重要な産業の1つです。

新しい時代をリードする車が生まれることを期待したいです。

(「Live News α」3月11日放送分より)