何らかの理由で学校に行けない「不登校」の状態にある小中学生は年々増加し、2023年度は全国で34万人を超えた。こうした中にあって、ここ数年、不登校の児童が確認されていない小学校が秋田市にある。教育の研究者がこの学校を訪れ授業を視察した。不登校を出さないヒントは得られたのだろうか。

不登校の小中学生 過去最多

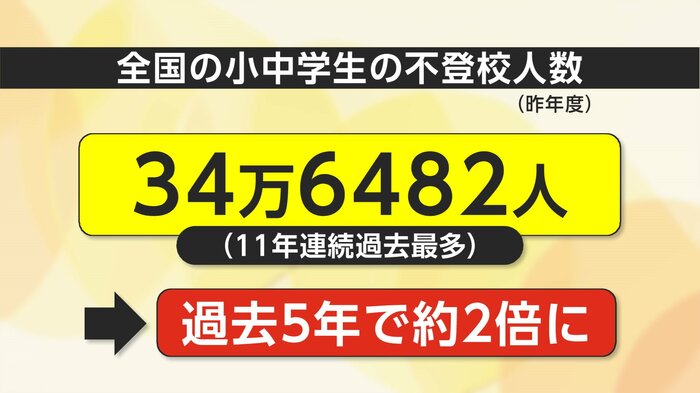

文部科学省のまとめによると、2023年度に全国の小中学校で30日以上欠席した不登校の状態にある児童生徒は34万6482人で、11年連続で過去最多を更新した。

過去5年で約2倍に膨らんでいる。

秋田県内でも2023年度は1947人と過去最多となった。新型コロナウイルスの感染拡大で学校が長期の休校措置を強いられ、子どもたちの生活リズムが乱れたことなどが大きく影響していると見られているが、今や誰がいつ不登校になってもおかしくない状況だ。

文科省元調査官“不登校ゼロ”の学校視察

秋田市にある浜田小学校は、全校児童49人の小規模校。学区はなく、様々な地域の子どもが通っているのが特徴だ。

浜田小学校ではここ数年、不登校の状態にある児童は確認されていない。

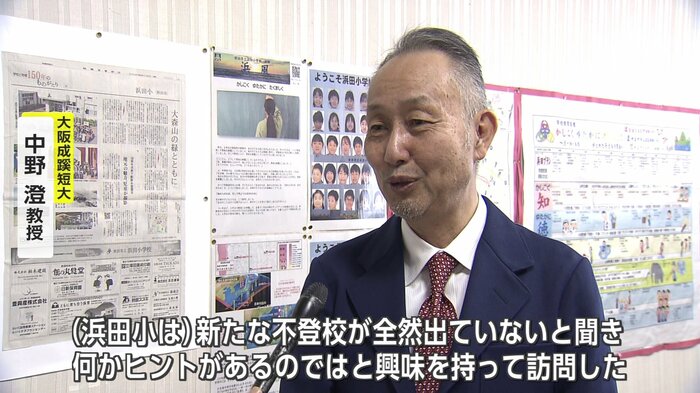

「その要因は何か」を探ろうと、文部科学省の元調査官で、現在は大阪の短期大学で不登校の問題などを研究する中野澄さんが学校を訪れ、1~6年生までの授業を視察した。

大阪成蹊短期大学・中野澄教授:

全国で年々不登校が増えている。これは全国的な傾向。浜田小は新たな不登校が全然出ていないと聞いて、何かヒントがあるではないかと興味を持って訪問させてもらった。

様々なイベントが学びの場に

浜田小学校は、季節ごとに地域の企業などと協力して様々なイベントを開いている。

映像制作会社のアドバイスを受けながら児童が主体となって短編映画を製作したり、近隣の動物園と協力して命の大切さを学ぶ教室を開いたりと、教室での授業だけでなく、様々な形のイベントが学びの場につながっている。

中野教授は、人数の少ない児童がイベントに参加することで一人一人の“当事者意識”が育まれ、学校生活を楽しめているのではないかと話す。

大阪成蹊短期大学・中野澄教授:

おそらくイベントはいろいろな学校でやっている。ただ、少人数なだけに自分が活躍する場がたくさんあって、おそらく先生方がそこを意識していろいろな企画をされているような気がする。「この学校を支えているのは自分たちなんだ」という誇りのようなものを、いろいろなところで工夫して活躍の気持ちをつくりながら育てられているのではないか。

“この学校でしかできないこと”を

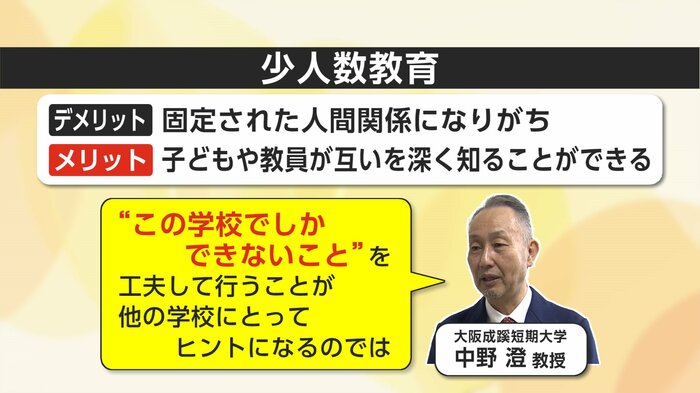

中野教授は、少人数の教育のデメリットとして「固定した人間関係などになりがちな部分がある」ことを挙げている。しかし、それは逆に「子どもや教員がお互いを深く知ることができる」というメリットでもある。

浜田小学校のような「この学校でしかできないこと」を工夫して行っていくことが、他の学校にとってもヒントになるのではないかと、中野教授は話す。

少子化が進み、少人数の学級も増えている秋田の教育現場での取り組みに、次の時代に向けたヒントが隠されているのかもしれない。

(秋田テレビ)