東海テレビニュースONEでは、シリーズで「SNSな人々」をお伝えします。いまや“社会そのもの”といっていいほど私達をとりまいているSNS。そんな時代を「うまく生きる」ヒントをさまざまな人の声から探ります。

警察庁の最近の調査で、闇バイトに応募して保護された事例の7割が若者で、多くが「SNS」をきっかけにしていることがわかった。SNSを悪用した犯罪を未然に防ごうと、リテラシー教育を進めるため、質の高いゲームを開発するなど、スタートアップ企業も活発に動き出している。

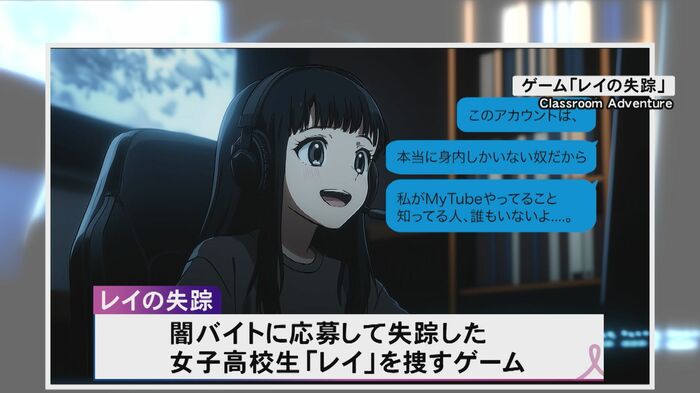

■闇バイトに巻き込まれる手口や対策を学ぶゲーム『レイの失踪』

2025年2月20日、私たちが訪れたのは、愛知県岡崎市の岡崎城西(じょうせい)高校。授業でタブレットを操作する生徒たちが取り組んでいたのは、闇バイトの手口や対策を学ぶことができるゲーム型の教材「レイの失踪」だ。

闇バイトに応募し、失踪した女子高校生「レイ」を探すゲームで、友人として彼女のゲーム上のSNSアカウントに入ることで、犯行グループとどのようなやり取りをしていたかを追体験し、心理状態を学ぶ。

ゲームは、失踪したレイが発信していたSNSアカウントのパスワードを探すことから始まる。レイの投稿などをヒントに謎解きをしてログインし、SNSのやり取りをたどると…。

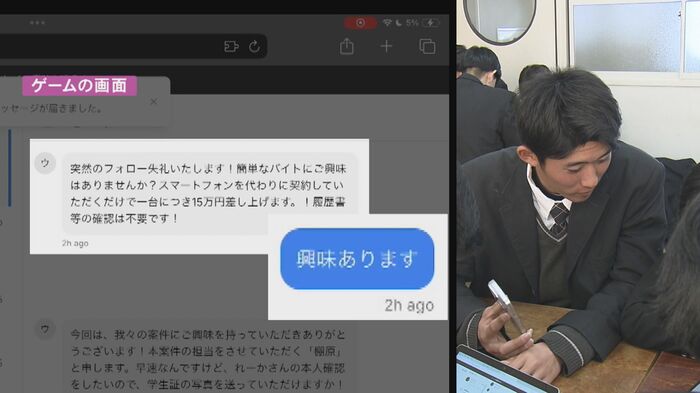

岡崎城西高校の男子生徒:(DM画面を読み上げる)

「突然のフォロー失礼します。簡単なバイトに興味ありませんか?スマートフォンを代わりに契約していただくだけで、1台につき15万差し上げます。履歴書等の確認は不要です」(レイが)「興味あります!」って送っちゃってるもんね、なるほどね。

ゲームでは、レイが学生証の写真を送り、闇バイトの指示役が「学生証を持ったまま自撮りを送る」よう巧みに指示。

岡崎城西高校の男子生徒:

学生証送っちゃってるよ、全部住所とか送っちゃってるよ。

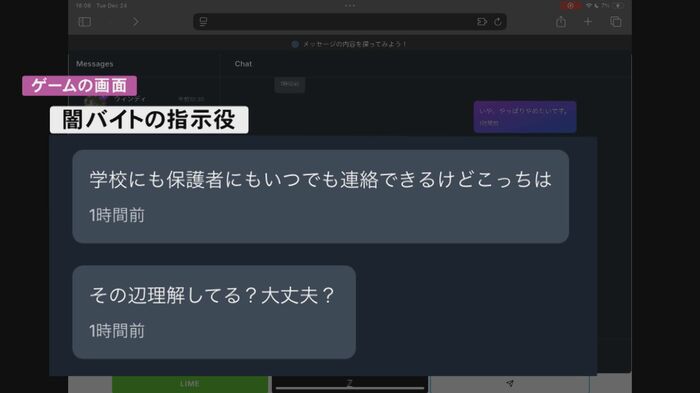

レイが個人情報を提供していたことを発見。ここでレイが「やっぱりやめたい」と意思表示したが…。

レイ:

やっぱりやめたいです。

闇バイトの指示役:

ここまで来て?wもう個人情報全部送っちゃってること理解してるよね。学校にも保護者にもいつでも連絡できるけどこっちは。その辺、理解してる?大丈夫?

岡崎城西高校の男子生徒:

「やっぱやめよっかな」って言ったのに…。それを引き受けない、怖すぎる。

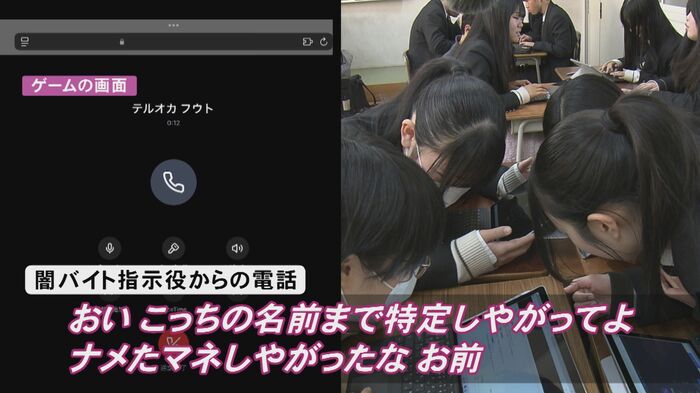

その後、指示役の男を突き止めると、脅しの電話がかかってきた。

闇バイトの指示役からの電話:

おい、こっちの名前まで特定しやがってよ、おい。ナメたマネしやがったな、お前。ふざけんなお前、許さねぇからな。本当の犯人お前の近くにいるからな。

岡崎城西高校の女子生徒:

こわ~い。めちゃめちゃ怒ってるよ。

岡崎城西高校の男子生徒B:

自分も旧ツイッターだったり、そういうアプリに入っているのでちょっとでも気を抜いたら闇バイトとかに手を染めちゃうのかなって思って、ちょっと怖くなりました。

岡崎城西高校の男子生徒C:

本当に自分自身のことなんだなっていう。本当にあり得る、 “自分にもありえること”なんだなって。

身近な「SNS」が入口となる「闇バイト」。実際に彼らと同じ高校生が「SNS」などをきっかけに犯罪に巻き込まれるケースは後を絶たない。

■響かないリテラシー教育…ゲーム開発会社の代表「授業が楽しくなかった」

2025年2月、ミャンマーとタイの国境付近で愛知県に住む16歳の男子高校生が保護された。犯罪拠点で特殊詐欺の「かけ子」をさせられていたとみられ、きっかけはインターネットで知り合った人物からの勧誘だった。

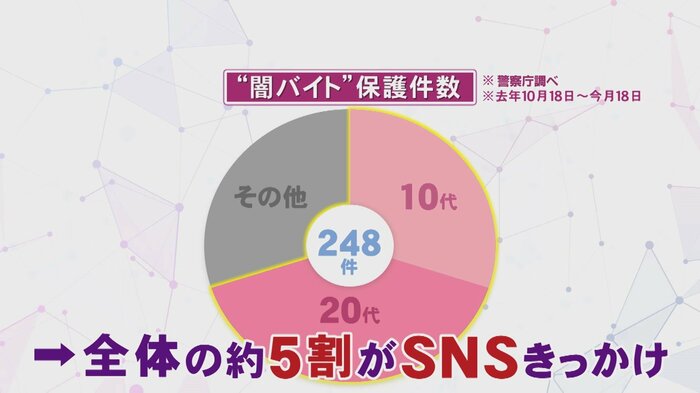

警察庁によると、闇バイトに応募し保護された事例は2月中旬までの4カ月で248件にのぼり、このうち実に7割を、10代から20代の若者が占めている。また、全体の5割のきっかけは、「SNS」だった。

若者への「情報リテラシー」教育の重要性が増す中、『レイの失踪』は、2024年12月にリリースされ、すでに全国50の学校で採用が決まっている。

「レイの失踪」を開発したスタートアップ企業「Classroom Adventure」の代表、今井善太郎さん(23)は慶応大学の現役学生だ。

会社の中心メンバーは5人で、全員現役の大学生だ。ある共通の“問題意識”が、「起業」につながったという。

Classroom Adventureの代表 今井善太郎さん:

学校(の授業)があんまり楽しくなかったっていうきっかけがあって、その中でも情報リテラシーとかが面白くなかったよねみたいな話で。1年に1回くらいそういう「SNSの使い方を学びましょう」みたいな授業はあるんですけど「お前らにSNSは早い」とか「闇バイトやったら捕まるからやるなよ」とか言って、体育館で寒いし聞いてない…みたいな。

大切なはずの「情報リテラシー」教育が今の時代、ただの座学では響かない。そこで、知識を「楽しみながら」身につけてもらおうと開発したのが「レイの失踪」だ。

Classroom Adventureの代表 今井善太郎さん:

インターネットとかSNSとか、先生方もキャッチアップするのが難しいトピックなので、大きな学びの枠組みを決める学習指導要領っていうのがあるんですけれど、それって10年に1回とかしか改訂されないので、闇バイトとかを埋め込むにはなかなかスピード感が足らないというのと、今、情報リテラシーの教育みたいなところで言うと、僕らが一番新しくて楽しいものを作れてるんじゃないかなと思っています。

■相談件数は3年間で7倍に…AIで“デジタル性被害”を止めるアプリ「beME」

SNSを悪用した犯罪は、闇バイトだけではない。わいせつな動画や画像が掲載されたネットサイト。盗撮やいわゆる「リベンジポルノ」など、一度ネットの世界に出てしまうとSNSを介して、転載、拡散され続ける恐れがある。

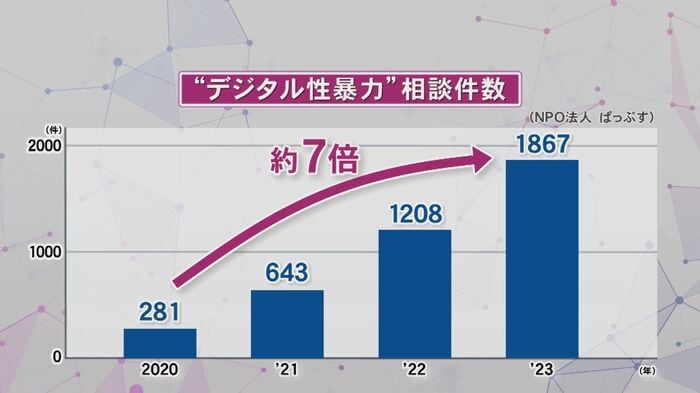

内閣府の調査では「リベンジポルノ」の相談件数は、ここ数年増加の一途を辿っている。被害者支援に取り組むNPO法人によると、盗撮やわいせつ画像を脅しに使って金銭を要求する「セクストーション」なども含む相談件数は、2020年は281件だったが2023年には1867件となり、この3年間で7倍弱に膨れ上がっているという。

創業6年目のスタートアップ企業「ライツテック」の代表、佐々木栄和(しげまさ)さんは、AIを活用し、こうした問題に対処するアプリを開発した。

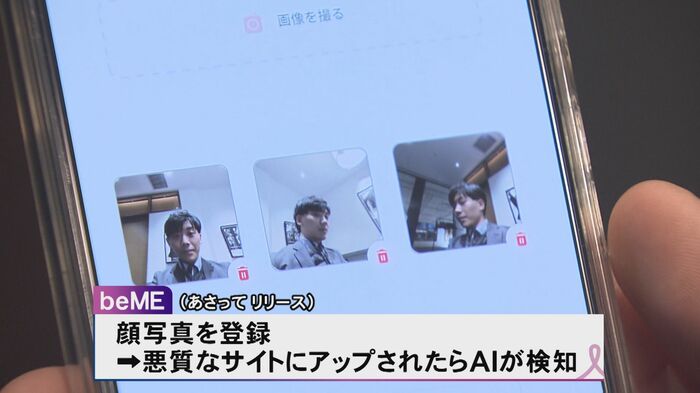

2025年2月28日にリリースされたスマホアプリ「beME」(ビーミー)は、顔写真を登録すると、悪質なサイト上に自分の動画や画像がアップされたとき、AIが見つけて知らせてくれる。

AIによる画像マッチング技術は特許を取得していて、弁護士とも連携し、その後の削除支援まで行う。

ライツテックの代表 佐々木栄和さん:

こんなに社会問題になっているのに、誰もソリューションを開発できていないと。つまり誰もやってないっていうところにチャレンジするっていう。(SNS犯罪との戦いは)“いたちごっこ”だと思っています。なので、最終的には自分で自分の身を守らなければいけないっていう時代になってきてる中で、そこにソリューションを提供したいと。

SNSを巡る性暴力の問題に最先端技術を。スタートアップの挑戦だ。

■次のプランは「発信の危険性」…スタートアップの代表が考えるSNSとの向き合い

闇バイト追体験ゲーム「レイの失踪」を開発した今井さんたちはすでに、次の教材となるゲームのプランについて、議論をしていた。

新たなゲームでは、SNSでの「情報発信の危険性」に焦点を当てることにしている。

日々形を変えるSNSを悪用した犯罪に、スタートアップという立場で向き合う。

Classroom Adventureの代表 今井善太郎さん:

今までの文脈だと、SNSは危ないから使うなみたいなものが多かったんですけど、現実的にSNSを使わずに生きていくっていうことなかなか難しいと思うんですよね。なんですけど実際に危険があるのも事実で、どうやって上手に使えるかとか、どうやって楽しみながら危険性を知っていくかっていうのが今すごく求められていることだと思っています。

2025年2月26日放送

(東海テレビ)