「福岡市では学校給食を無償化します。2学期からスタートしたいと思っています。給食費5千円なので、月々5千円、いわゆる手取りがアップすると同じ効果が子育て世帯には期待できる」(高島宗一郎・福岡市長 記者会見 2月14日)。

学校給食 完全無償化に44億円

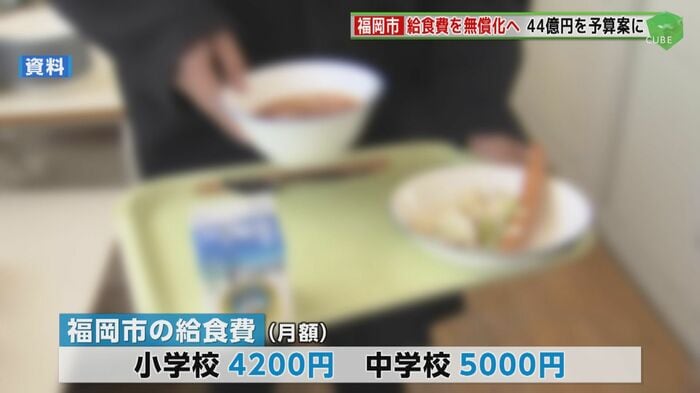

福岡市は、子育て支援の一環として市立の小・中・特別支援学校の給食費を完全無償化すると発表した。福岡市では、保護者が負担している給食費は月額で小学校が4200円、中学校で5千円となっている。福岡市はこの負担分を新年度の2学期から無償化するとして当初予算案に約44億円を盛り込んだ。

この取り組みに保護者からは「給食費で、ひと月1万5千円くらい。うちの子どもたちは、給食が好きで、おかわりする方なので、ちょっと恐縮な感じがするが、助かる」(小5・中1・中3の子どもを持つ保護者)、「とても助かります。嬉しいです。そのお金を塾代に充てたい」(小3・中2・高2の子どもを持つ保護者)などと歓迎の声が上がっている。

一方で、子どもたちからは「もうちょっと量が増えたらいい」(6年生)、「給食はおいしい。だけど量が少なくて、たまたま隣のクラスが余ったりしたら、分けてもらって食べている」(5年生)など、育ち盛り、食べ盛りの子どもたちからは「足りない」という声も上がっている。

「おいしいけれど量は足りない」

福岡市内の小学校に通う6年生の翔くん。午後3時半過ぎに帰宅すると手洗いを済ませ、すぐにテーブル上のおにぎりを頬張る。帰宅後、母親が用意した軽食を食べるのが日課だ。学校では給食を食べているが「量があんまりなくて、あんまり満足感がない。もうちょっとご飯がとかが増えてくれたら午後も元気に過ごせる」と話す翔くん。母親も「帰ったら必ず何かある?から始まるので、おにぎりとかパンとかを食べて、習い事に行っている。給食だけでは、3~4時まで持たないんでしょうね」と話す。

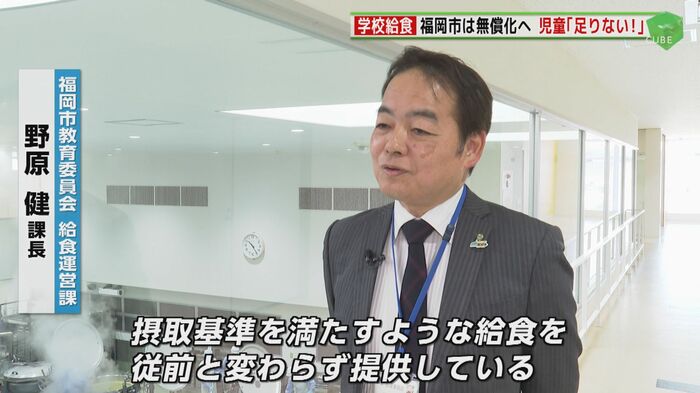

「量が足りない」という子どもたちの声。実態はどうなっているのか。福岡市教育委員会の給食運営課の野原健課長は「保護者から頂いている食材費に福岡市の方でプラスして、物価高騰分ということで、きちんと予算を公費で積んで、食材を購入して、きちっと摂取基準を満たすような給食を従前と変わらず提供しております」と話す。

福岡市は「栄養教諭」と呼ばれる専門の職員が、国の示した栄養価などの指標から作成した市独自の基準をもとに学校給食の献立を設定している。

野原健課長は「給食を配膳した後に、標準量が多すぎる子どもは、一度、食缶に戻してもらい、足りない子どもには増量する。子どもたちに自ら考える力を付けながら、それぞれに合った量を提供するような指導をしております」と食育の大切さを強調する。

襲う物価高 頭を抱える職員

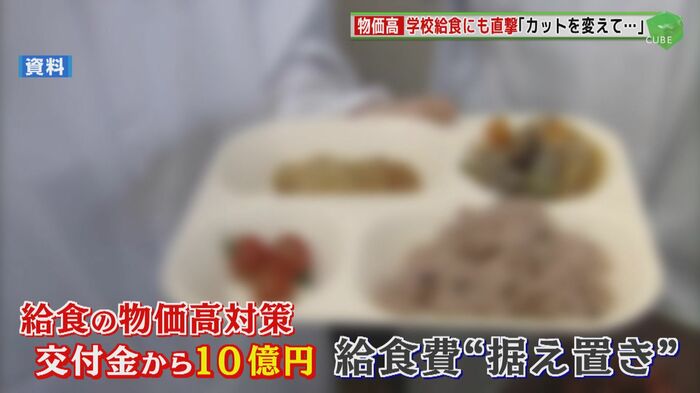

また、市は昨今の物価高に対応するため今年度、国の交付金から約10億円を追加し、給食費を据え置いている。2025年は米不足に伴い年度の途中で米飯の価格が15%ほど上がったが、その増加分は公費で賄っている。

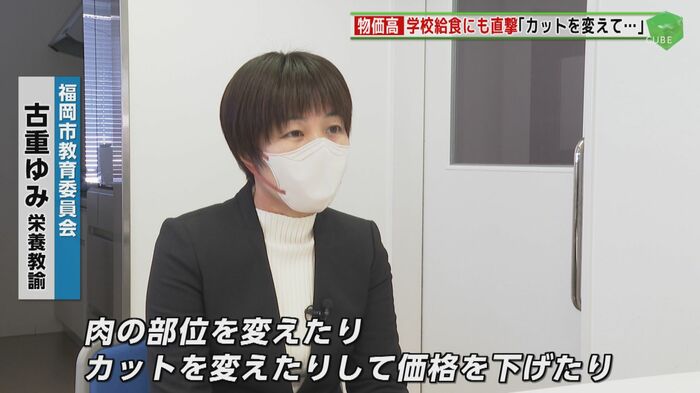

ただ、物価高は食材全般に及んでいるため、増額しても厳しく、献立を作る職員は頭を抱えている。福岡市教育委員会の栄養教諭、古重ゆみ教諭は「肉の部位を変えたり、カットを変えたりして、価格を下げたり価格の高い食材を少し減量して、その分、安い食材を増量することで栄養価が満たせるよう調整しています」と現状を話す。

お弁当持参家庭には現金支給も

福岡・大野城市の中学校では、昼食を「家からの弁当」と「学校で購入するパン」そして「ランチ給食」から選べるようになっていて、新年度の2学期からランチ給食を無償化する方針だが、ランチ給食を選択していない家庭の取り扱いに注目が集まっている。弁当持参の家庭、パンを学校で購入している家庭、長期ではないランチを注文している家庭にも、市は給食食材費相当分の支給をするのだという。無償化するだけでなく、弁当を持参した生徒には給食の食材費分の現金を支給することを検討しているのだ。

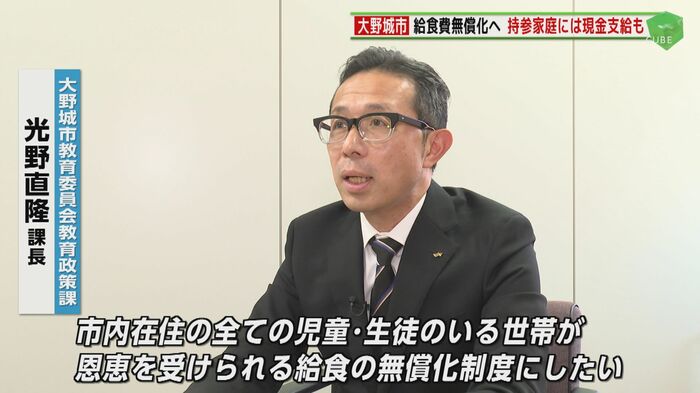

大野城市教育委員会教育政策課の光野直隆課長は「市内在住の全ての児童、生徒のいる世帯が恩恵を受けられるような給食の無償化制度にしたい。平等に公平にという観点からするとそういう制度設計になるのかなと考えております」と話す。

石破茂首相は、給食費の無償化について、まずは小学校を念頭に2026年度以降「できるだけ早く制度化を目指したい」としている。止まらない物価高騰のなか、学校給食の質を維持することはできるのか、そして子どもたちの健康をどう守るのか。丁寧な議論が求められている。

(テレビ西日本)