日本の歴史を変えるかもしれない大発見が、高知県南国市で起こった。弥生時代の土器に刻まれた文字が、日本最古級の文章である可能性が浮上したのである。

「何」「不」の文字が刻まれた謎の土器

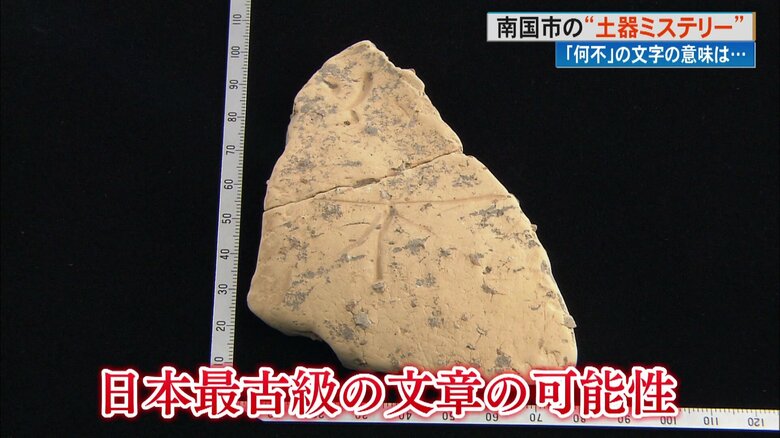

高知県立埋蔵文化財センターに保存されている、漢字が刻まれた可能性のある土器。

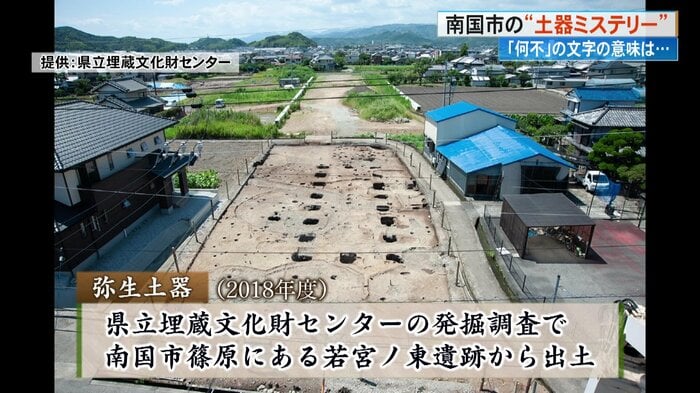

この土器の破片は、弥生時代後期から古墳時代初めごろのものとされている。大きさは10センチ程度で、つぼの一部と考えられている。2018年度に行われた発掘調査で、南国市篠原にある若宮ノ東遺跡から出土した。

土を洗い流している際に、複数の線があることに気づいた調査員たち。

国立歴史民俗博物館の平川南元館長に鑑定を依頼したところ、2024年9月に驚きの結果が明らかになった。

日本最古級の文章の可能性

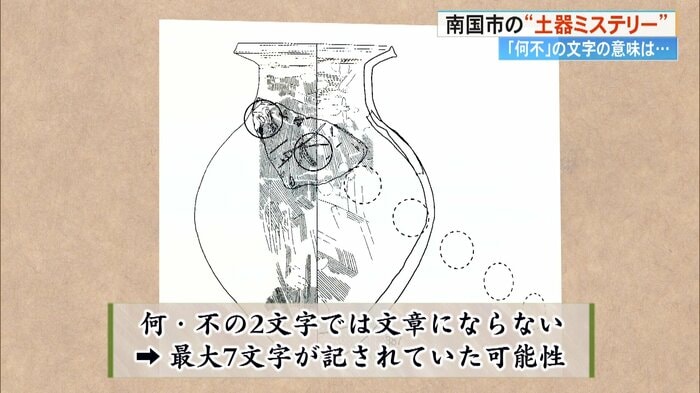

土器の表面には、漢字2文字が刻まれていた。上が「何」で、下が「不」である。

「何」の字は一部が欠けており、現代の漢字とは形が異なっている。ヘラのような工具を使って「とめ」や「はらい」を意識して書かれたと見られる。

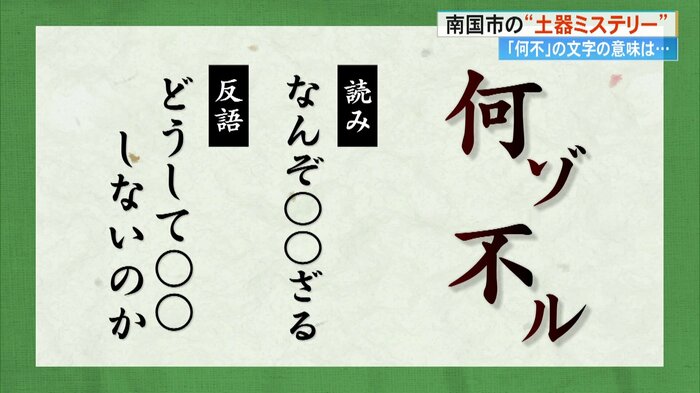

これらの文字は「なんぞ~ざる」と読む、いわゆる漢文の反語表現だと考えられている。「どうして〇〇しないのか」という意味を持つ。ただし、「何」と「不」の2文字だけでは文章として成立しない。つぼの大きさなどから推測すると、最大で7文字が記されていた可能性がある。

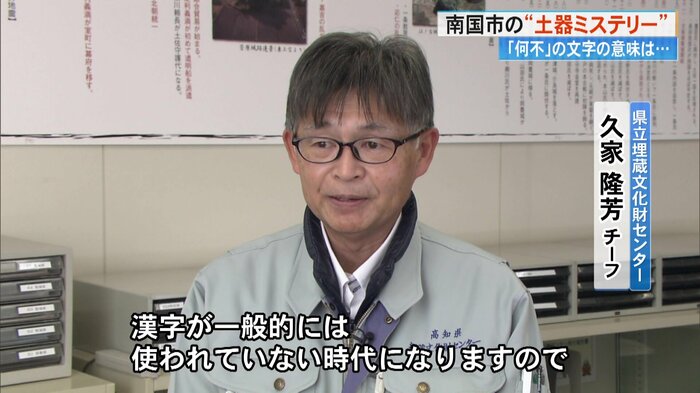

県立埋蔵文化財センターの久家隆芳チーフは、この発見の重要性を強調する。

県立埋蔵文化財センター 久家隆芳チーフ:

大変驚きましたね。漢字が一般的には使われていない時代になりますので、大変珍しい史料になるかなと思います。

日本列島内で複数の文字を使って文章を記したとされるのは5世紀以降である。このことから、この土器の破片は日本最古級の文章である可能性を秘めている。

渡来人が高知で土器を作った?

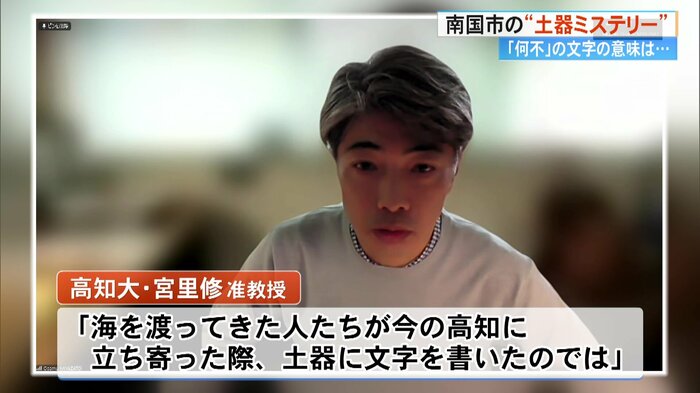

高知大学の宮里修准教授は、この土器の謎について興味深い見解を示している。

高知大学 宮里修准教授:

焼く前に書いているので、土器を作っている現場で文字を書く人(渡来人)がいて刻んでもらった。粘土って(土地土地で)色とか混ざっているものが違う。地元のものに似てるという話なので、近くでとった粘土ということになると、高知で土器を作ったということになる。

宮里准教授は、朝鮮半島などから海を渡ってきた人々が、今の高知に立ち寄った際に土器に文字を書いたのではないかと推測している。

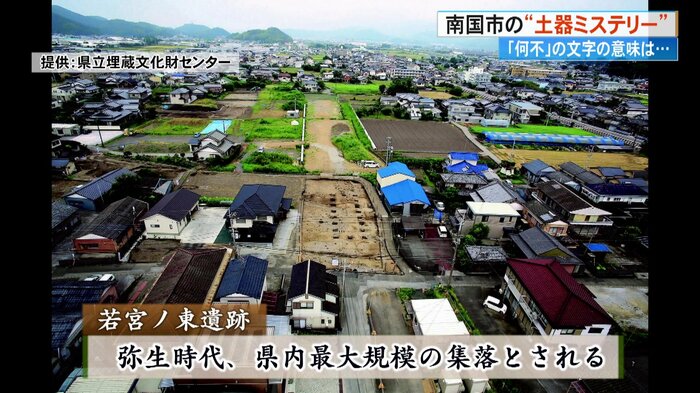

若宮ノ東遺跡の謎に迫る

この土器が出土した若宮ノ東遺跡は、弥生時代の高知県内最大規模の集落だったと言われている。この遺跡から文字入りの土器が発見されたことは、当時の南国市周辺が文化的にも先進的な地域であった可能性を示している。

県立埋蔵文化財センターの久家チーフは、この発見が今後の研究に与える影響について「漢字文化の浸透や導入、そういう研究が進展する一つのきっかけになったらいいなと思っています」と期待を寄せている。

この土器の発見は、高知県の古代史だけでなく、日本全体の文字文化の起源に関する研究にも大きな影響を与える可能性がある。地域の歴史愛好家や考古学ファンにとっても、非常に興味深い話題となっている。

土器の展示情報

この貴重な土器は、県立埋蔵文化財センターで2月7日から28日まで展示される(土曜日は休館)。

(高知さんさんテレビ)