AI=人工知能を活用した省力化、見える化が海の仕事にも広がっている。人手不足や資金繰りなど養殖業の課題解決に導入されたAI。大きな期待が寄せられる「スマート養殖」への取り組みを取材した。

人と時間を要する魚の計測に「AI」活用

橘湾に浮かぶいけすで養殖されているのは、長崎市のブランド魚「戸石ゆうこうシマアジ」だ。

体長や重さをチェックするため10匹ほどを網ですくう。魚の成長を管理する上で欠かせない作業だが人手や時間がかかる上、商品である魚にとっても大きな負担となる。

昌陽水産・村川太一さん:

業者にとっても魚にとってもダメージ。(触ると)人間だとやけどみたいな感じになる。

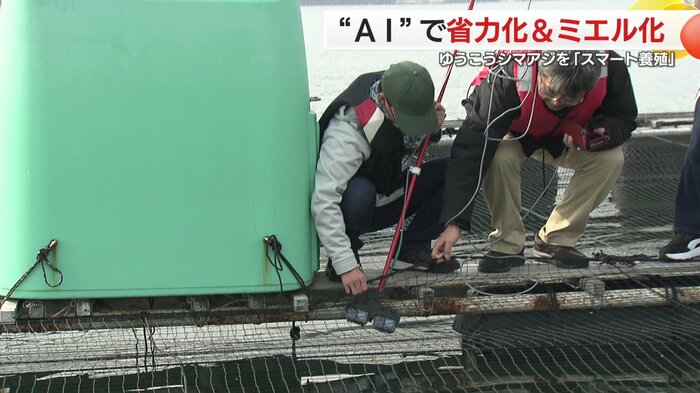

この作業を人の手ではなく、人工知能=AIを使い、魚にじかに触れることなく、計測ができるシステムが開発されている。長崎市に事業所を置くシステム開発会社「CAC」は地元の養殖業者や大学などと連携して、2023年3月から実証実験を重ねてきた。計測には2台の小型カメラを使う。

データ解析など技術面を担当するコンサルタント会社・青木義充社長:

2つあるカメラは目と同じ仕組みで、左と右で立体的に見られるようになっている。カメラからどの距離に魚がいるか、2つのカメラで撮影することで、1メートル先に何十cmの魚がいるかというのを認識することができる。

実証実験で計測の正確性向上へ

この日は実際にカメラをいけすに沈めて魚を撮影する。画像はスマートフォンで確認でき、後日AIに解析させることで魚の大きさや重さがわかるという。実験ではAIが導き出した数値にどれぐらい誤差があるのかを調べ、正確性をあげていく。

AIによる画像認識で出した計測値と実際に計測した数値を比較しているが、2025年2月の段階ではその誤差はほとんどないほどにまで近づいていて、実用化も近いという。

しかし海の中は刻々と状況が変わるため、担当者は画像の認識が難しくなることもあると話す。

データ解析など技術面を担当するコンサルタント会社・青木義充社長:

(海水が濁って)魚と海の背景の色が混ざると魚を認識しづらくなる。天気・水の透明度でかなり違う。画像から魚を認識するときに、パターンとしてこういう時はこんな魚だよね、と知識を蓄えていって認識の率を上げていく、トレーニングしていくことで、ある程度は改良は可能だと思っている。

「スマート養殖」のさらなる活用策

手軽に養殖魚の管理ができるこのシステムは、スマートフォンのアプリとして2025年内に実用化し、2026年にはサービスとしてスタートさせる予定だ。

AIを活用したこの「スマート養殖」で養殖魚の資産としての価値を正確につかめるようになるため、養殖事業者の課題解決につながることが期待される。

CAC・地方創生事業特任担当 北牧利朗さん:

養殖業は資金調達が困難。システムの会社として金融に強い、ここをもう少し生かせないか。養殖事業者としての育て方、ノウハウ、財務的なもの、しっかり見せていくようなことをしないと銀行は安心しない。我々の仕組みを使えば、資金調達もっとできるようになると思うので、意欲のある事業者さんの事業拡大の力になれば。

システムを開発した「CAC」は2025年1月、新たに会社を立ち上げ、5月にはAIを活用した養殖事業に乗り出す。橘湾で始まる新たなビジネスモデルに関係者の熱い視線が注がれている。

(テレビ長崎)