静岡・吉田町に、兵庫県の「神戸」と同じ漢字ながら、「かんど」と読む場所がある。なぜこのような読み方になったのか、その由来を探ると隣町への気遣いから名前が変遷してきたことがわかった。

吉田町の神戸は「かんど」

吉田町立自彊小学校の近くで、地名の手がかりを探す調査を始めた。住宅街を歩いていくと、兵庫県神戸市と同じ漢字の「神戸」と書かれた交通標識が目に入る。

しかし、その読み方は「こうべ」ではなく「かんど」。

交差点の標識だけではなく、バス停にも「神戸」の文字があった。

テレビ静岡・光田有志アナウンサー:

この静鉄のバス停、遠州神戸(えんしゅうかんど)と書いてあります。静鉄のバス停になるくらいだから、結構定着した地名なんですかね

東名・吉田ICから南側の一帯の住所表記が「吉田町神戸(かんど)」で、西は牧之原市、北は島田市に接している。

かつては鉄道の駅名も「遠州神戸」

さらに調査を進めると、古い駅名標のような看板が見つかった。駅名はバス停と同じ「遠州神戸(えんしゅうかんど)」。これは1970年まで運行していた「静岡鉄道駿遠線」の駅跡を示すものだった。

静岡鉄道駿遠線は藤枝市から御前崎市を経由し、袋井市までを結んでいた。

吉田町北部の神戸は、島田市と牧之原市という2つの自治体と接する重要な場所だったため、駅が設置されていたのだ。

古代にさかのぼる地名の由来

地名の由来を、吉田町の歴史に詳しい元高校社会科教師の松澤紘一郎さんに聞いた。

松澤紘一郎さん:

奈良・平安の古代に遡ります。古代はこの辺は遠江国榛原郡と言っていました。その下に8つの郷と1つの駅(うまや)がありました。「八郷一駅」と言います。そのなかに神戸郷(かんべごう)があったんですね

「八郷一駅」。郷は今で言う村、駅には馬が用意されていたそうだ。

その頃、神部郷は「かんど」ではなく「かんべ」と読んでいた。

「神戸」という表記には神社の領地という意味があり、吉田町周辺に今も残っている片岡神社や敬満神社の土地だったのではないかと言われている。

では、なぜ「かんべ」から「かんど」へと読み方が変化したのだろうか。

松澤紘一郎さん:

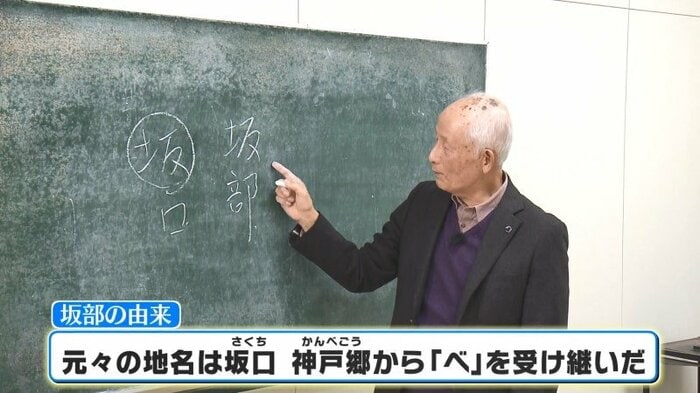

明治に入ってから新しい村ができます。そこは以前は坂口(さくち)と呼ばれ、もともと神戸郷に属していました

いまの吉田町と牧之原市にまたがっていた神戸郷は、明治時代「神戸」と「坂口」に分かれることになった。その際に牧之原市側になった坂口は、元の神戸郷から「べ」を引き継いで「坂部」と名を変えたのだ。

一方で神戸は坂部とかぶらないよう、「べ」から「ど」に読み方を変え、「かんど」と読むようになったと言われている。

吉田町の神戸(かんど)と牧之原市の坂部(さかべ)は今も隣同士だ。

異なる自治体に属することになったが、昔からの交流の深さを忘れないように、「さくち」は「さかべ」、「かんべ」は「かんど」に 呼び方を変えた、というわけだ。

静岡にもう一つの「神戸」

さらに興味深いことに松澤さんによると、富士市にも同じ「神戸」表記の地名があることがわかった。

その読み方は「ごうど」。富士市にある今宮浅間神社の氏子総代・関野宏さんに地名の由来を聞いた。

今宮浅間神社 氏子総代・関野宏さん:

今宮浅間神社は864年に作られた神社なんです。この神社の一の鳥居が、今の神戸(ごうど)にあったんですよ。神の扉だから、その関係じゃないかと私は個人的に思うんだけど

富士市の神戸(ごうど)には、今宮浅間神社の大きな鳥居があったので、鳥居を神様の入口に見立てて、この表記になったのではないかと関野さんは考えている。

それぞれの地域で異なる読み方と由来を持つ「神戸」。地名には歴史があることを感じさせてくれる。

(テレビ静岡)