毎年のように発生している、屋根の雪下ろし中の事故や落雪による事故。過去5年で、雪下ろしでは247件・落雪では34件の死亡事故が発生している。高齢化などにより、雪下ろしを請け負う業者が減少しているなか、住民自ら行うことも多い。事故が起こらないよう注意すべき点を専門家に聞いた。

業者には予約殺到

2025年2月、全国を襲った“最強・最長寒波”は、福島県会津地方に豪雪をもたらした。2月12日、暖かな陽ざしが降り注いだ会津地方の西会津町では、屋根の雪がとける中で雪下ろしが行われていた。

8年ほど前から雪下ろし作業を請け負う古俣敦さんは、多いときで1日4件、とくにこの数日は依頼が殺到しているという。「先週からずっとで、予約も含めて30件くらいある。雪の重みで潰れてしまうのが心配で、1日でも早く下ろしてほしいだろうが順番があるのでどうしても」と話す。

それでも依頼した人は「すぐに対応してくれる業者が高齢化で減っているので、やりに来てくれる方がいるというのは大変ありがたく思っている」と話した。

屋根の状況を見極めて

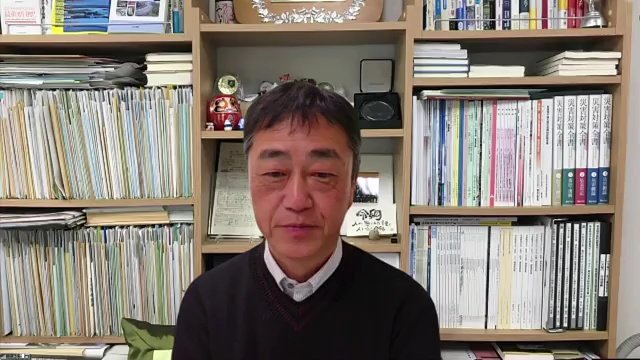

会津地方を中心に屋根の上に相当の雪が積もっている中で、住民たちはどう対処すればよいのか、大雪災害に詳しい長岡技術科学大学・雪氷工学研究室の上村靖司教授に話を聞いた。

上村教授は「雪止めがあるかないか。ないのであれば、絶対に屋根に上がってはいけない。雪と一緒に落ちて巻き込まれて亡くなる事故が今年もすでに起きている。屋根に上がってはいけない」と話す。

屋根に雪止めがない場合は「落ちるのを待つべき」。屋根の雪下ろしについては、「雪止めがあって勾配が緩やかな屋根」は、安全を確保して雪下ろしをしてもよいが、「雪止めがない場合」は屋根に上がると転落事故の恐れがある。屋根の下には近づかず、雪が落ちてくるのを待ってほしいという。

雪止めがあって雪下ろしをする際にも、端からではなく、屋根の内側から外側に向かって除雪をすることで、事故リスクが格段に減るという。

落雪にも細心の注意

一方、福島県猪苗代町にある猪苗代第二小学校。大きくせりだした雪庇は、雪どけが進みいつ落ちてくるか分からない状況となっていた。

土屋裕史校長は「なかなか、人力では。職員が下したところもあるが、中々あそこまでは難しいなと感じている。状況を見て、町教育委員会とも相談しながら進めていきたい」と話す。

学校側は、子どもたちを雪庇がある場所に近づけないようにし、校庭も大量の雪が積もっているため、しばらくは授業や休み時間での使用を控える予定だ。

土屋校長は「落雪の事故、屋根からの雪については十分上も見ながら。また除雪をして側溝が開いているので下も見ながら、気を付けて歩くように指導している」と話した。

近づかないが鉄則

長岡技術科学大学の上村教授は「雪が積もった屋根に近づかない、近づかせないことが重要」と話す。「寒波が少し緩んできて、気温が上がってくると本当に落ちやすくなる。一気に雪が、ざらめ雪という状況になって、非常にもろくなっている。崩れやすい雪になっているとご理解いただいた方が良いと思う。いつ落ちてきてもおかしくない」と上村教授は指摘する。

そのうえで、上村教授は「軒下に絶対近づかない。子どもたちとか近づかせない。赤いパイロンとかを立てて、立ち入り禁止・落雪注意といった警告をすることもかなり有効」と、対策を呼びかけた。

春に向け、さらに気温が上がって雪どけが進む。必ず複数人で、声をかけながら除雪作業をするようにしてほしい。

(福島テレビ)