教員のなり手不足が社会問題となる中、広島市内のある小学校の「働き方改革」に注目が集まっている。改革後、9割以上の先生が「今後もここで働きたい」と回答。“日本一幸せな学校”を目指す取り組みを取材した。

改革で朝の出勤時間に“ゆとり”を

「本校の働き方改革が始まったきっかけは、あまり大きな声では言えないんですけど、初任の先生が残業時間100時間越えしてしまったんです。このままでいいのかなって、みんな思っていました。それぞれの先生たちが『学校を変えていこう』と声をあげないと始まらない」

100時間以上の残業を暴露したのは、1月24日に広島市内の小学校で行われた研修会。テーマは「教員の働き方改革」だ。他校から多くの先生が集まり、真剣に耳を傾けていた。

広島市中区にある広島市立吉島東小学校。今、学校全体で働き方改革を行っている。

午前7時30分。児童が登校する30分前、職員室に先生の姿が増えてきた。以前と比べ、朝の時間に“ゆとり”ができたという。

教員3年目の内海光先生は「普段は7時までに出勤しています。先生になりたてのころは6時半までには来ていました。朝は印刷機が混まないので朝に印刷したりその日の授業の準備で」と言う。かつては7時までに10名程度が出勤していたが徐々に人数が減っていった。

この朝の時間に先生たちの“ゆとり”を生んだ改革が隠されている。

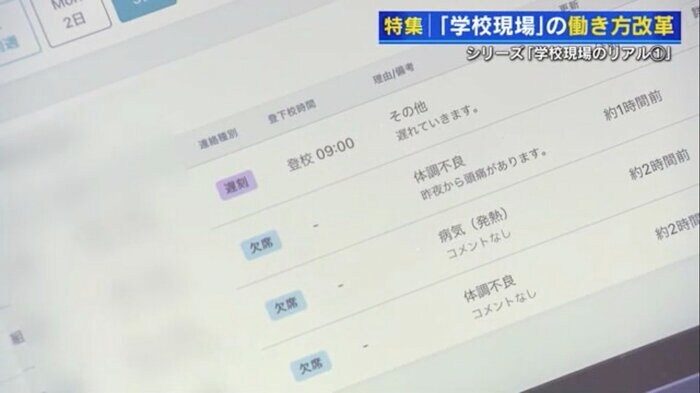

「14、15、16人が欠席・早退・遅刻ですね」

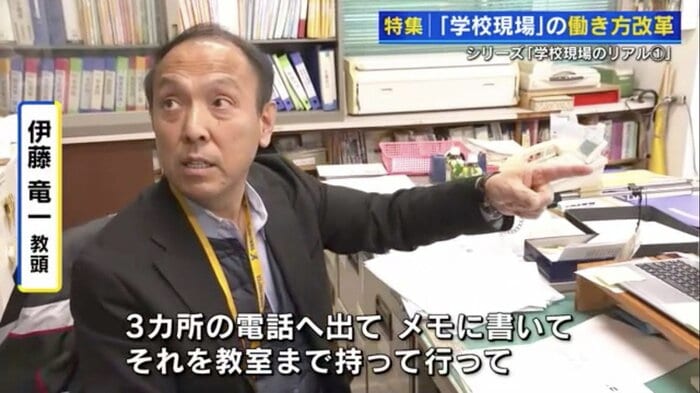

パソコンを開いて人数を確認する伊藤竜一教頭。画面に表示されているのは児童の出欠連絡だ。

保護者がスマホなどから送信し、情報はすべての先生に共有される。吉島東小がこのシステムを導入したのは2年前の2023年夏ごろ。導入前は出欠連絡をすべて電話で受けていた。

伊藤教頭は「3箇所の電話へ出て、メモに書いて、それを教室まで持っていき『欠席の連絡が届いています』と人が動いて知らせていたんです」と当時を振り返る。朝早く出勤する内海先生も「電話が鳴るといったん手を止めて出ないといけなかったり、内線でつなげないといけない。それがなくなると、朝の時間をすごく有効活用できると思います」と改革による変化を実感。電話が鳴るたびに授業準備などを中断しなければならなかった状況は改善されてきている。

先生だってリフレッシュが必要

“先生”という職業ならではの悩みもある。

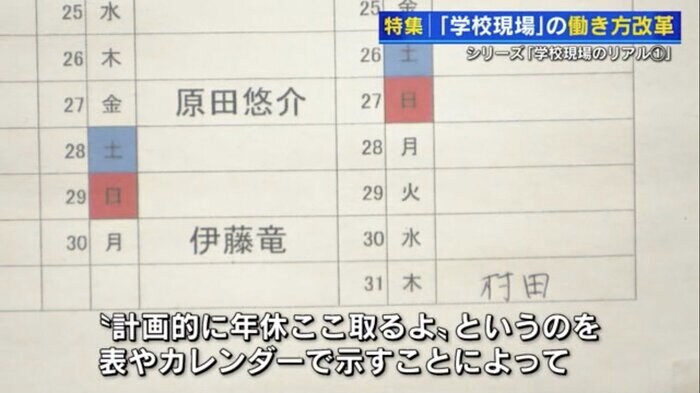

「平日に年休を取ることは想像ができなかったです。子どもたちを放っておくこと自体がこの職においてあり得ないことだと思っていました」と話すのは西野高弘先生。ほとんどの先生は授業に影響が出ない夏休みなどの時期に有給休暇を取っていた。

そこに2024年度から導入されたのが「計画年休制度」。計画的に有給休暇を取る日を表やカレンダーに記名して示すことによって、「自分も取ってみようかな」という気運を高めるために始めた取り組みだ。可視化することは「迷惑をかける」という心理的な負担を減らす効果にもつながっているという。

西野先生は「私たちも1人の人であり親である存在なので、子どもや自分のためにリフレッシュは必要なのではないかと思います」と話す。

他にも放課後に行う職員会議などを曜日で固定し、自由に使える時間を確保。配布物をペーパーレス化して印刷の手間を省くなど様々な改革が行われている。

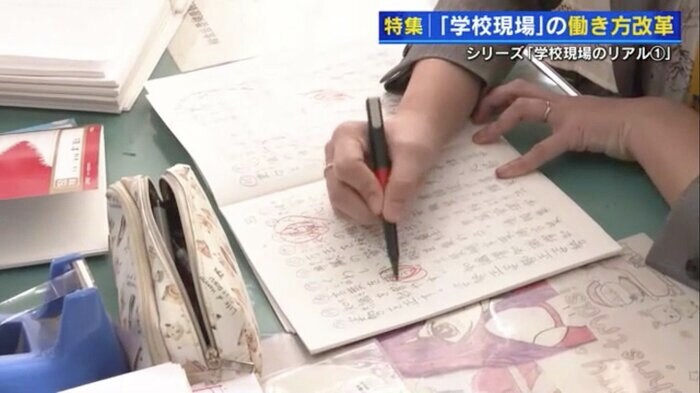

そんな中で変わらない姿も見つけた。

担任の先生が集めていたのは児童たちの宿題。1冊1冊、漢字ノートにはなまるをつけていく。子どもの頑張りと丁寧に向き合う姿は今も昔も変わらない。

教員の休職者が過去最多7119人

吉島東小が行ったアンケート調査によると、残業の平均時間は改革を始めた3年前から年々、減少。また「気兼ねなく帰れる雰囲気がある」「今後も吉島東小で働きたい」と回答した先生はいずれも9割を超えていて、改革の効果は満足度にも表れている。

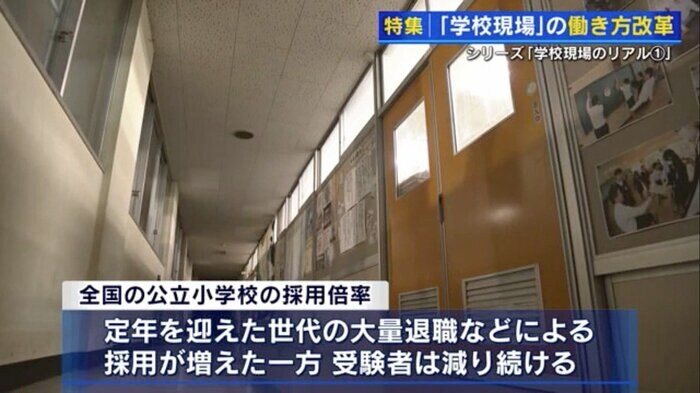

しかし、教員を取り巻く環境は厳しさを増している。文部科学省によると2024年度、全国の公立小学校の採用倍率は2.2倍と3年連続で過去最低を更新。定年を迎えた世代の大量退職などによって採用人数が増えた一方、受験者は減り続けている。

新田典生校長は「教員になりたいという人が減っていることは本当に大きな問題。若い世代の人たちがこの仕事の魅力を感じづらくなっているのがとても心配」だと話す。

さらに深刻なのが休職者の数だ。2024年度、精神疾患などで休職した教員の数は全国で過去最多の7119人。生徒指導や保護者対応によるストレスが引き金になるケースが多いという。中には教員に対する心ない言葉がSNSを中心に飛び交い、悩みを抱えてしまう人もいるようだ。

それについて、新田校長は「やっぱり心が痛いです。みんな一生懸命、子どもたちのためを考えながらやっていることが逆に社会の多くの人から誹謗中傷を受けるっていうのは、本当に先生たちも耐えられないと思います。この仕事って子どもの成長を間近で支えられて、その中で喜びや感動を味わえる仕事なんです。やっぱりこの魅力をできるだけ多くの人に伝えていくことが大事なのかなと思っています」と、仕事への誇りや熱い思いを口にした。

「日本一幸せな学校」への挑戦

教員の働き方改革は誰のためか。

研修会で、改革の中心メンバーとなった大下将司先生は児童への影響についても触れた。

「先生たちの表情がすごく明るくなると、子どももいきいきと学習に向かうようになってきました」

吉島東小の先生が一丸となって改革に取り組んできた姿は、他の学校の先生や学生にも刺激を与えている。研修会に参加した広島市安芸区の畑賀小学校の先生は「みんなでやることがやっぱり大事だなと思ったので、手段ではなくて目的を共有することから始めたい」とし、2025年から小学校の教員になる安田女子大学4年生は「ゆとりを持って楽しく先生をやっている」と受け止めていた。

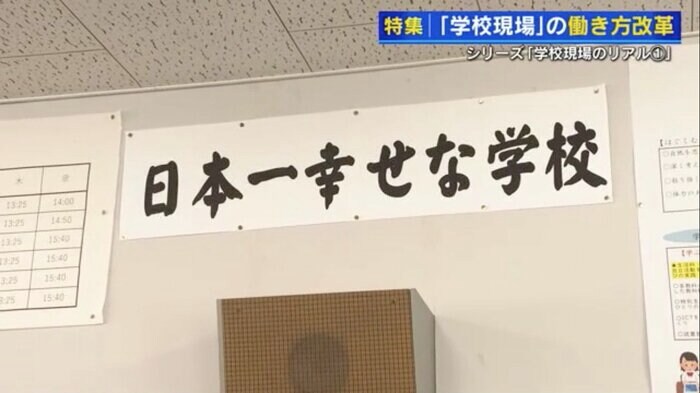

職員室に張られているスローガン「日本一幸せな学校」への挑戦はこれからも続く。大下先生は「移り変わりが早い時代なので、教員はその時その時の最善を目指していかないといけない。片手にちょっとゆとりを持って、片手に頑張るんだっていう気持ちを持ってやっていけるような環境を作っていくことが、今一番大事だと思っています」と今後の改革に意欲を見せた。

子どもの成長を願いともに歩む教員たち。社会全体で彼らにどう寄り添っていくのか。学校現場の改革は始まったばかりだ。

(テレビ新広島)