お正月の餅がたくさん残っている…という家庭も少なくないだろう。ただ、餅には窒息だけではない危険がある。腸の運動が落ちる寒い時期は特に、餅が原因の「腸閉塞」に注意が必要だ。

餅が余っていても…食べすぎ注意!

餅による腸閉塞のリスクについて、福井県済生会病院消化器内科の平松活志医師は「もち米はコメに比べて消化しにくいので、消化されないまま大量に腸に入ると、腸に細い箇所があったり極端に運動が遅かったりする場合、腸閉塞になってしまう」と説明する。

そのまま放置すると「詰まった手前の腸が腫れて壁が薄くなり、そこに血が回らなくなって腐り、腸が破れてしまうので、そうなったらかなりの確率で命を落とす」という。

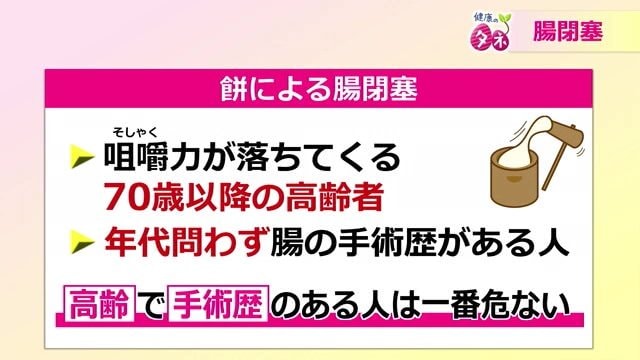

高齢者や手術歴のある人は高リスク

餅は熱すると軟らかくなる一方、冷えると硬くなるという特性がある。

平松医師によると、食べた直後は軟らかい状態の餅も、腸に流れていく中でだんだん冷えて硬くなっていき、結果的に腸のところで詰まりやすくなってしまうという。寒い時期は腸の運動も落ちていこともあり、特に注意が必要だ。

注意が必要な人は▼かむ力が落ちてくる70歳以上の高齢者▼年代を問わず過去に腸の手術をしたことがある人で、高齢で手術歴がある人は、特にリスクが高いという。

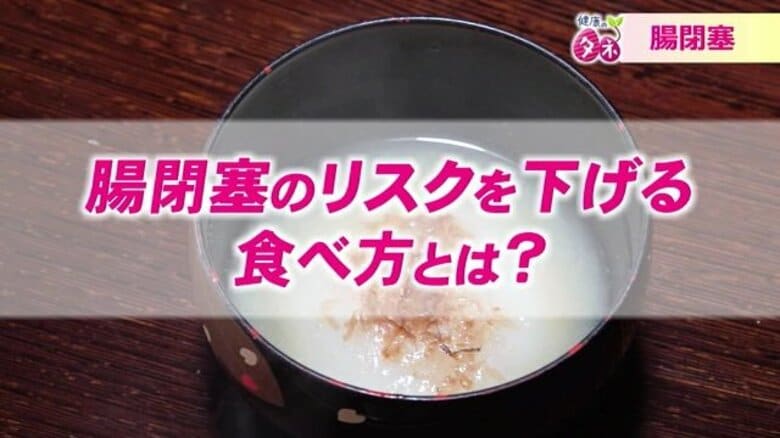

リスクを低減する食べ方

平松医師に、腸閉塞のリスクを下げる餅の食べ方を聞いた。

◆食べる量:150グラム程度

通常の大きさの切り餅が50グラムなので、3個が目安。手術歴がなくても、高齢者は4個以上食べると危険だと言われている。手術歴がある人は1個程度が望ましい。

◆調理時の工夫:できるだけ細かく刻み、5分の1の約10グラム程度にする。

◆食べ方:水分のある状態で、よくかむ。

焼いた餅を水分がない状態で食べるのが、一番リスクが高く、雑煮のように汁物に混ぜて軟らかい状態にし、よくかむ事が大切だ。

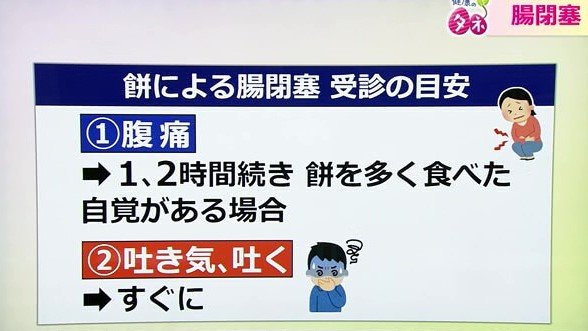

腹痛が1~2時間続き、餅をたくさん食べた自覚があるときや、吐き気、あるいは吐いてしまうときは受診してほしいとしている。

喉に詰まらず無事に飲み込めれば一安心、ではない餅。食べ方や食べ過ぎには注意が必要だ。