病気などで自由に体を動かすことができない人が目を動かし、視線を変えることでパソコンの操作ができる「視線入力」という仕組みがある。島根・松江市の大学生が、この仕組みを使ったゲームアプリを開発した。きっかけは自由に体を動かすことができない少女との出会いだった。

視線入力で広がる新たな可能性

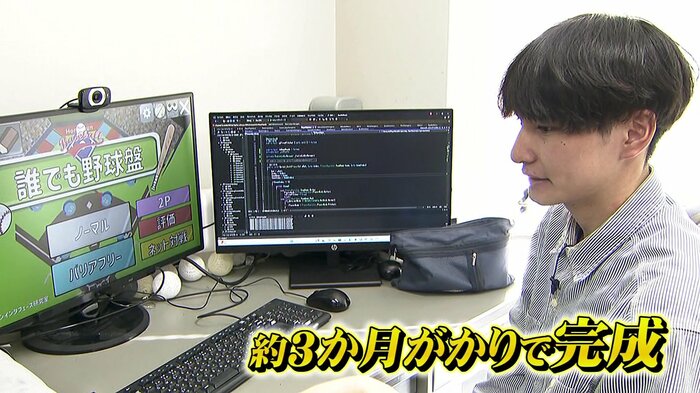

松江市の荻巣光(おぎすひかる)さん。島根大学総合理工学部・機械電気電子工学科の4年生だ。

ネットに載っているものや他の人のアプリなどを参考にするなど、独学で約3カ月かけ野球のゲームアプリを開発した。このアプリは、マウスやコントローラーでも操作できるが、最大の特徴は「パソコンのモニターを見つめ目を動かすこと」でも操作できることだ。

視線の動きでパソコンを操作する「視線入力」の仕組みを取り入れ、体を自由に動かせない人もプレーできるようにした。名づけて「誰でも野球盤」だ。

荻巣さんは「プッシュというボタンに目線を合わせると、バットを振ることができます」と操作を説明する。

“誰もが”楽しめるよう工夫を凝らす

この日、荻巣さんが訪ねたのは出雲市にある山根さんのお宅。

小学4年生の結子さんは、1歳を過ぎた頃、治療法が定まっていない難病の「ミトコンドリア病リー脳症」と診断され、今もその病気と向き合っている。

自由に体を動かしたり、話したりすることができないが、気持ちを表現するため、唯一動かすことができる「目」でパソコンを操作するトレーニングに励んでいる。

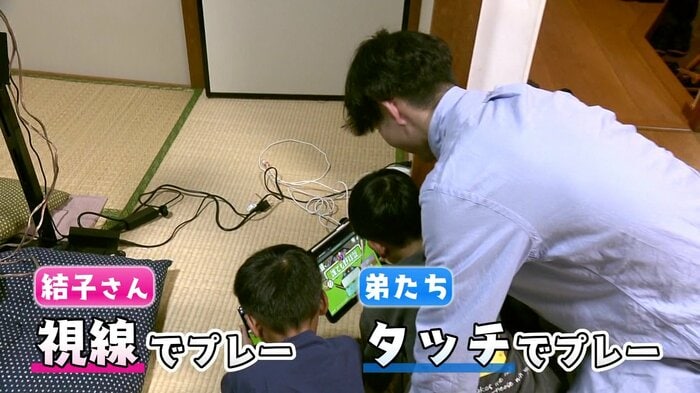

そんな結子さんのために、荻巣さんは「誰でも野球盤」を開発。お披露目にやってきた。結子さんの弟たちも興味津々で、早速一緒にプレーボール。

プレーヤーは、相手のコンピューターの投げるボールを、タイミングを計ってバットを振り、打ち返すという操作。結子さんは、しっかり「視線入力」でボールを打ち、ナイスバッティング!初打席はツーベースヒット…結子さんの笑顔がはじけた。

スイングするために結子さんは視線を動かし、「PUSH」ボタンを押す操作方法もできる一方で、弟たちは手でモニターにタッチする方法で操作。それぞれのやり方でゲームを楽しむことができた。

またクッションに入れた装置で音や振動を伝えていて、ボールをとらえた感触を感じることもできるという。荻巣さんは「体でフィードバックを受けることができれば、より自分がボタンを押してやったぞ!という感覚を出すことができ、子どもの印象や反応も違います」と工夫を凝らしていた。

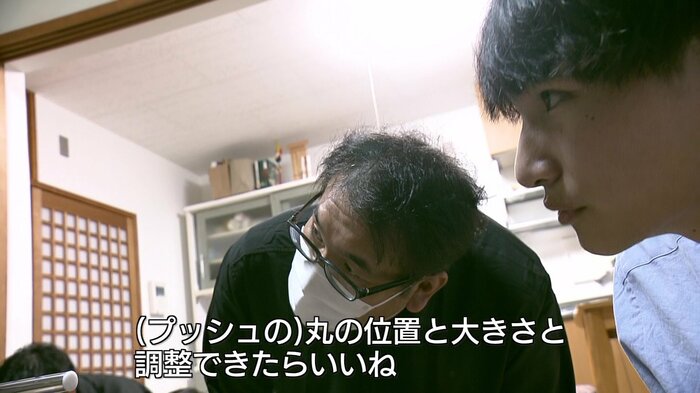

荻巣さんを指導する総合理工学研究科の伊藤史人助教は、その様子を見ながら「(PUSHボタンの)“○”の位置と大きさを調整できたらかなり出来そうだね」と話し、改善点を提案した。

「“誰かのために”プログラムを」

荻巣さんがアプリを開発したのは、大学の授業がきっかけだった。学生たちが授業で学んだスキルを生かして、「誰かの役に立つ、でもちょっとおせっかいなおもしろ装置」を製作した特別授業だった。

伊藤助教は「プログラムも料理、誰かが使ってくれるから作れる。まさに“おもしろ装置”は、大人が思いつかない発想でいろいろ物を組み合わせたりしている」と学生たちの発想力を評価するとともに、実践を通じて学生たちに“誰かのために”モノを作るおもしろさ、そして使う人の役に立つのか、思いを馳せることの大切さを説く。

島根大学総合理工学研究科・伊藤史人助教:

例えば荻巣くんは、患者当事者のお家に泊っていたりしています。重度のお子さんがいる家族は、どこか引け目があったりするが、その中で学生の力になれたということは、子どもが肯定されたような感じになる。

荻巣光さん:

重度の障害の子と会うのは初めてだったので、生活の一部を見させていただき勉強になった。

「同じ土俵で戦えるのは誇らしいし希望」

アプリの使い手になる結子さんのもとを何度となく訪れた荻巣さん、今ではすっかり山根家の一員だ。弟たちにとって、年の離れた“お兄ちゃん”のような存在になっている。

山根家でお披露目された「誰でも野球盤」には、結子さんや弟たちだけでなく、お母さんも夢中。初めて家族みんなが同じゲームで楽しむことができた。さらにオンラインでつながり、家族はもちろん世界中の友だちと対戦することができる。

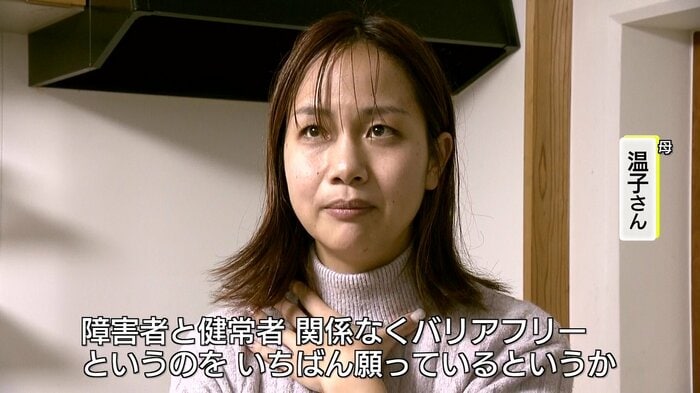

結子さんの母・温子さん:

障害者と健常者関係なくバリアフリーというのを自分が一番願っているというか、同じ土俵で戦えるのは誇らしいことだし、自信につながるし、私たちにとって「希望」でしかない。

荻巣さんは「兄弟で白熱して取り合ってくれたのが嬉しかったし、実際に使ってもらうとモチベーションも上がるし、改善点も見つかるので、これからの開発に活かしていきたい」と手応えをつかんだ。

「誰かのためのモノづくり」貴重な経験を経てこの精神を学んだ荻巣さん、これからも誰もが楽しめるバリアフリーのゲームを作っていきたいと意気込んでいる。

(TSKさんいん中央テレビ)