1月13日夜、宮崎県沖を震源とした地震で、「南海トラフ地震臨時情報」が出されましたが、その後、調査終了となりました。今回の判断の理由や今後の備えなどについて、専門家に話を聞きました。

■2024年8月の「巨大地震注意」ではなく「調査終了」となったのは

南海トラフ地震臨時情報は、2024年8月にも同じ日向灘沖の地震により発表されました。

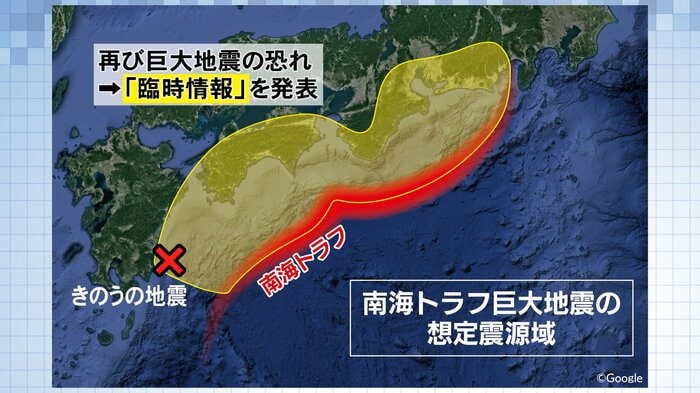

臨時情報は、南海トラフ地震で想定される震源のエリア=想定震源域や周辺で地震が起きるなどした場合に、再び巨大地震が起きる恐れがあるため、注意喚起するために発表されます。

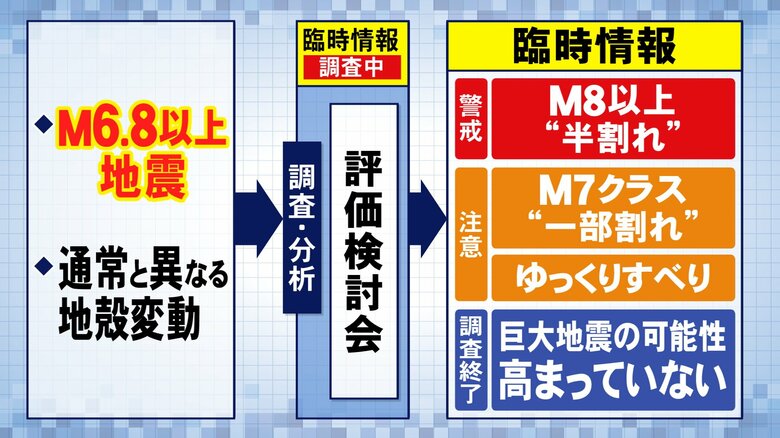

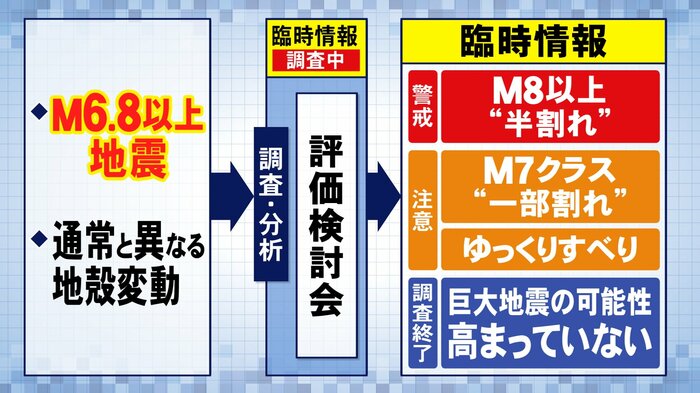

発表基準は、想定震源域や周辺でマグニチュードが「6.8以上」の地震が起きた場合、あるいは「通常とは異なる」地殻変動が観測された場合です。今回のマグニチュードは速報値で「6.9」とギリギリ当てはまる状態でした。

ギリギリでも基準をクリアしたため、臨時情報の「調査中」が発表され、専門家による評価検討会がこの地震と南海トラフ地震の関連を調べました。

愛知工業大学の横田崇教授:

昨日の地震は日向灘で起きて、昨年8月にモーメントマグニチュード7.0の地震が起きましたけども、この地震の活動域の範囲内で起きた一連の活動の一つ。巨大地震注意を発表する基準の7.0以上を満たしていなかったということで、調査終了となりました。

評価検討会の委員でもある愛知工業大学の横田崇教授は「『巨大地震注意』の基準に満たない地震だった」ので「(南海トラフ地震の可能性が)普段と比べて高まったとまではいっていない」ためとしています。

そのため、2024年8月の時の「巨大地震注意」ではなく、「調査終了」となったわけです。

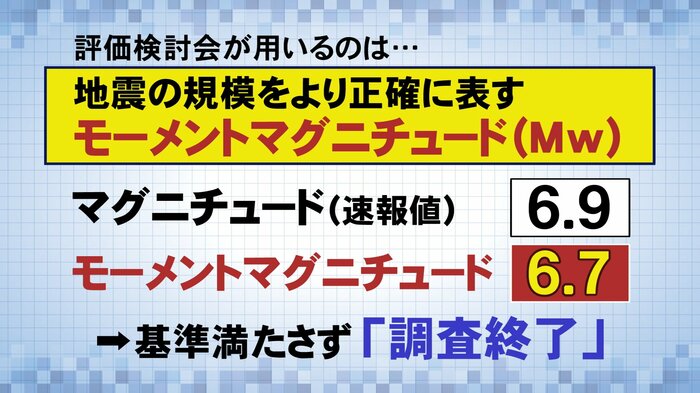

また評価検討会は、気象庁が速報値で出したマグニチュードとは別に、地震の規模をより正確に表すモーメントマグニチュード「Mw」を基準に使います。

気象庁の計測では、このモーメントマグニチュードが「6.7」で、基準を満たしていなかったので「調査終了」となりました。

■普段からの備えを…いつ・どこで起きてもおかしくない地震

南海トラフ地震への備えは必要なくなった訳ではありません。

横田教授は「南海トラフの地震はいつ起こるかわからない、いつ起きても不思議でない状態にある。地震が起こる可能性は、今まで通り高いまま。普段からいつ起きてもいいように備えをしておかないといけない」と話しています。

建物の耐震化、家具の固定、食料などの確保、避難経路の確認といった普段からの備えが大事で、特に今の時期は寒いので、外に避難する際のコートなどの備えも確認をするよう呼びかけています。

(東海テレビ)