静岡県浜松市。ここに年老いた2人の姉弟が暮らしている。袴田ひで子(91)と巖(88)だ。巖は半世紀近く拘置所にいたことで心身に異常をきたす拘禁症を患っていて、釈放から10年あまり経った今なお意味不明な言動が続く。ひで子は弟に代わって無罪を勝ち取ると決め、現在は法律の壁を打ち破ろうと動き出している。(敬称略・#1~2から続く)

運命を変えた“カラー写真”

実際に、2009年以降、証拠開示が実現し再審開始へとつながった事件もある。

それが、1986年に福井県福井市で女子中学生が自宅で何者かに刺され殺害された事件だ。

逮捕・起訴された前川彰司は一審で無罪だったが、二審では懲役7年の有罪判決を受ける。

だが、刑期を終え、出所した後に再審を申し立てると、供述調書など一部の証拠が開示され、2024年10月にはついに再審開始が決定した。

指宿は「やはり裁判官は日常的には通常の裁判をやっているわけで、証拠開示は日常的。別に特別なことではない。そして、開示しても何か問題が起きているか、証人威迫があるか、証拠隠滅が起きて大問題になるかと言えばない。では、開示しても別にいいのではないかという心理的なハードルが下がったというか、抵抗感がなくなった」と話す。

巖の弁護団も、検察が一部の証拠を開示した2010年以降、「他にも未提出の証拠があるはず」との思いから、4年間で実に20回を超える証拠開示請求を申し立て、結果として延べ600点近い証拠が事件から40年以上が経過してから明らかになった。

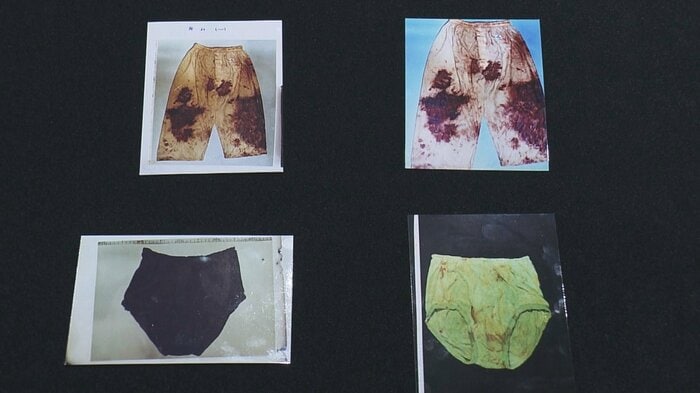

そして、その中には有罪判決の決め手となった“5点の衣類”をより鮮明に写したカラー写真も含まれている。

弁護団事務局長の小川は「(カラー写真が)出てきた時に一番ビックリしたのは緑のブリーフ。だって、僕らは緑のブリーフの緑という色が、どういう色だったのかも見たことが無かったわけなので。これ(カラー写真)を見れば誰だって1年2カ月も味噌に漬かっていたなんて思わない」と、その衝撃が今でも忘れられない。

このため、弁護団は支援者と共に実験を重ね、「長期間、味噌に漬かった血痕は赤みを失い黒くなる」との実験報告書を提出し、“5点の衣類”に赤みが残っているのは発見直前に味噌樽に埋め込まれた、捜査機関による“捏造”に他ならないと主張した。

元裁判長が抱いた“違和感”

迎えた2014年3月27日。

静岡地裁は巖の再審開始を認め、死刑並びに拘置の執行を停止することを決定。

それにより、巖は同日、約48年ぶりに釈放された。裁判所の決定により死刑囚が釈放されたのは、後にも先にも巌だけであり、極めて異例のことと言える。

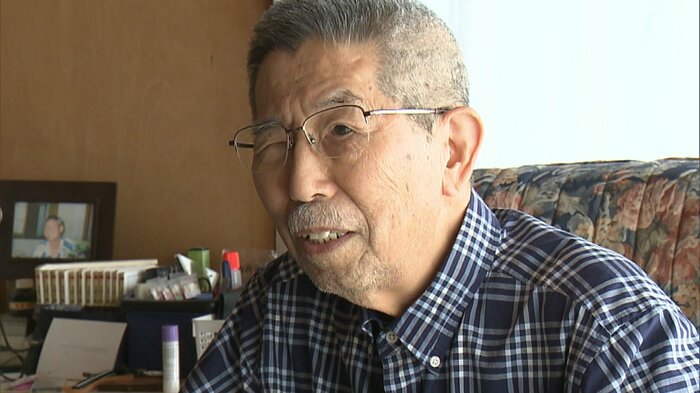

この時、静岡地裁の裁判長として再審請求審の審理を担当したのが現在は弁護士の村山浩昭だ。

村山は、1968年に前出の熊本が書いた一審の死刑判決文に「異様な判決。最初に自白の職権排除が出てくる。このパターンは無罪判決なんです。ところが死刑」と強烈な違和感を抱いたと明かす。

その上で、「控訴審は8年くらいやっている。はけないズボンを何回も履かせている。なぜかというと関わった裁判官がみんな迷っている。客観的に見て正直言ってアテにならない、悪く言うとインチキ臭い証拠がたくさんある」との見解を示した。

村山もまた弁護団と同様にカラー写真に注目していて、「非常にわかりやすい写真で、これを見て弁護団も『本当にこんなに赤みが残るのか?』という疑問を持って実験したと思う。(カラー写真が)無かったら、(再審)開始自体が実現しなかった可能性も十分あると現状で思っている」と、開示された証拠のインパクトの大きさを感じている。

“再審法”の問題点

2024年1月27日。

この日、ひで子は福井県で開かれた死刑や再審について考える集会に招かれ、「母親も巖のことでは大変苦労し、大変つらい思いをして亡くなっていった。私はその苦労やつらさを見ていた。母が亡くなってから、兄には家族がある、姉には嫁ぎ先の両親もいる、私は独り身だったので、私がやるしかないと思って続けた」と言葉を紡いだ。

福井といえば前出の通り女子中学生殺人事件が起きた地だ。

この時はまだ再審開始が決まっていなかったが、同じく集会に参加した前川は「もう少し公正な裁判を、司法を、と国民世論で盛り上げていく姿勢も大切なのではないか」と悲痛な思いを口にし、ひで子は「長い間、刑務所にいて苦労されたと思う」と慮った上で、「巖も48年間刑務所に入れられ、いまだ拘禁症は治っていない。まともではない。それも、しょうがないと私は思っている。もう治らない、半分くらいしか治らないのかなと思っている。今でもまだ架空というか妄想の世界にいる。トンチンカンなことを言っている。でも、弟なので『バカを言うじゃない』とは言えないから『あぁ、そうかそうか』と言って同調している。“再審法”も早いところ欠陥があれば直して。今さら巖を元の体に戻せなんてことは言わない。巖が48年間刑務所にいたということを、何とかいい方法に利用してもらわなきゃしょうがないと思っている」と訴えた。

再審に関する規定が定められたのは今から100年前の1924年。

条文はわずかに19しかなく、審理の進め方については「事実の取り調べができる」とだけ書かれている。

元裁判官の木谷明は生前、戦後に刑事訴訟法の改正に携わった団藤重光から「前の段階の改正で精根尽き果てた。新憲法を早く施行しなければいけない中、あとの“再審法”までいじっている時間がないということで上訴と再審については旧刑事訴訟法の規定をそのままぶち込んだ」と聞かされていたことを明らかにし、「(団藤が)懺悔していた。だから再審法は不備なんだ」と話していた。

法改正よりも…

現在の刑事訴訟法を施行されて以降、1970年代から80年代にかけて、4つの事件で死刑囚の再審・無罪が確定している。

そのうちの1つ、1954年に静岡県島田市で起きた幼女誘拐殺人・死体遺棄事件、いわゆる島田事件で、1989年に再審無罪となった赤堀政夫を支援していた鈴木昴は「ものすごく反省している。根っこは再審法制の問題をしっかり明らかにし、法律らしい法律に体系を整えた方がいいんじゃないか、そういうことにもう少し私たちも頑張らなければいけなかったと思う」と後悔の念を抱き続けている。

巖の弁護人を務める福地もまた、「(法改正を)頼りにして弁護するというのは袴田氏に対して可哀想。『証拠開示を!証拠開示を!』と言ったって、全然、証拠開示が実現しないまま裁判が終わってしまったらまずい。あるがまま、ある状態での証拠で闘っていくしかなかった」と法改正の必要性を認識していたものの、優先すべきは巖を救うことだったと振り返る。

“再審法”改正に向けた機運は?

2010年、大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を受け、国は法相経験者で弁護士資格を有する千葉景子を座長とする「検察の在り方検討会」を設置。

千葉は当時の議論について「取り調べについて、もう少しきちっとしなければいけない。そういう中で一番大きかったのは取り調べの可視化という問題だった。やっぱり可視化ということを通して、無理な自白を強要されない、あるいは冤罪を防ぐ。(再審法改正についての議論は)なかった、皆無と言ってもいい」と明かす。

成城大学・教授の指宿によれば、公判請求事件が毎年数万件ある中で再審の申し立ては100件前後といい、優先されたのは取り調べの可視化だった。

こうした中で2024年3月、ようやく再審法の改正を目指す超党派の議員連盟が発足。

静岡地裁の裁判長として巖の再審開始を決めた村山は「袴田さんの事件(の審理)が現に進み、年内には判決が出る。国会議員の皆様にはぜひ悔いを残さないように、同じ苦しみを味わう犠牲者を出さないために国会で法律を改正してほしい。この問題が大きく論じられるようになったきっかけのカラー写真が再審請求をしてから何と30年経って出てきた。どうして30年もかからなければいけないのか。これは証拠開示の規定がないから。今の日本の刑事訴訟法、刑事訴訟規則では冤罪被害者はなかなか救われない。運用で解決するのは限界。どうしても改正が必要」と呼びかけ、ひで子も「(議連発足は)こんなにうれしいことはない。今でも大勢の人が大変苦しんでいる。巖だけ助かればいいという問題ではない」と期待を寄せた。

村山は「元裁判官として法律に非常に問題があることは実感している。これは私の退官後の使命として取り組んでいる。そうしないと私自身、袴田さんに顔向けできない」と断言する。

同年春。

村山は静岡市中心部の街頭で再審法の改正について訴えていた。

「袴田さんが逮捕されてからの58年は一体何だったのか。捜査機関が持っている証拠を、請求人や弁護団に見せるようなシステムに変えなければいけない。変えていきましょう」

市街地に村山の声がこだまする。

とはいえ、多くの人にとって再審法は遠い存在だ。

この点については「再審の問題は物価が高いとか安いとか、大衆的な欲求になりにくい問題」と村山も認めている。

だが、村山を突き動かすのは「何も言わずにじっと静観していた方がずっと楽。楽なんだけれども、それでは自分の責任を果たせないと思った。袴田事件に関わって、その後の経過も含めて『これではいけない』と。幸か不幸か袴田事件に関わった。そして、その過酷な状況を知ってしまった者として責任を果たさなければいけない」との使命感だ。

再審法改正の肝となる証拠開示について、日本弁護士連合会は審理の長期化や証拠の見落としを防ぐため、証拠リストの提出を検察に義務付けるよう求める一方、法務省や検察庁はこれまで「リストを作ることは過度な負担となり、捜査に支障をきたしかねない」「開示された証拠で根拠のない主張が繰り返されれば、かえって審理は長期化する」などと反論してきた。

(テレビ静岡)