熊本地震からの復旧のための解体が行われている熊本城宇土櫓。この宇土櫓は、いつ建てられたのかなど、創建については分かっていない。今回、工事と並行して行われる調査で、この謎に迫る発見も期待されている。

『第3の天守』とも呼ばれる宇土櫓

国指定の重要文化財で、第3の天守とも言われる宇土櫓は2016年の熊本地震で隣接する続櫓が倒壊したほか、柱や床が傾くなどし、建物すべてを解体したうえで再建されることが決まっている。修復のための解体開始から1年、12月に宇土櫓を訪ねた。

郡司琢哉アナウンサー

--今行われているのは石垣表面の築石を1個ずつ撤去することとその内側にある部分の調査ですか?

熊本城調査研究センター・網田龍生所長

--そうですね、築石を外したら、それに合わせて栗石も取り除いていきますので、栗石をどういう風に詰めているのかとか、技術的な記録もしていかなきゃいけないので、本当に発掘調査するような感じで下げていきます

郡司琢哉アナウンサー

--記録上この場所が大規模に掘られるというのは過去にあったんですか?

熊本城調査研究センター・網田龍生所長

--いえ、初めてだと思います

発掘調査で『埋没石垣』が露出するか

続櫓下の石垣は熊本地震で膨らみが出て、崩落の危険性があったことから積み直しに向けた解体が11月から行われている。そして、解体と同時に始まった石垣裏側の発掘調査で新たな発見が期待されている。

熊本城調査研究センター・網田龍生所長

--こちら(宇土櫓西側)と石垣の位置が違いますのでもしかすると古い時期にはこの石垣(数寄屋丸西側)がまっすぐ伸びていて宇土櫓の今見えている石垣の裏側に『埋没石垣』として存在しているんではないかと考えています

郡司琢哉アナウンサー

--え…、『埋没石垣』ですか

『埋没石垣』とは何らかの理由で埋められた石垣で、城内では熊本地震後『埋没石垣』が発見された例があった。

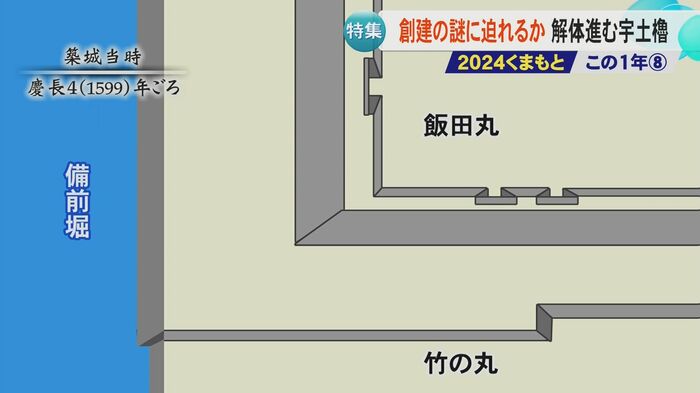

それは今から5年前。場所は『奇跡の一本石垣』として知られた飯田丸五階櫓だ。飯田丸の原形となる石垣は、熊本城大天守台が造られた1599年頃築かれた。

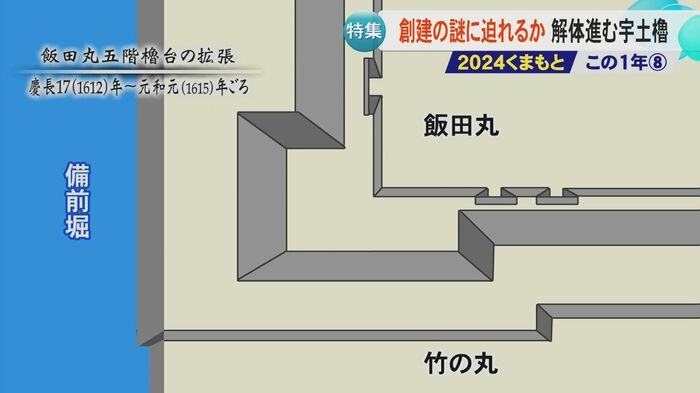

やがて加藤清正の死後、小天守台が築かれた1612年~1615年頃になると飯田丸五階櫓を建てるため、土地を拡張する必要があり、外側に新たな石垣が築かれた。

そして、熊本地震で石垣が崩落し積み直しに向けた栗石撤去の過程で、約400年間、土の中に埋まっていた石垣が露出したのだ。

話を宇土櫓に戻すと、石垣の積み方の特徴から、数寄屋丸西側と平左衛門丸北側は大天守台と同じ1599年から1600年に積まれたとみられ、現在の宇土櫓の北側と西側の大部分は小天守と同じ1611年から1624年にかけて積まれたとみられている。

つまり宇土櫓が、飯田丸と同じように五階櫓を建てるために石垣の拡張を行ったとすれば、「今回の発掘調査で『埋没石垣』が露出するのでは」と考えられている。

郡司琢哉アナウンサー

--楽しみですね

熊本城調査研究センター・網田龍生所長

--それが見えますと大天守だったり、ほかの古い時代の石垣と同じ積み方をしてくれていると、清正の最初の城造りの様子が分かりますし、内側の栗石を確認したりすることで、いつの時代にどういう段階で拡張してきたか、今ある宇土櫓がどの時期にここに建てられたのか、そういったことがこの石垣の調査からも分かってくると期待しています

解体が進み軸組の状態になった宇土櫓

一方、工事用の素屋根内部では建物の解体も進んでいる。

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--1月から本格的な解体を始めまして今はほぼほぼ全体が軸組になった状態ですね。

郡司琢哉アナウンサー

--いや~あらためて見ても建物の構造がこんな感じなんだっていうのが

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--しっかり見て取れます。柱が多いんですよね相当重厚な造りをしててさらにはっきり見えるようになってきたのが昭和2年に全部解体して組み立てているんですがその時に入れられた鉄骨の筋交いがこれでもかという形で外側から内側まで入っているそういった状況も見て取れるようになりました

宇土櫓の建物すべてが解体されるのは昭和2年以来、約100年ぶり。その際、耐震補強の一環として鉄骨の筋交いが至る所に入れられた。

文化財の概念が定着した今では考えられない工法だったとされているが、結果的にはこうした耐震補強のおかげで熊本地震の際、倒壊を免れた。

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--こちら見ていただくと(筋交いが)クニャっと曲がっているところが見て取れると思います

郡司琢哉アナウンサー

--ほんとですね

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--こちらの面でだいぶ力が加わったという状況ですね。それを筋交いが一部食い止めた

復旧は2032年度 創建の謎にどこまで迫れるか

そしてカメラは最上階の5階部分へ。

郡司琢哉アナウンサー

--変わりましたね。なくなってる

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--11月の終わりに小屋組みを外したところなんですけど、今現在部材の調査を進めているところです。屋根がないと寂しいですね

郡司琢哉アナウンサー

--なんかこう『これ宇土櫓です』って感じがしませんね

外された部材は素屋根内部に保管されていた。

郡司琢哉アナウンサー

--こんなに大きいんですね

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--結構大きいです。解体した時はそこまで大きく見えなかったかもしれませんが。ちょうどこれがシャチホコですね

郡司琢哉アナウンサー

--載ってたところ。立ってたのが横になった感じですかね

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--この部分にシャチがカポっと入っていたわけなんですけど非常にここは腐食が進んでいましたね

郡司琢哉アナウンサー

--色が違いますもんね。やっぱり雨を受けているから?

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--中は空洞でしたので、下からいろいろ入り込んだり、いろんな条件でほかのところより痛みが激しい状況ですね

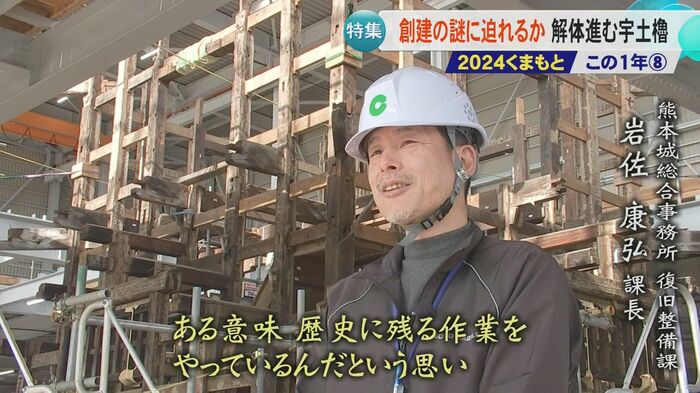

部材は再度使えるかどうかが判断され、古い部材については加工年代の調査も行われる予定だ。

熊本城総合事務所・岩佐康弘復旧整備課長

--木造建築物の宿命で手を入れないと朽ち果てていく。それを防ぐためには30年とか40年のスパンで、しっかり手を入れてこれがその次の世代に繋ぐということにもなりますので重要文化財、価値あるものを繋いでいく過程のひとつなんだということである意味歴史に残る作業をやっているんだなという思いですね

宇土櫓の復旧は2032年度の予定。この過程で創建の謎にどこまで迫れるかも注目だ。

(テレビ熊本)