福井県勝山(かつやま)市にある平泉寺白山神社。創建から1300年が経つこの神社で、2025年5月、33年ぶりに「三十三年御開帳」が行われる。

木漏れ日の射す境内に一歩足を踏み入れると杉の巨木が立ち並び、厳かな雰囲気が漂う平泉寺白山神社は美しい“苔”で知られている。

真夏でも冷気を感じるほどの自然条件が、緑のじゅうたんのように広がる美しい“苔”を育て上げたのだ。

別名「苔宮」とも呼ばれるこの神社は、作家・司馬遼太郎が『街道をゆく 越前の諸道』(朝日新聞出版)において境内に広がるその規模と質を褒めたたえている。

1300年の歴史を刻む白山信仰の拠点「平泉寺」

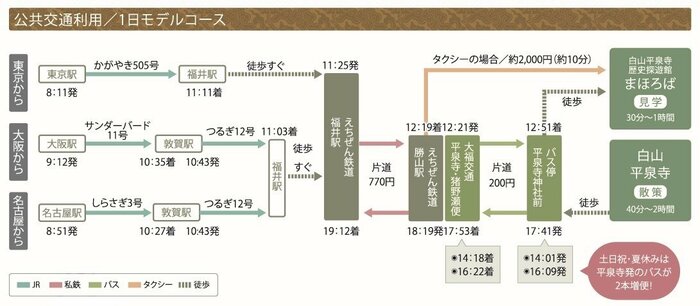

2024年に延伸した北陸新幹線で福井駅まで行き、えちぜん鉄道の勝山駅まで乗り継ぐ。そこからバスによって、15~30分程度のところにあるのが、平泉寺白山神社だ。

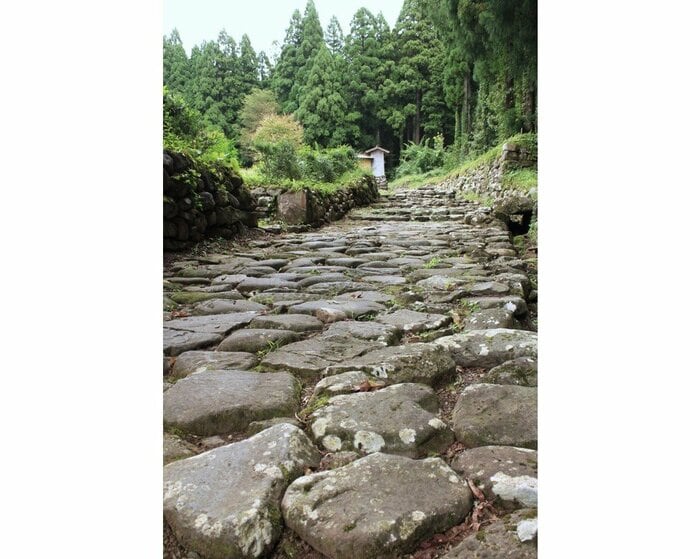

参道にたたずむ2つの岩「牛岩」「馬岩」は、結界のひとつ。いくつかの結界を抜けていくことで身が清められていくとされ、参道の石畳道は、九頭竜川の川石を使ったと伝えられ、約500年前に整備されたものと考えられている。

また、平泉寺には1574(天正2)年の全山焼失に耐えて残ったと言われている大杉がある。450年の時を見つめてきた杉のたたずまいは、この地が“まほろば(素晴らしい場所)”だったことを静かに教えてくれる。

平泉寺は今から約1300年前の717(養老元)年、越前の僧・泰澄(たいちょう)によって創建されたと言われている。

加賀・越前・飛騨・美濃にまたがる霊峰白山には古くから山岳信仰が生まれ、平泉寺は越前側の拠点であった。修行僧や信者は参詣道として切り開かれた越前禅定道(えちぜんぜんじょうどう)を通って白山山頂を目指した。

そして、1084(応徳元)年に比叡山延暦寺の末寺となった平泉寺は、戦国時代には最盛期を迎え、当時の日本では最大規模の宗教都市として栄えた。

しかし、1574(天正2)年、越前一向一揆勢の立てこもる村岡山(むろこやま)合戦が起こり、手薄な背後をつかれた平泉寺は全山焼失。一夜にして灰燼(かいじん)に帰したという。このとき一揆勢が「村岡山」を「勝ち山」と呼んだのが勝山(かつやま)の地名の由来である。

その後、美濃との国境近くに逃れていた顕海(けんかい)により小規模ながら再興され、江戸時代初期には上野寛永寺の末寺となった。明治に入ると、神仏分離令により「平泉寺」の名称は廃止され白山神社となる。

僧兵・稚児行列など御開帳記念イベントも開催

この平泉寺白山神社で2025年5月23日(金)・24日(土)・25日(日)、三十三年御開帳(式年祭)が行われる。

いつから始まったか定かではないが、最も古いもので江戸期の1710(宝永7)年の記録が残されており、33年ごとの御開帳が脈々と引き継がれてきた。明治・大正・昭和・平成期にはそれぞれ一回ずつ開かれ、多くの参詣者が訪れている。

御開帳では女神である伊弉冊尊(いざなみのみこと)が祀られている本社をはじめ、越南知社(おおなむちしゃ)・別山社・三之宮・開山社の扉が開かれ、それぞれの神像を拝見できる。

御開帳記念の各種イベントも目白押しだ。

23日には宮内庁雅楽師・東儀秀樹氏による奉納演奏、24日には僧兵行列、護摩焚き、加賀宝生能ステージイベント、25日には稚児行列、アンサンブル金沢演奏&秋川雅史コンサートが行われる。

また、2025年4~8月は、勝山城博物館記念特別展、白山平泉寺歴史探遊館まほろば記念特別展が行われる。

神の道と仏の道が交差する場所も必見

長い歴史を刻んできた白山平泉寺には数多くの見どころがある。御開帳に訪れた際はゆっくりと散策したい。

結界のひとつとされる牛岩・馬岩。断崖絶壁の景勝地・東尋坊の名前の由来と言われる平泉寺の僧侶「東尋坊」の井戸跡。「平泉寺」の名前の由来となった御手洗池(みたらしのいけ)。兄弟の有力僧がその権力を競い合ったという本社前の巨大な石垣など、言い伝えのある場所が多く残されている。

さらに、神仏習合も白山平泉寺を特徴づけるものであり、東西の神の道と南北の仏の道が交差するポイントがある。

発掘でよみがえった石畳道

戦国時代の最盛期には48の社と36の堂塔、南谷と北谷合わせて6000の坊院(僧侶の屋敷)があり、8000人の僧兵を擁したと言われている。

そんな日本有数の宗教都市はどのようなものだったのだろうか。

勝山市では1989(平成元)年から白山平泉寺の発掘調査を進めてきた。調査が終わったのは200ヘクタールに及ぶ旧境内の約1%だが、南谷で坊院跡の石垣や礎石、石畳道が発掘され、往時の様子がよみがえりつつある。

石垣には山石が、石畳道にはすぐ近くを流れる女神(おながみ)川の川石を使用したことが分かっている。石畳道には側溝が設けられ、また、坊院敷地の出入り口は均等に配置されていることから、計画的な整備が行われたと推測される。

平泉寺白山神社境内からそれて少し足を運べば、発掘地の石畳道や石垣を見学できる。角が丸く、水の流れにもまれてなめらかになっている川石を使った石畳道は意外と歩きやすい。

人力に頼るしか術がなかった当時、人々は汗を流しながら長い時間をかけて道を完成させたことだろう。

勝山市商工文化課・学芸員の松村英之さんは、「15世紀終わりから16世紀初めに造られた石畳道として全国にも例を見ない大きな規模」と語る。

大阪出身の松村さんは1993(平成5)年、同志社大学1回生のときに考古学研究室で、平泉寺で発掘された石畳道の写真を見て感動する。それが中世寺院の研究をするきっかけになったという。

その後、勝山市に就職し発掘調査や研究に25年以上携わってきた。

「実際に発掘すると、ひとつとして同じ形ではない石をうまく平らに並べた石畳道と、ほぼ垂直に積み上げた石垣が地中から現れ、その技術のすごさと美しさに感動しました。平泉寺の石を使った技術は、戦国時代初めの日本列島の中では、ほぼ唯一といっても過言ではありません」

毎秋には日本遺産フェスティバルを開催

国史跡白山平泉寺は2019年に、福井県福井市の一乗谷朝倉氏遺跡などと「中世・近世から石と共にあるまちと人のストーリー」が日本遺産に認定された。これを機に福井・勝山日本遺産活用推進協議会が主催するフェスティバルが2021年から毎年秋に開催されている。

2024年11月16日には「日本遺産 石がかたるフェス」が開催され、勝山会場の平泉寺では、認定ガイドと旧境内を巡るツアーや、「中世・近世に使われた石の技術」についての講演などの催しが行われた。

「白山平泉寺歴史探遊館まほろば」の会場では体験型のイベントも開催。平泉寺の苔にちなんだ「苔テラリウムづくり」と「漆器と笏谷石で禅の箱庭づくり」のワークショップが行われ、女性を中心に多くの人が参加し、熱心に取り組んでいた。

「三十三年御開帳」の時期は、風薫る5月。時間に余裕があれば周辺観光地にも足を伸ばしたい。

平泉寺で培われた石の技術は、密接な関係を築いてきた戦国大名の朝倉氏にも取り入れられたという。一乗谷朝倉氏遺跡を訪ねてみれば、より深く戦国時代の歴史を感じ取れることができるかもしれない。

また、同じ勝山市内には縄文時代の集落跡である三室遺跡、勝山城博物館、越前大仏清大寺、はたや記念館ゆめおーれ勝山、福井県恐竜博物館などの人気スポットもある。

なお、5月23~25日の御開帳が行われる期間は平泉寺白山神社付近での駐車はできないため、シャトルバスの運行が実施される。

御開帳記念イベントの詳しいスケジュールや、シャトルバスの運行状況は、平泉寺白山神社や勝山市のホームページで確認しながら、ぜひ2025年の初夏は福井・勝山市を訪れてほしい。