そこで聞かれたさらにリアルな声は、どのようなものだったのだろうか。またロスパンをなくすために私たちができることは? ロスパンの教科書を手がけた担当者に聞いた。

人気がないと思われたくない

――なぜ「ロスパンの教科書」を作成したの?

サービスを開始するにあたり、パン屋さんに新規登録のお声がけをしていた時、お店の方から「rebakeに自分の店が掲載されると、ロスが発生する人気のないパン屋だと思われそう」との理由で断られてしまった経験がありました。

パンが余ってしまうのは仕組み的な問題もあるのですが、パン屋さんが自らロスについて語ることは難しい状況を感じていました。

そこで、まずはロスが発生する背景をお客さまに知ってもらうことが重要だと考え、来店者にロスパンの説明をできるようなものになればいいなと思い、作成することに至りました。

――そもそもパンが売れ残ってしまうことがあるのはなぜ?

発酵させる食品なので、パンを作るのにはどうしても時間がかかります。48時間前から仕込みをしているお店もあるようです。

その上、季節や気温などに消費者の行動が影響されるため、かなり先の売り上げを予想しなければいけません。これらの独特な事情で、ロスが発生しやすい食品なのです。

――「ロスパンの教科書」の作成中、パン屋さんの声で印象に残ったことはある?

「自分の手で作ったパンを自分の手でゴミとして捨てなければいけない。これが少ししんどい」という声がありました。廃棄が出る状況にハッとさせられ、私たちの活動をしっかりしていかなければと改めて実感しました。

また「余ったパンを最初はご近所さんに配っていたけれど、だんだんあげすぎてお互い困るようになってしまった」というエピソードも聞き、リアルなロスパンの事情を感じました。

“焼きたて”以外の選択も

――rebakeがスタートした2018年と現在で、パン屋さんや消費者の意識の変化は感じる?

今回用意した1万冊の「ロスパンの教科書」を店頭に置いてもらうことができ、その内容をSNSで発信してくださるお店もありました。オープンに食品ロスのことが伝えられるようになったのは、かなり大きな変化だと感じています。

――ロスパンを減らすために、消費者はどんなことを意識できそう?

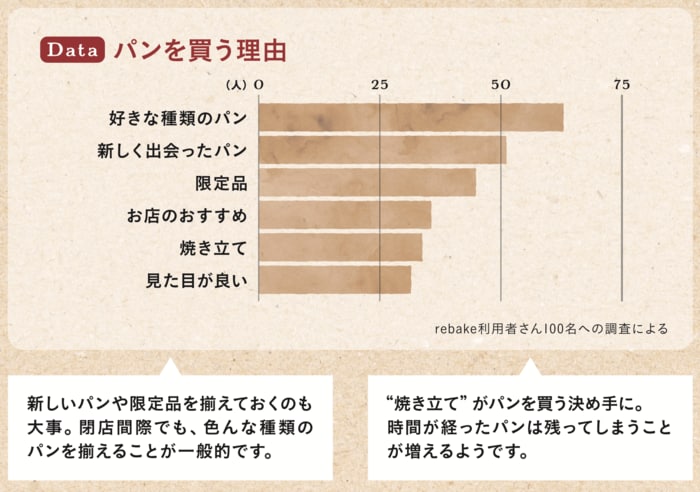

パンは“焼きたて”にプレミア感があると思います。すると、焼きたてではなくなってしまったパンが売れづらくなってしまいます。

例えば家に帰って食べるパンや明日食べるパンは、焼きたて以外のパンも選択肢に入れてもらえるとうれしいです。

ロスパンが出ない社会に

――rebakeでは「売れ残りの価値を下げない」ことを大事にしているそうだが?

パン屋さんのロスは天候による消費者行動に影響される部分が大きく、決してそのパンの価値が低いから売り切れなかったわけではありません。

パン好きの間では、冷凍しておいしく食べる文化もできあがっています。そういった技術を用いて、品質をそのままに、ロスパンも職人さんが思いを込めて作ったものなのだと理解してもらいたい。「ロスパンの教科書」を作成したのも、そういった思いです。

「食品ロスだから」「安いから」ではなく、ロスパンが価値あるパンの1つとして、選択肢の中に入るような仕組み作りをしていきます。

――これからのrebakeが目指す姿は?

ロスパンを「捨てるか」「売れるか」の基準ではなく、経済の仕組みの中に自然に組み込まれている未来を実現したいです。

余ったものが循環し、最終的にはロスパンが出ない社会を目指しています。

パンの選び方を少し意識するだけでも、食品ロスについて考えるきっかけになりそうだ。

「ロスパンの教科書」が近くのパン屋さんに置いてあったら、ぜひ手に取ってみてほしい(rebakeに連絡することでも入手可能)。