40代以上と10代以下が増えている

毎週木曜午後の定例となった、新型コロナウイルスの感染状況、医療体制について専門家が分析・評価する東京都のモニタリング会議。

会議の結果、感染状況について先週と同じく最も深刻な「感染が拡大していると思われる」となった。

新規陽性者数はわずかに減少傾向があるものの、感染年齢層に変化があった。

これまで合わせて6~7割いた20代、30代が55%に減った一方で、40代以上と10代以下(=20歳未満)が増えているという。

感染経路は家庭内が4割…10代以下は家庭内が7割

感染経路は全世代で家庭内感染が40.9%と最も多く、次いで職場が15.8%、会食が11.7%となっている。

最多の家庭内感染だが、なかでも10代以下は7割が、40代以上でも5割にのぼっている。

10代以下の感染割合が増える中、来週から2学期が始まる学校が多い。

家庭と学校で感染を繰り返すことで、さらなる感染拡大につながってしまうことのないよう注意が必要だ。

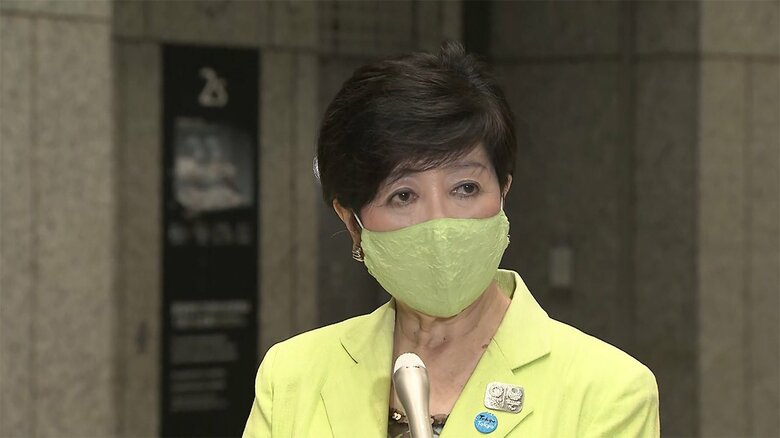

小池知事は、家庭でも検温やマスクの着用を適切に行うなど、改めて予防対策を確認するよう呼びかけた。

マスク外して近い距離で長時間話す…会食のリスク

以前より減ったとはいえ、一度に複数の人が感染するリスクがある会食についても改めて警鐘がならされた。

「マスクも外して近い距離で長時間話すとなると、実はこれが3密の要素、全て満たすんですよね」国立国際医療研究センターの大曲センター長はこう指摘する。

では、大曲センター長は、最近の会食の現場をどう見ているのか?

「かなり配慮されてるところが増えていると思います。何に配慮されているかというと一つは相互の距離。座る席や距離に配慮されたり、あとは換気ですよね。町を歩くと店の入り口を開けているお店がすごく増えましたよね。窓も扉も開いているところとか、明らかに換気に注意されているんだなというのをすごく感じます」

感染予防対策をする店舗が増えていることを評価するものの、会食中については

「しゃべるときのしぶきはなかなか難しい。会食となると人間楽しいので距離も近くなります。マスクも外して近い距離で長時間話すとなると、実はこれが3密の要素、全て満たすんですよね。やっぱり同じ会食と言っても、そういう場が成立するとリスクが高い。」

会食にありがちだが、最初は距離をとっていても、時間が経つうちにだんだん距離が近くなってしまう。そして、忘れてはいけないのが食後だという。

大曲センター長は、食後に話をするときにマスクを着用することも良い、という。

重症者の定義で国と都に食い違い

また、医療提供体制については逼迫度が上から2番目の「体制強化が必要であると思われる」にとどめたものの、重症患者の増加が加速している、重症患者の増加に伴い医療機関への負荷が強まっている、という分析・評価となった。

重症者数については東京都では、新型コロナウイルスの重症者の定義を

①人工呼吸管理をしている

②ECMOを使用している

のどちらかにあてはまる患者としている。

しかし、厚労省の定義では人工呼吸器やECMOを使用せずにICUに入っている人も加わるので、都の数字より多くなる。

例えば、19日の都の重症者は32人と発表されたが、これは都の定義で出した数字であり、厚労省の定義にすると、41人になるという。

都は現場や専門家の声を受け、4月27日以降、人工呼吸器やECMOを使用せずにICUに入っている人を重症者から除いていたが、その理由として、ICU在室者の全てが必ずしも重症でない、集中治療の基準が病院によって異なる、などをあげている。

今後はICUに入っている患者について、厚労省の調査への報告は行うということだが、都のモニタリング会議で分析・評価する場合などについてはこれまでの東京都の定義で評価・分析を行う、という。

2つの数字が併存するのはわかりにくいという批判もきかれるが、実態把握のために双方をうまく活用することが国、都、専門家に求められている。

「特別な夏」を「抑え込みの夏」に

「特別な夏を「抑え込みの夏」にしていきたいと思います」小池知事はモニタリング会議のあとに改めてこうよびかけた。

本当に「抑え込みの夏」とするためには、今一度、基本に立ち返って日常生活のなかでの感染予防対策を1人1人が実行していくことができるかどうかにかかっていると思う。

執筆:社会部都庁担当 小川美那