自民党の小泉元環境相は9日午前、経団連の十倉会長と会談し、賃上げなどについて意見交換を行った。小泉氏は大企業が従業員を解雇するルールの規制見直しについても1年以内に実現すると掲げているが、この規制が見直されると、私たちの生活や働き方に一体どんな影響があるのか。

小泉氏、賃上げなど「圧倒的スピードで改革する」

小泉元環境相は経団連の十倉会長との会談後、賃上げや正規・非正規で働く人の格差是正などを「圧倒的スピードで改革する」と述べた。また、経団連も要望する選択的夫婦別姓の実施について、法案を提出をする考えを伝えた。

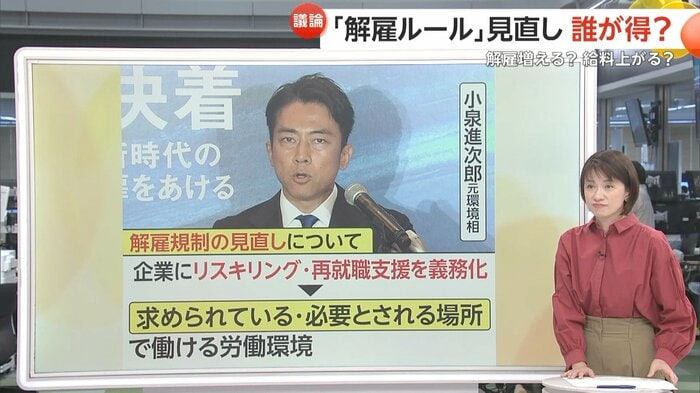

このほか、小泉氏は大企業が従業員を解雇するルールの規制見直しについても1年以内に実現すると掲げている。

小泉氏が公約として掲げる解雇規制の見直しには、河野太郎氏も規制緩和に意欲を見せている。

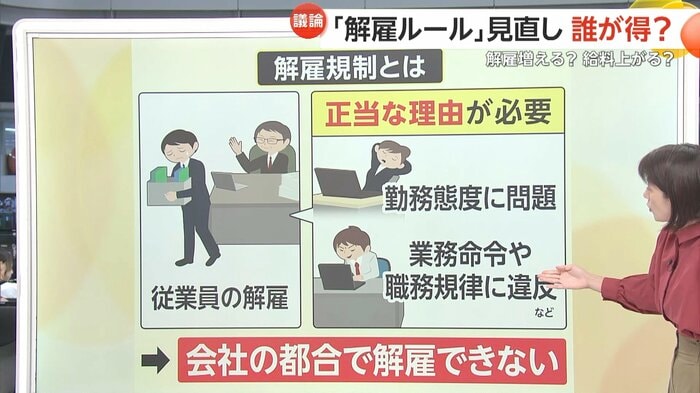

総裁選の焦点ともなりそうな「解雇規制」だが、そもそも今の日本では、会社が従業員を解雇する際には、勤務態度に問題がある、業務命令や職務規律に違反するなどの「正当な理由」が必要で、理由が明確でない限り、会社の都合では解雇できないというルールになっている。

このルールに対して、小泉氏は6日の出馬会見で、「今の働き方に合っていない」「大企業の解雇ルールを見直すことで、人材の流動性を高める」と発言した。ただ一方で、企業には解雇をしやすくするだけではなく「リスキリング(学び直し)」や「再就職の支援などを義務化」するとし、求められている人が求められている場所で、必要な人が必要な所で活躍しやすい労働環境を目指すとした。

「解雇ルール」の見直しのメリット・デメリット

宮司愛海キャスター:

「解雇しやすくなる」ということは働く側にとっては、怖いことでもあると思いますが、メリット、デメリットについて立石さんはどう考えますか?

立石修フジテレビ解説委員室長:

企業側にとっては一般的にメリットとして言われているのは、終身雇用に縛られずに適材適所に必要な人材を置くことができることで、その結果として生産性が上がれば、それは労働者側にとっても給料が上がり、良いことだとの指摘もあります。そして自民党の河野氏は、企業が雇いやすくなることで、正規と非正規の格差を縮めることにもつながるとして、労働者にもプラスに働くと強調しています。

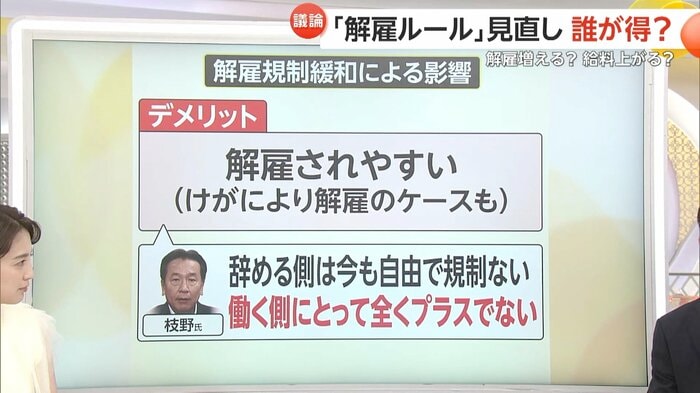

ただデメリットとしては、とにかく労働者側は解雇されやすくなってしまいます。作業現場や工場で働いている人が、けがをして作業ができなくなったとしたら、そういった理由でも解雇されてしまうことがあるかもしれないため、その結果、社会不安が増してしまうということが指摘されています。立憲民主党の枝野氏は、「会社を辞める側は今も自由で、そもそも規制はない。これは働く側にとって全くプラスではない」と批判しています。

宮司キャスター:

意見が分かれているますが、パックンはどう思いますか?

SPキャスター パックン:

実はこの問題、構造改革「3本の矢」の時代からずっと議論されているんです。

経済界の知り合いや外資系の知り合いには、よく呼びかけている方がいます。適材適所ができていない、逆に解雇できないから人を雇うのも怖いとよく聞きます。

アメリカでなぜできているかというと、まず契約社会です。しっかりした契約があり、労働組合も強いです。そして、何といっても転職しやすい流動性のある経済です。この3つの条件がまだ揃っていない日本では、確かに労働者が解雇されて置いてかれてしまう可能性も大きいかなと思います。

日本は“解雇しにくい国”ではない

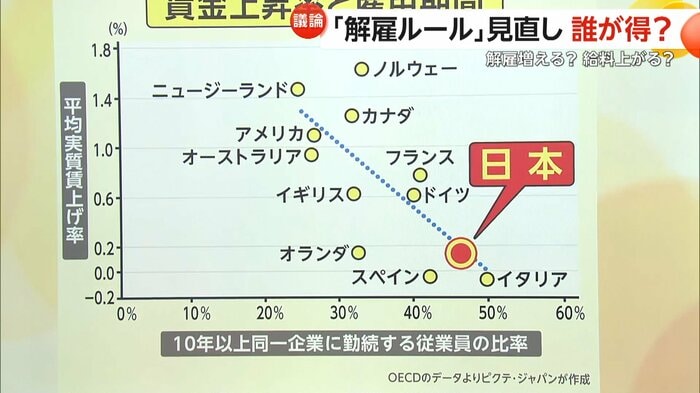

賃金の上昇率と雇用期間を表したデータでは、10年以上同一企業に勤務する従業員の比率が多いほど、賃上げが進んでいないという結果になっている。

木村拓也キャスター:

日本は終身雇用といわれて久しいですが、どうして雇用期間が長いと賃金が上がりにくいのですか?

立石解説委員室長:

終身雇用で、年功序列になると定期昇給になって上昇は緩やかになります。アメリカのような成果主義だと、一気に給料が跳ね上がるケースがあるということですね。

宮司キャスター:

人材の流動性を担保することは大事というのは分かりましたが、規制緩和が解決策になるのでしょうか?

立石解説委員室長:

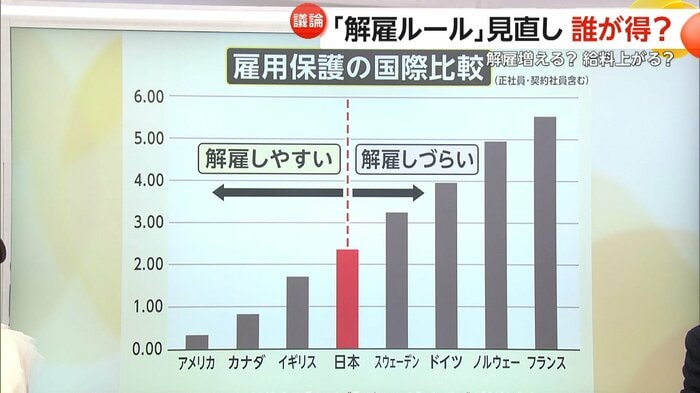

OECDのデータを見ると、決して日本が突出して解雇しにくい国ではありません。確かにアメリカなどよりは解雇しづらいですが、データを見ると、スウェーデンやノルウェーといった北欧の国々やフランスよりは、むしろ解雇しやすいです。

しかしこういった国々では、労働市場は日本より流動化して賃金上昇率も高いです。解雇しやすくなれば全て解決するものではなく、さまざまなリスキリングの条件なども併せて考えないといけません。

宮司キャスター:

失業した人のセーフティーネットなどもどう整備していくかなど、同時に議論していかなければいけない課題がたくさんあるように感じますね。

立石解説委員室長:

ひいては子供たちの教育制度から始まっていますし、パッケージとして見直していくことが必要かなと思います。

(「イット!」 9月9日放送より)