職場での評価に不満を抱える若者が3割以上いることが調査で分かった。特に「評価基準の不明確さ」や「コミュニケーション不足」が主な不満点となっている。専門家は、評価を個人の成長やキャリアにつなげる具体的な取り組みが、企業には必要だと指摘する。

若者の職場評価に不満「透明性」求める声

職場での自分への評価は適切なのか、若者たちの本音が見えてきた。

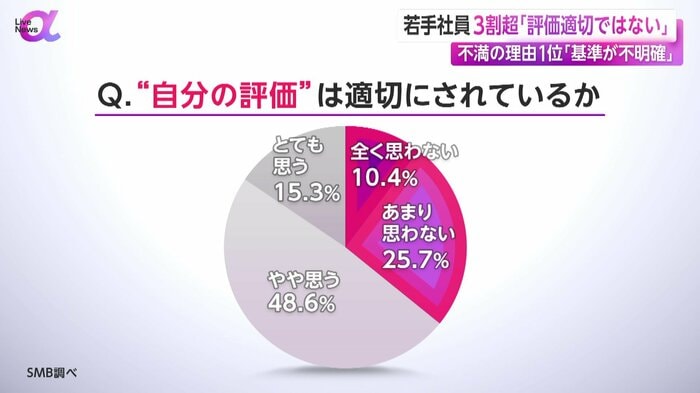

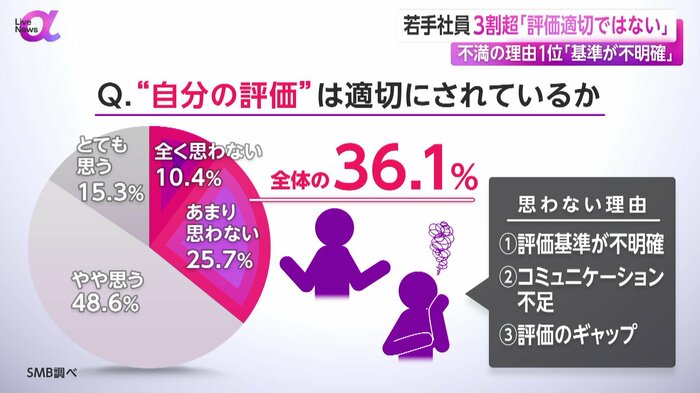

誰しも気になる自分自身の仕事の評価。業務管理システムを運営するSMBが、若手社員を対象に行った調査によると、3割以上の人が、自分の評価が適切ではないと感じている事が分かった。

このうち、2人に1人は「評価基準の不明確さ」に納得できず、上司との「コミュニケーション不足」や、「評価のギャップ」に不満を持つ声も多く挙がった。

そこで、7割以上の人が必要だと感じているのが、「評価の可視化」だ。

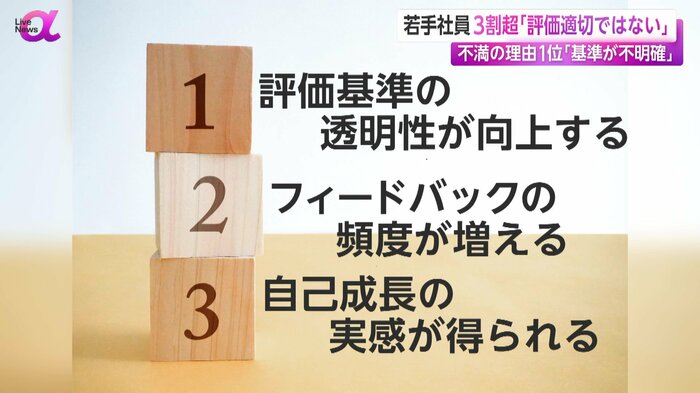

「評価基準の透明性が向上する」、「フィードバックの頻度が増える」、「自己成長の実感が得られる」など、メリットを感じるようだ。

スキル評価と育成プログラムで成長を促進

「Live News α」では、デロイト・トーマツ・グループの松江英夫さんに話を聞いた。

海老原優香 キャスター:

評価については、「スキルをもっと評価して欲しい」との要望も強いようですね。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

働く人のスキルを可視化し、どう評価するかは、今後よりいっそう重要になります。

一般にスキルというと、特定の知識や技能といったハードスキルが注目されがちですが、実は、コミュニケーション能力や論理的思考力といったソフトスキル(ヒューマンスキル)も重要な要素です。

特にAI技術が日々進化する中では、ソフトスキルは、人間が持つ普遍的な力として重要性を増しており、あるサービス業では、問題解決力、創造力、信頼構築力等をグループ共通のスキルとして定義し、それぞれに必要な研修の具体的なプログラムと紐付けることで可視化し、自ら立てた成長目標に対するスキル成熟度を評価することで納得感を高める取り組みをしています。

海老原キャスター:

納得感を高める中で、「評価」の不満を解消するにはどうしたら良いのでしょうか。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

組織内で「評価」の不満を解消するには、「評価を“成長”に結びつける」視点が大切です。

評価はあくまで“相対的”なものですが、成長は自分にとって“絶対的”なものなので、単に過去を指摘するだけの評価ではなく、教育の機会や次の仕事への結びつけを通して自らの成長実感を持てるようにできるかどうかが納得感につながります。

ある自動車部品メーカーでは、ソフトウエア開発者を育成するために、個々のメンバーが保有するスキルを、内部・外部の目を通して客観的に評価(ソムリエ認定制度)した上で、世代を問わず学べるリカレントプログラムや、熟練者のアドバイス(バディ制度)による実践スキルの獲得、次の仕事のアサイン機会を、一連で提供することを通して人材育成の成果を上げています。

双方に好循環・未来志向の評価を

海老原キャスター:

そうした取り組みが、さらに広がるといいですね。

デロイトトーマツグループ執行役・松江英夫さん:

今後は、組織としてテクノロジーを駆使して、従業員のスキル評価と仕事の機会とのマッチング力を高めることも有効です。

ある外資系企業では、個人のスキルや、キャリアの希望に合わせたおすすめプロジェクトをAIが提案する仕組みを作ることで、個人がスキルを活かして成長できる機会が増えました。

これからは「評価」をキャリアアップにつなげる未来志向にすることで、個人と企業の双方の成長を後押しする好循環が生まれることを期待します。

海老原キャスター:

年に2回、私も上長との面談がありますが、先日、自分の評価を確認する機会がありました。明確な評価基準と、定期的なフィードバックは、誰もが必要としていることのように思います。

働くことで社会に還元できることも素晴らしいことですが、自分の成長や充実感にもつながるといいですよね。

(「Live News α」8月16日放送分より)