戦時中、空襲から命を守るために作られた「防空壕」。 神戸市のある住宅には、防空壕が当時のまま残されている。

【動画】今も残る『防空壕』空襲に怯えた幼少期 授業中でも空襲警報が鳴ると走って帰宅した小学校時代 経験者が記憶を語る

空襲警報が出るたびに逃げ込んだ、あの日、あの時。 85歳の男性の幼少期の記憶を、関西テレビ「newsランナー」吉原功兼キャスターが取材した。

■今も残る「防空壕」 経験者が語る戦争の記憶

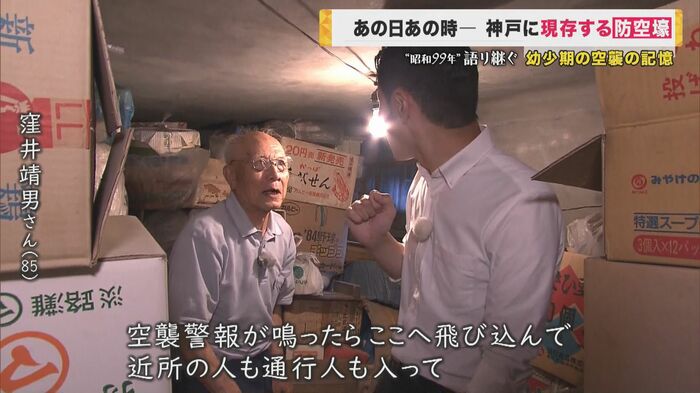

神戸市須磨区に住む、窪井靖男さん(85歳)の自宅の地下には、今も防空壕が残っている。

「どうぞ」と下りていく窪井さんに続き、吉原キャスターも地下へ。 防空壕の中には段ボールなどが積み上げられているが、見えている範囲以外にもまだスペースがあるようだ。

窪井靖男さん:これね、まだ向こうに2メートルほど(スペースが)あります。

吉原功兼キャスター:(身長)175センチなんですけど、(天井に)頭がぶつかるくらいの高さですね。

窪井靖男さん:空襲警報が鳴ったら、私らもここへ飛び込んで、近所の人も通行人も皆、ここへ入れるだけ入って。入り口に爆弾が落ちた場合、この窓枠を外してこちらからも抜けられる脱出口になっています。

およそ90年前、日露戦争にも従軍した祖父が次の戦争に備えて、自宅を建てる際に防空壕を作った。非常事態の時に、飲み水や消火にも使えるようにと、井戸も掘られた。1995年の阪神・淡路大震災の揺れにも耐え、当時のまま残されている貴重な防空壕です。

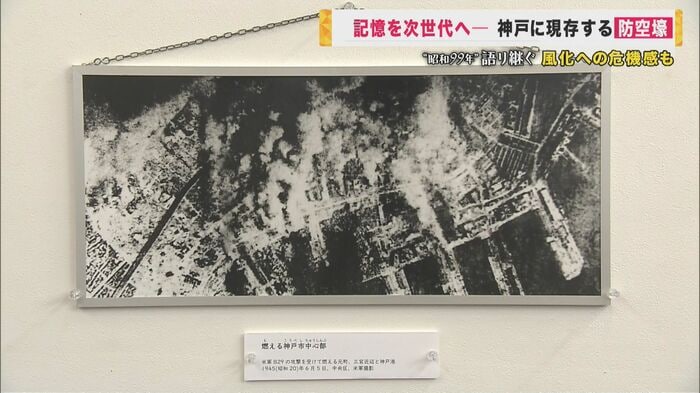

神戸の市街地は、終戦の半年ほど前から、アメリカ軍による度重なる空襲の被害に遭った。

大量に投下された焼夷弾(しょういだん)で、市街地のおよそ8割が焼けたと推定されている。被害を受けた家屋は14万戸以上、7500人以上が死亡した。

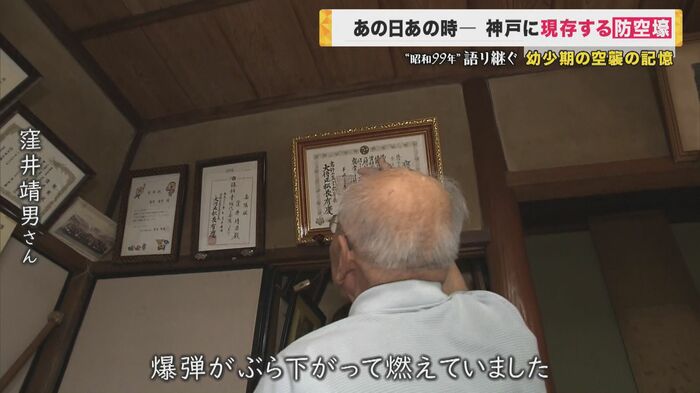

神戸大空襲で、窪井さんの自宅にも焼夷弾が直撃した。

窪井靖男さん:ここへ爆弾がぶら下がって燃えていました。おじいさんが鳶口(とびぐち)で池にはめて(火を)消したんです。

鳶口とは、火事の延焼を防ぐ作業などに用いられる鉄製の道具だ。

窪井靖男さん:ここは完全に残っています。畳一面、破片で穴が開いていました。

窪井さんが指さした引き戸の敷居には、はっきりとその傷が残っていた。奇跡的に全焼は免れたが、今も残る傷痕が当時の衝撃を物語っている。窪井さんは、神戸の街を焼いた焼夷弾の残骸を拾っていた。

窪井靖男さん:これが焼夷弾の1発なんです。これが弾頭で、実物なんです。

吉原功兼キャスター:これが空から降ってきた?

窪井靖男さん:そうです。(弾頭を)持ってみてください。

吉原功兼キャスター:重いですね。

窪井靖男さん:これが8000メートル上から落ちてくるんです。

窪井靖男さん:この(焼夷弾の)中に油脂が入っています。マヨネーズみたいな油が入っていて、爆発と同時に油が飛び散るんです、火のついた油が。それで家を焼くという爆弾。

吉原功兼キャスター:これ(焼夷弾)がいくつもついている?

窪井靖男さん:100発くらい入っています。

吉原功兼キャスター:どういう音でした?

窪井靖男さん:ザーって、簁(とおし)の上で豆を転がしたような音です。空気を破って落ちてくる音なんです。

■空襲警報で授業が中止に…急いで帰宅した小学生時代

神戸大空襲の当時、7歳だった窪井さん。 空襲警報が鳴るたびに、地下の防空壕に避難していた記憶が鮮明に残っている。

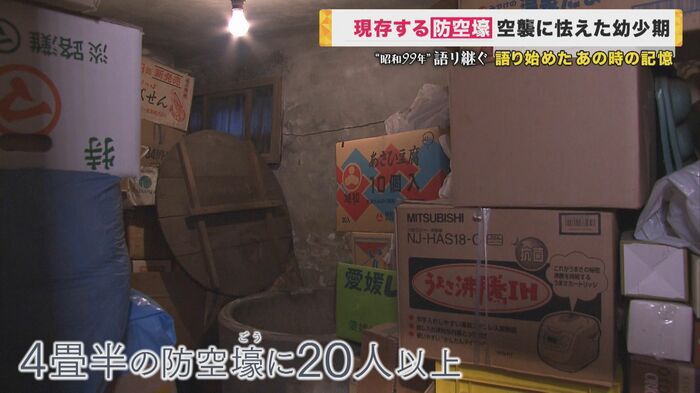

吉原功兼キャスター:この(防空壕の)中に何人くらい(入る)?

窪井靖男さん:24、25人くらい。

吉原功兼キャスター:地域の方たちが集まって?

窪井靖男さん:そうです。入れるだけ入って、覆いかぶさるようになって。私は子どもだから下敷きになって、『うう』って言っていました:

吉原功兼キャスター:決して広くはないですね。この中に20人ですか…。息苦しさもありました?

窪井靖男さん:そうですね、夏の暑い時ですから。

吉原功兼キャスター:電気を切ったらどんな感じになるんですか?

実際に照明を消してもらうと、中は真っ暗に。

窪井靖男さん:(照明を)切ったらこんなんです。いつも暗がりの状態です。ろうそくつけて。夜の空襲警報は特に怖かったです。

4畳半ほどの防空壕に、20人以上。昼夜問わず、命を守るために必死だった。

小学生だった窪井さんは、通学中にも空襲の恐怖に襲われていたという。

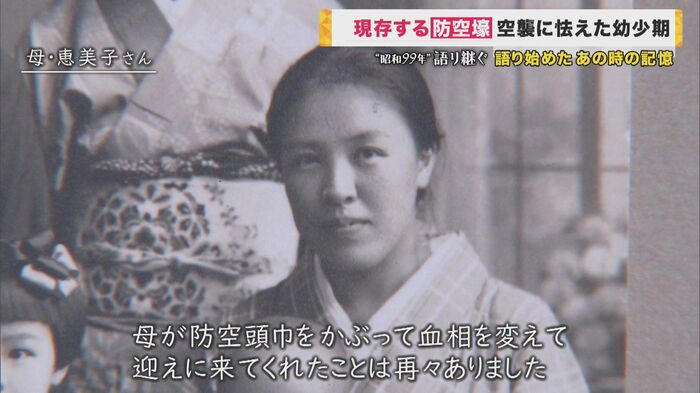

窪井靖男さん:小学校に行くんですけど、いつ空襲警報が鳴るか分からない。鳴ったら先生が授業を中止して、『皆さん帰りなさい』と言われて、自分の家を目指して帰るんです。防空壕が至るところにあるんですけど、近所の人や通行人が入って、防空壕の入り口が人の背中しか(見えない)、子どもも入れない状態なんです。母親が防空頭巾を被って、血相を変えて迎えに来てくれたことは再々ありました。

吉原功兼キャスター:学校の帰りに空襲が…どういう気持ちでした?

窪井靖男さん:毎日毎日、空襲警報が鳴らへんか、毎日それがありました。

■出征した父 届いたのは戦死の知らせだけ

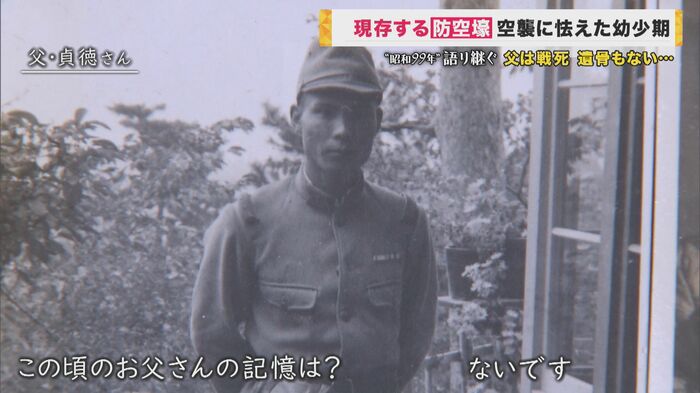

窪井さんの心に影を落としたのは、空襲の記憶だけではない。窪井さんの父・貞徳(さだのり)さんの写真を見せてくれた。

吉原功兼キャスター:この頃のお父さんの記憶は?

窪井靖男さん:ないです。

父・貞徳さんは、窪井さんが4歳の時にミャンマーへ出征。一緒に過ごせたのは、幼少期のわずか数年だった。

窪井靖男さん:戦争せないかん時代に、父親は子どもを置いて戦争に行って、内地におったら毎日かわいがってもらえたと思うけど、戦争に行っているから。

所属していた部隊が全滅。終戦のおよそ1年前、家族のもとには、貞徳さんの戦死の知らせだけが届いた。

吉原キャスターは窪井さんと共に、貞徳さんの墓がある霊園へ訪れた。

吉原功兼キャスター:お父さまの遺骨は?

窪井靖男さん:遺骨はないんです。ここへ納める時に中を見てみたら、名前が書いてあるだけの木の札だけでした。

吉原功兼キャスター:戦争で亡くなるってことは…

窪井靖男さん:ジャングル戦で、どこでどうなっているか分からないからね。戦友が『窪井はどこで亡くなった』って伝える人がおったらいいんやけど、一人も生きて帰ってきてないからね。

■薄れゆく記憶を次の世代へ「戦争は絶対したらいかん」

戦後、窪井さんは戦争の記憶を胸にしまっていたが、2023年、神戸市が防空壕の調査を始めたことをきっかけに、語り始めた。 戦争の記憶を次世代へつなげるため。

神戸市が市内に残る防空壕の情報や、当時のエピソードを集めたところ、市内には17基の防空壕が残っていることが分かった。

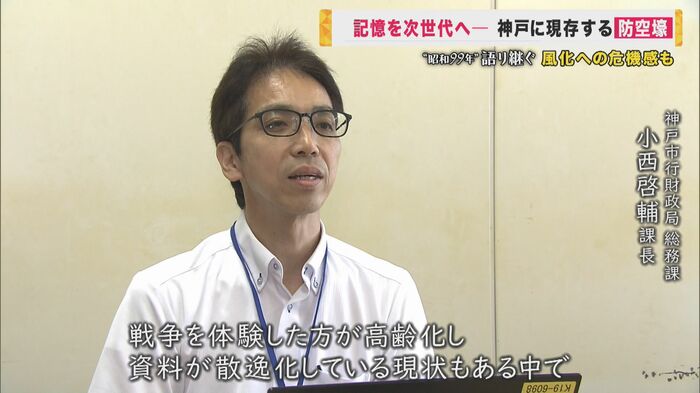

神戸市行財政局 総務課 小西啓輔課長:実際に戦争を体験された方が高齢化し、資料が散逸化していく現状もある中で、市民が持っている情報を寄せていただく、物として届けていただくことで、われわれとしては保存・保管、あるいは発信するという形で次の世代につないでいくことに一定貢献できるのかなとは思っています。

集まった情報は、神戸市立中央図書館で戦時中の資料と共に展示されている他、市のホームページでも公開されている(展示は8月16日まで)。

この調査に窪井さんが協力した理由は、記憶が風化していくことに危機感を抱いているからだ。

窪井靖男さん:防空壕が残っている数が少ないと聞いて。『私のところに防空壕があるんや』ってことは言っていないから、知っている方は少ないです。私らの年代では『あんたのところ防空壕あったな、今でもあるんか?』って話はしますけど、若い人は全然知らない。

吉原功兼キャスター:お子さまともこういう話を?

窪井靖男さん:滅多にないです。

吉原功兼キャスター:なかなかできないものですか?

窪井靖男さん:『またその話か』ということになるからね。もっと興味持ってもらわないといかんけど。

今年86歳を迎える窪井さん。経験を若い世代へ伝えていきたいと願っている。

窪井靖男さん:戦争のないように。もう私ら90歳が近いんですけど、生き残っていますけど、戦争は絶対したらいかんということは第一にありますね。

吉原功兼キャスター:世界では戦争が起きている今だからこそ、戦争の怖さを今訴える必要はありますよね?

窪井靖男さん:あります。絶対したらいけませんな。戦争の怖さを次世代にも話して、伝えるべきだと思います。

終戦からまもなく79年。実際に経験した人が少なくなっていく中、残された世代が次の世代へ伝えていく役割を担わなくてはいけない。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年8月13日放送)