今から約20年前、ダム建設のため水に沈んだ町が岡山県北にある。激しい反対運動の末、なぜ町は沈んだのか?その歴史をもう一度検証する動きが起きている。

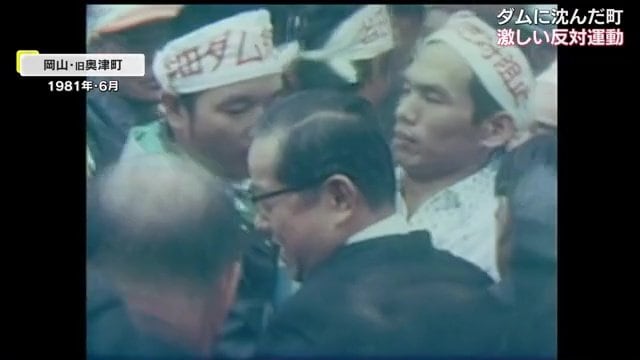

知事を取り囲み…激しい反対運動

1981年6月、岡山・旧奥津町で撮影された映像には、ダム建設を推進する岡山県の長野知事を囲む旧奥津町の住民の姿が映っていた。

強権的に進められる計画に住民は激しく反発した。その町は今、ダムの底に沈んでいる。

半世紀近くに及ぶ住民闘争を経て作られた苫田ダム。穏やかな水をたたえるその下には、約500世帯が沈み、多くの人の人生が変わった。

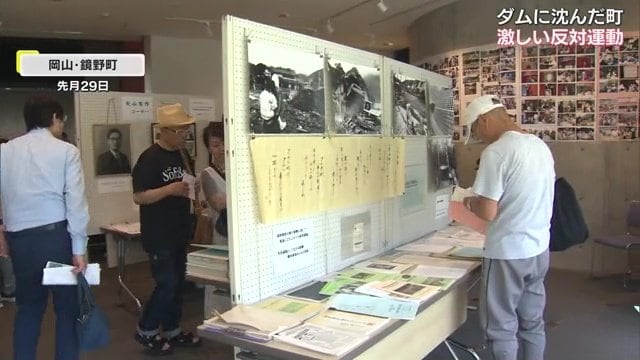

この夏、ダムの近くで反対運動の歴史を伝える資料展が開かれ、当時を知る人たちが集まった。

武田英夫さん:

巨大なダムと巨大な権力によって500世帯の方々の人生が狂わされた

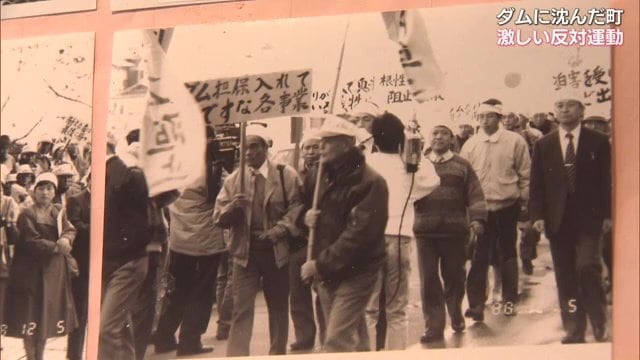

資料から見えてくるのは、国や県が進めるダム建設計画に、強く反発する住民の姿だ。1957年、新聞報道で計画が明らかになると、2年後には、奥津町議会がダム阻止条例を制定。

当初、住民は一致団結してダム建設に反対していた。

ダム反対運動を象徴するのが1958年に建てられた「団結の碑」。当時の全村民1908人が団結してダムを阻止しようという思いを込めたものだが、その運動は時代を経て変わっていった。

県庁前や津山の商店街など、抗議運動は様々な所で展開された。

圧力により住民が徐々に分断

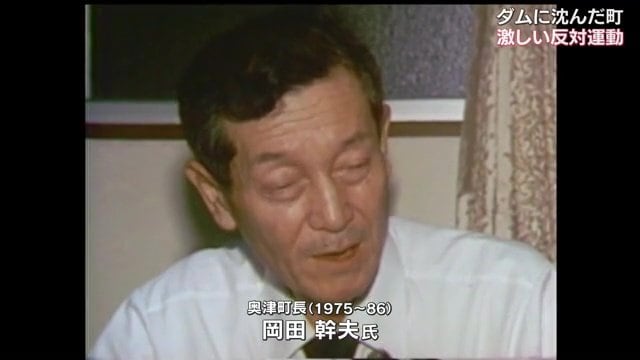

しかし、反対派の先頭に立っていた岡田幹夫町長はダム推進派の強い圧力を受けていた。

次女の友保真由美さんは「連日電話があったり、交代で家に押しかけたり。それは早く賛成をというようなことです」と当時を振り返る。

そして住民も圧力を肌で感じることに。水没予定地で公共事業が抑制されていったのだ。

友保真由美さん:

道はよそはきれいに整備されているのに、奥津町だけは昔のままだったり、電話も通じないとか、行政圧迫ですよね

一方で、立ち退きを決めた住民には多額の補償金が支払われた。このアメとムチによって町民は徐々に分断されていった。

友保さんは「反対だった人が賛成に回り、賛成の家と反対の家が話さなくなったり、コミュニティが崩れていくのは肌で感じた」という。

現在、苫田ダムの資料館にある1つのジオラマ。ダムに沈んだ町並みが克明に再現されている。

このジオラマに衝撃を受けた若者がいた。津山市出身でこの春から、フジテレビの報道センターに勤務する頃安悠希さん(24)。立ち退きを迫られた住民など40人に話を聞き、大学院の修士論文をまとめた。

頃安さんは「最初計画が持ち上がった当初は、住民はまさかこんなものができるわけないと思っていたが段々と時代のうねり、20年、30年と時が経過して世代が変わっていく、ライフスタイルが変わっていく中で、苦渋の決断で移転を受け入れたということが話を聞く内にわかった」と語る。

ライフスタイルが変化する中、子供たちに少しでも良い暮らしをさせたいと泣く泣く移転を決断した住民たち。

ダム反対で固まっていた町民は切り崩され、多くが賛成に方針を変えていった。

水の7割は使う見通し立たず…

そして2005年に苫田ダムは完成した。計画が明らかになってから実に48年の月日がたっていた。

友保真由美さんは「(父親の岡田幹夫町長は)『一番の原因は年数に負けた』と言っていた。最初はガチっと阻止で固まっていたのが、段々崩れていって、皆年を取っていく、それに負けたと言っていた」と振り返る。

苫田ダムの反対運動は今に何を伝えるのか?

元住民に話を聞いた頃安さんは「ふるさとというもの、先祖代々のお墓や、先祖が守ってきた田んぼや畑があって、簡単に手放せないという当時の住民の方々の思いは、今となっては結構忘れられている感覚なのかもしれないが、人にとってのふるさとみたいなものを苫田ダムのエピソードを通して、皆さんに考えてもらえたら」と話した。

多くの人の苦しみの上に作られた巨大ダムだが、供給されている水の7割は使う見通しが立っておらず、本当に必要だったのかという意見もある。

強権的に造られた苫田ダム。歴史に何を残すのだろうか。

(岡山放送)