高円宮妃久子さまは7月14日、「AED20周年記念シンポジウム」に出席されました。いまでは、一般的になっているAED(自動体外式除細動器)は、当初は医療従事者にしか使用することができませんでした。関連学会が医師ではない人への使用について提言するなどし、段階的に規制緩和を経て、20年前の2004年7月に厚労省が一般市民によるAED使用を認可しました。

今回は、これまでの歴史から見えてきた今後の課題について、「日本AED財団」、「日本救急医療財団」「JRC日本蘇生協議会」など心臓突然死に関わる団体によるシンポジウムが行われたのです。

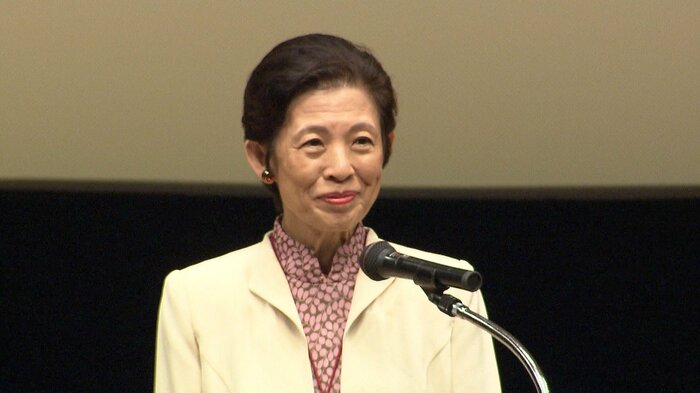

久子さまのおことば「まず呼ぼう、AED」がキャッチフレーズに

久子さまは、日本AED財団と日本心臓財団の名誉総裁を務めていて、これまでもAED推進イベントに毎年出席されています。

今回20周年にあたってのキャッチフレーズ「まず呼ぼう、AED」は、昨年のイベントで久子さまが述べられたお言葉から決められたと言います。「AEDを連れてくればいいんです。そこに専門家がいたら、専門家が使えばいいんです、AEDを。とりあえずは、取りに行きましょう」と述べられた久子さま。

さらに懇談の場でも、まずはAEDを持ってくることの重要性を説かれていたといいます。

AEDは普及したものの、使われることがないという現在の課題を端的に示されたお言葉だったのです。

今回、2024年のシンポジウムで久子さまは、まず高円宮さまが2002年に倒れられた際の模様を語られました。

「駐日カナダ大使とカナダ大使館にて、軽くスカッシュの試合をなさったあと、休憩を取られ、その後にコーチからの個人指導をお受けになる予定でした。大使が先に10分ほどレッスンを受けられ、宮様は休憩や水分補給を取ってお待ちになり、コートに戻って2球ほどお打ちになったあと、お倒れになりました。休憩と水分補給の後、理想的に聞こえますが、10分から15分の休憩後ですので、新たにウォームアップなさったわけではありません。心臓という臓器からすると運動は終了したととらえていて、突然、再度負担がかかったという形になったのでしょう。心臓は混乱し、心室細動を起こしました」

この2002年という年は、まだ一般の人がAEDを使うことはできませんでした。高円宮さまの突然死は、2004年7月にAEDの規制緩和に向けて、大きな波紋を広げる出来事となったのです。

久子さまはさらに、今後の課題も指摘されました。

「AEDによって助かった、あるいはそれを使って助けたという方々のお話を伺うと、このAEDがその人の命だけでなく、その人やその人のご家族、親しい友人などの人生をも変えうるということをつくづく感じます。実際に、その手を貸した方々の話を聞くと、考える時間もなく、ごく自然にからだが動き手を出すことができたという声を耳にするようになりました。日頃の慣れと申しましょうか、訓練がいかに大事かよくわかります」

訓練とチームワークの大切さを訴えられたのです。

さらにシンポジウムでは、6月30日に起きたショッキングな出来事についての報告が、急遽行われました。

救えなかったバドミントン選手の命

インドネシアで行われていたバトミントンのジュニア国際大会で、17歳の中国人選手が試合中に突然倒れて亡くなりました。その模様はネットなどでも中継されていました。

倒れた選手にチームスタッフが近づくことがルール上できず、医療スタッフが来るまでなんらの手を出せない状況になったといいます。心臓マッサージもできず、AEDも現場に運ばれてきませんでした。対戦した日本人選手もどうすることもできませんでした。

このことについて、日本バトミントン協会の村井満会長は、翌日の7月1日に久子さまに報告したそうです。

久子さまは、日本バトミントン協会の名誉総裁も務められていたのです。久子さまは、すぐに日本AED財団の三田村秀雄理事長に連絡し、村井会長と三田村理事長が直接連絡を取り合うことができたそうです。

こうして、日本バトミントン協会は全国の組織に向けて、AEDの設置場所を確認することや緊急の場合には即時に対応することなど、AED教育を進めていくことを通知したということです。

さらに、対戦していた選手についても、反対側のコートに飛び込んでいって心臓マッサージをしてもルール上は問題がなく、審判の判断を待つことなく動けるとういことも通知として出すことができたのでした。

近くにいる人が、まず人命救助する。初動がどれ程、人命の救助に大切かを伝えることができたのです。

命を救うための連携を

パネルディスカッションでは、まだまだAEDを使って人命救助するためには、学校教育やAEDマップ作成の大切さが訴えられました。そのためには、周りの人を巻き込んでいくこと、連携が必要であることが話されました。

久子さまが「日本バトミントン協会」と「日本AED財団」を結びつけたように、今後のAEDを使った人命救助のためには、人や団体を繋ぐ力も必要になってくることが会場の人たちにも伝わった気がしました。

【執筆:フジテレビ皇室担当解説委員 橋本寿史】