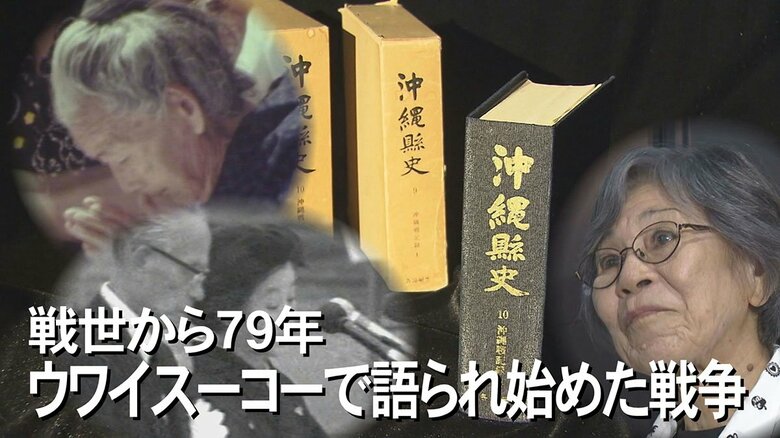

20万人あまりの命が失われた沖縄戦。生き延びた人々は戦後、辛い記憶を封印し、戦争体験を語る人は多くなかった。

転機が訪れたのは、戦没者の三十三回忌・ウワイスーコー(終焼香)の頃で、慰霊祭に参列した遺族どうしが少しずつ体験を語り始めたといわれている。平和な未来を願い、つらい記憶を語ってきた体験者たち。戦争の教訓を語りつぐことの意義について考える。

感情の風化がないと語れない

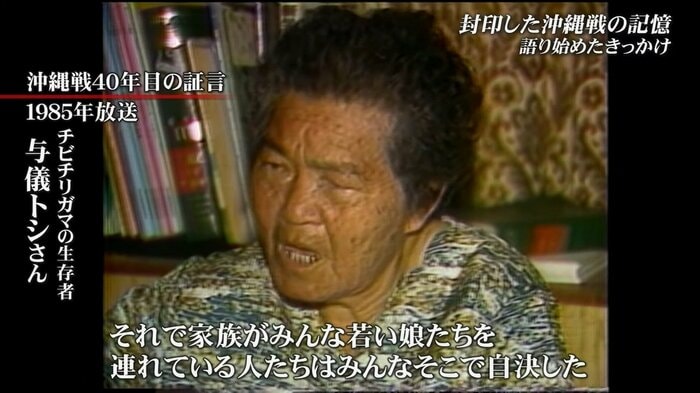

1985年、沖縄戦終結から40年の節目に沖縄テレビで放送された番組。

チビチリガマの生存者 与儀トシさん:

親も子も一緒に自決した方がどんなにいいかということで、若い娘たちを連れている人たち家族は、みんなそこで自決した

瑞泉学徒隊 星野正子さん:

私たちはこうやって生き残って幸せな生活をしているですけどね、あの当時亡くなった人たちは、何のために、誰のためにあんな死んで。悔しくなりますね

1959年に開局した沖縄テレビでは、これまで多くの記者たちが戦争体験者を取材してきたが、現在のような特集のVTRがアーカイブされ始めたのは、80年代に入ってからであった。

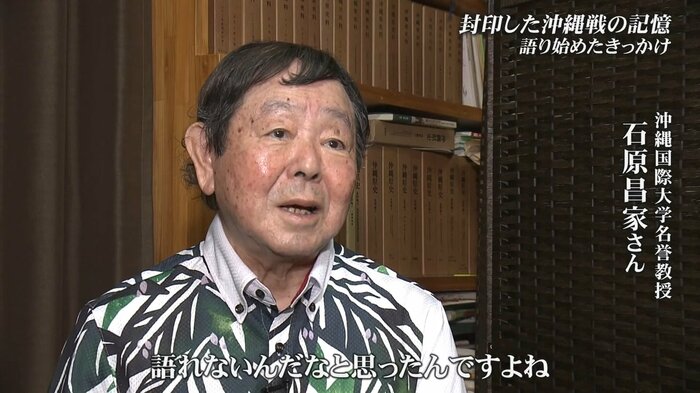

沖縄戦を研究する沖縄国際大学の石原昌家名誉教授は、沖縄戦の凄惨さにその要因があると指摘する。

沖縄国際大学名誉教授 石原昌家さん:

感情の風化がないと、恐ろしい地獄のような惨状から生き延びた体験というのは語れないんだなと思いました

琉球政府時代に企画され編集・発刊された「沖縄県史」

第10巻は住民の沖縄戦記録がまとめられていて、石原さんは1970年から沖縄各地で聞き取りを始め県史の執筆に携わった。

重い口をこじ開けるようだったと振り返る石原さん。集団自決や虐殺などについては、語ることは許されない状況でもあった。

こうした中にあって、心の支えは自らの信念だった。

沖縄国際大学教授 石原昌家さん:

それだったら子や孫にも、その語りたくない体験を味わわせることになるじゃないですかと

互いの体験を検証 三十三回忌で一変

状況が一変したのが1977年の6月23日。

平良幸市 知事(沖縄全戦没者追悼式にて):

沖縄戦が終焉してから33年目を迎えることになりました。生き残った私たちに対し、二度と過ちを犯してはならないという尊い重大な歴史の教訓を与えました

沖縄国際大学教授 石原昌家さん:

三十三回忌をやっていくときに、もう親戚だとか友達とかが自然に集まってくるわけですね。お互いの体験を検証しあうということが、自然に起きたわけですよ

石原さんは当初、ウワイスーコー(終焼香)を機に沖縄戦が忘れ去られるのではないかと懸念していたが、むしろ「語り継ぐ」という空気に一変したと話す。

番組「33年目の祈り」より(1977年放送)

「三十三年忌が終わっても、一応は法事ということになると、こちらの習慣でも終わりですよね。終わりですが、こういう特別な戦争の犠牲者慰霊のあるところは、生きている肉親がいる限り、毎年慰霊祭というのはやるんじゃないですかな」

母親が突然差し出した2つのランドセル

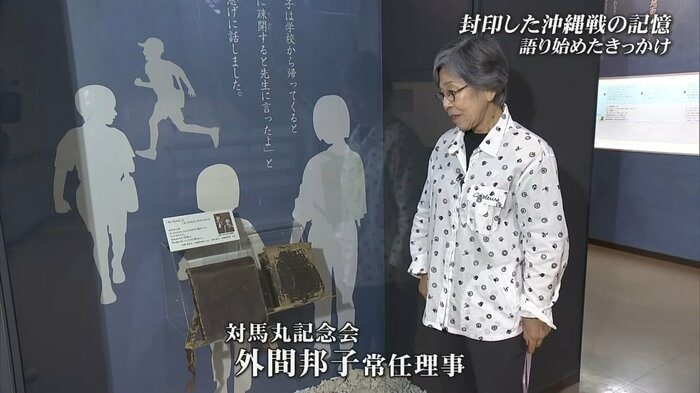

対馬丸記念館に展示されている2つのランドセル

三十三回忌を機に、母から秘めた思いを打ち明けられたのが、対馬丸記念会の常任理事の外間(ほかま)邦子さん。

長崎へと疎開していた対馬丸はアメリカ軍の攻撃により沈められ、外間さんは姉2人を亡くした。

対馬丸には乗船せず、母と沖縄に残っていた外間さん。

三十三回忌を迎え外間さんの母親が突然差し出してきたのが、2つのランドセルである。

対馬丸記念会 常任理事 外間邦子さん:

初めはただランドセルとしてしか映らない。「あーあったんだね、お母さん」とかっていうくらいな気持ちだった

長い間、母親がランドセルとともにしまいこんでいた姉たちの存在。

対馬丸記念会 常任理事 外間邦子さん:

母にとっては、「なぜランドセルなの」って。「なぜ美津子と悦子は帰ってこないで、ランドセルだけが戻ってきたの」って。直接姉たちの姿が目に浮かんで、つらかったかもしれない。私なら例えば、姉たちの気持ちを伝えられたらという。本当に一瞬にして奪われる命だったかもしれないけど想いだけは伝えてあげたいなと

住民の証言を主体にした資料館

封印していた辛い記憶を語り出した証言者たち。

沖縄戦の実相を表すことができるのは生存者の証言しかないと、1975年に開館した沖縄県立平和祈念資料館は、3年後に展示内容を大きく変更した。

沖縄国際大学教授 石原昌家さん:

住民の被害の視点がないじゃないかということで、ものすごい批判が出て、沖縄の住民被害の観点に立った。展示を大幅に変えて、住民の証言を主体にした資料館にするという形でガラッと変わった

新たな展示にあたりこだわったのが、住民たちの戦争体験をもとにしてつづった「むすびのことば」だった。

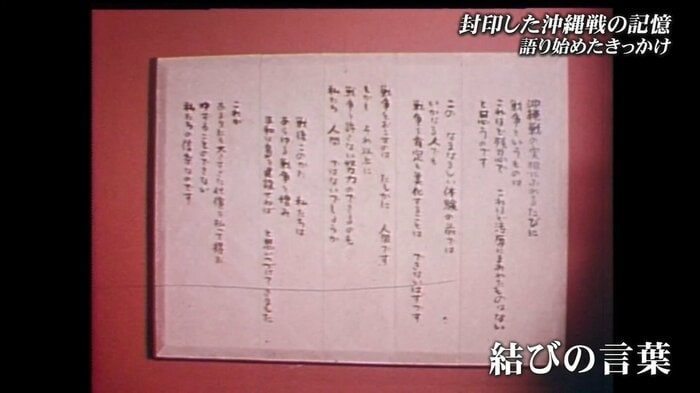

展示むすびのことば

「沖縄戦の実相にふれるたびに、戦争というものはこれほど残忍で、これほど汚辱にまみれたものはないと思うのです。このなまなましい体験の前では、いかなる人でも戦争を肯定し、美化することはできないはずです」

住民の証言を主体とする展示は、現在の平和祈念資料館にも受け継がれている。

2025年で戦後80年。戦争体験者から直接話を聞く機会も少なくなるなか、長き沈黙を破り、残されたそれぞれの証言の重みは増している。

(沖縄テレビ)