羽田空港で23日、日本航空機同士の翼が接触する事故が発生した。この事故のよる、けが人はいなかった。空の便を巡っては国内でトラブルが相次いでおり、専門家は、便数増加や人員不足が原因だと指摘する。

「緊急の安全対策」徹底を求めるも…トラブル相次ぐ

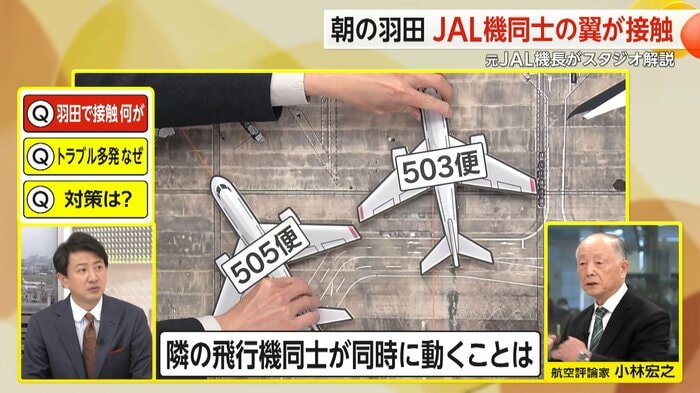

羽田空港で23日、日本航空機同士の翼が接触した事故について、元日本航空機長で航空評論家の小林宏之さんと、3つのポイントを見ていく。

まずは、なぜ事故は起きたのかだろうか。

23日朝、羽田空港で起きた事故は、第1ターミナルの飛行機が待機する「駐機場」の16番・17番スポットで起きた。

新千歳行きの日本航空503便が、約300人の乗客を乗せて、出発のためバックしていたところ、「左の翼」が、隣の駐機場に入ろうとしていた別の日本航空機(505便)の「右の翼」に接触した。

503便の乗客によると「動き出してすぐ接触した」ということで、接触時には音はさほど大きくなく、少し揺れた程度。どちらの飛行機ともけが人いなかった。

事故が起きた1番の原因は、飛行機同士の間隔が取れていなかったこと。

飛行機を移動させるけん引車の運転手と翼端監視員(ウイングウォッチ)の連絡ミスか、両翼にいる翼端監視員の確認不足だと推測される。

隣同士の飛行機の翼端は、国内でも海外でも時々あるというが、便数が多い羽田空港だから駐機場の飛行機と飛行機の間が狭いというわけではない。どこの国の空港も同じ基準で作られているため、十分安全な間隔が取られている。

空の便を巡っては、正月の羽田での衝突など、トラブルが相次いでいる印象がある。

1月2日に羽田空港で起きた衝突・炎上事故は、JAL機と海保機によって「滑走路」で起きた事故だった。

今回の羽田のような翼が接触する接触事故も、1月16日に新千歳空港や2月1日に伊丹空港でも起きている。

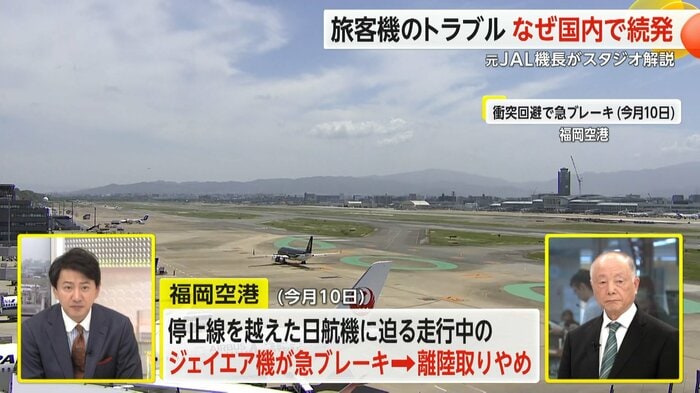

さらに5月10日には、福岡空港で離陸前のJAL旅客機が管制官の許可なく滑走路手前の停止線を越え、管制官からの指示を受け滑走路手前で停止するトラブルも発生していた。

当時、時速120km余りで走行していたジェイエア機は急ブレーキをかけて停止し、離陸を取りやめた。

1月の羽田での事故を受けて国土交通省は、管制官やパイロットの復唱確認の確実な実施などを盛り込んだ「緊急の安全対策」の徹底を求めていたが、その後もトラブルが相次いでいる。

コロナの影響…ベテラン職員が不足か

相次ぐトラブルには、「飛行機の便数の増加」や「人員不足」が要因にあると思われる。

コロナ後で便数が増加し、また、コロナにより地上職員が退職してしまい、ベテラン職員が戻ってきていない状態。

さらに飛行機の運航は「安全の次に定時を守ることが大事」とされているため、常に時間に追われている。

便数増加でスポットに空きがないことが多く、空いたら直ぐに次の航空機を入れないといけない状況で、安全且つスピードを求められている中、少人数で対応しているため、ヒューマンエラーが起きていると推測される。

JALやANAでは最新のセンサーなどを使った対策は、現時点では行っていないという。今後、AIなどを利用して事故などのトラブルは防げないのかーー。

「今後、地上も機械に頼ること」。現在、上空では機械化していることで接近を防げているが、地上では目視で確認している。今後は地上のオペレーションも機械化することで、より正確にそして人手不足も解消できるシステムが求められる。

トラブルは多いが、統計学的にみても航空機は車や鉄道より安全な移動手段。技術が進歩していく中でも、人間が補う点は必ず出てくるため、ハードとソフトの両面で補足し合いながら運用していくことが今後も重要となる。

(「イット!」 5月23日放送より)