5月11日に全国各地で見られたオーロラ。新潟県内でも観測され、一般市民が見ることができたのは、約66年ぶりとなった。一体なぜオーロラが観測できたのか、石黒菖気象予報士が解説する。

新潟県内各地で観測された“オーロラ”

5月11日に新潟県新発田市で新潟天文研究会の関根正道さんが撮影した映像に映っていたオーロラ。普段よりも緯度の低いところで見られる低緯度オーロラが県内各地で見られた。

夜の暗い時間にもかかわらず赤や緑色の光が見える。実は新潟県内でオーロラが見られるのはとても珍しいこと。

オーロラとは!? なぜ新潟で観測できたのか…

そもそもオーロラとは、太陽から放出されたプラズマの粒子が地球の磁力によって引き寄せられ、地球上空の窒素や酸素などの大気とぶつかった際に赤色や緑色など光を放つ。

その光がオーロラだが、粒子を引き寄せる力が強い北極や南極では頻繁に見られることがあるが、日本では見ることができても北海道の北のほうに限られることが多い。

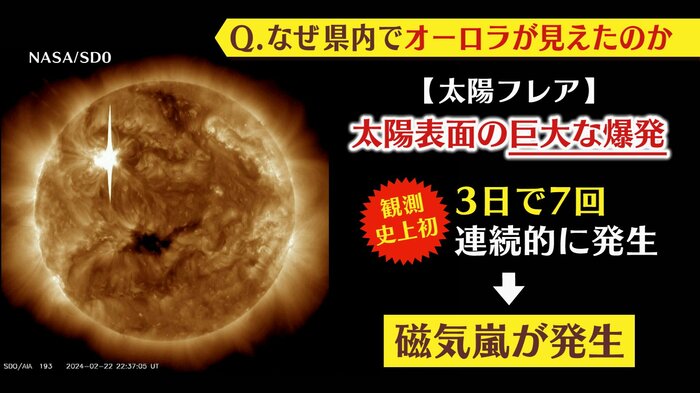

今回、県内でオーロラが見られた原因は、太陽の表面で巨大な爆発が発生する太陽フレアにある。

この太陽フレアが観測史上初めて3日間で7回も連続的に発生したことによってオーロラの元となるプラズマ粒子が大量に放出され、磁気が大きく乱れる「磁気嵐」が発生したことが原因とされている。

新潟での観測は66年ぶり!?

ただ、県内でオーロラが見えたのは実は初めてではなく、1958年にも一般市民によって観測されており、66年ぶりのオーロラ観測となった。

オーロラというのは、飛行機や雲よりもはるかに高い上空100km以上で発生する現象で、県内で見られていたのはオーロラの中でも特に高いところの赤色が際だって見えていた。これも低緯度オーロラの特徴の一つである。

次はいつオーロラを見ることができるのか…きょうも夜空を見上げたら何か発見があるかもしれない。

(NST新潟総合テレビ)