円安ドル高に歯止めがかからなくなってきた。日銀の金融政策決定会合後、日米の金利差が開いた状態が続くとの見方が強まって、円の下落が加速した。外国為替市場の円相場は、26日、一時1ドル=158円台半ばまで値下がりし、160円の節目が近づいてきた。

会合2日目に2段階で加速した円売り

日銀会合の2日目となった26日、円売りの流れは2つの段階を経て加速した。

【4月金融政策決定会合の結果】

— 日本銀行 (@Bank_of_Japan_j) April 26, 2024

日本銀行は、本日、金融政策決定会合を開催し、「当面の金融政策運営について」を公表しました。https://t.co/DafrhdJWES pic.twitter.com/M1Gsy7bxW9

まず円の値下がりを促したのは、決定内容の公表文だ。午後0時半前に「当面の金融政策運営について」とする文章が公表されると、市場関係者は、国債買い入れをめぐる文言に注目した。今回の会合では、政策金利は現状維持が見込まれていたなか、大規模な国債買い入れ減額に向けたシグナルが出されるかに関心が寄せられていたからだ。

日銀が買い入れを減らす方向への動きを見せれば、債券の利回りが押し上げられ、円相場が円高方向に振れる材料となる。実際、午前の債券市場では、減額検討への思惑から、長期金利の代表的指標である10年物国債の利回りが一時0.930%にまで上昇していた。

こうしたなか、公表された文面には、国債の買い入れについて「3月の金融政策決定会合において決定された方針に沿って実施する」とだけ記された。前回3月会合の公表文では、「これまでとおおむね同じ程度で買い入れを継続する」と記したうえで、「足もとの月間買い入れ額は6兆円程度」としていた。

減額についての言及がなく、買い入れ方針が維持されたことで、国債購入縮小への動きに身構えていた市場では、円高方向への揺り戻し材料はないと受け止められ、1ドル=155円台半ばで取引されていた円相場は、決定内容公表後10分ほどで156円台へと円売りが進んだ。

次に、円安が加速するきっかけとなったのは、午後3時半から植田総裁が臨んだ会見での発言だ。「基調的な物価上昇率にここまでの円安が今のところ、大きな影響を与えているということではない」と述べたうえで、「円安の基調的な物価上昇率への影響は無視できる範囲なのか」との記者からの問いかけに対し「はい」と答えた。一方で、「無視できない大きさの影響になれば金融政策上の考慮あるいは判断材料になる」と話した。

いまの円安進行は、長い目で見た物価全体の実力には大きく影響しておらず、金融政策で対応するかを考えるのは影響が無視できなくなった段階だという内容の説明だととらえることができるが、植田総裁の発言を注視していた市場では、円安をけん制する言いぶりではなかったとして、円売りの流れが一段と強まり、それまで156円台近辺で推移していた円相場は、会見中に、156円台後半にまで下げ足を速めた。

1ドル=160円で11万3000円負担増

日本時間のその日の夜に、アメリカで発表された3月の個人消費支出(PCE)物価指数の伸び率が2.7%と、前月を上回り、インフレの根強さが示されたことで、利下げ時期が遅れるとの見方が一段と広がると、26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、1ドル=157円を超えて円安が進み、その後、158円台に突入し、約34年ぶりの円安ドル高水準となる160円台が視野に入ってきた。

円相場が160円台に入った場合の家計負担増の試算を、みずほリサーチ&テクノロジーズの酒井才介主席エコノミストが行った。それによると、2024年度の世帯平均の支出は、前年度と比べて11万3300円増える。輸入食材や電気・ガス料金が値上がりするなか、食料で4万4100円、エネルギー関連で4万2100円の負担増となる。

遠のく米利下げ、円買い介入は?

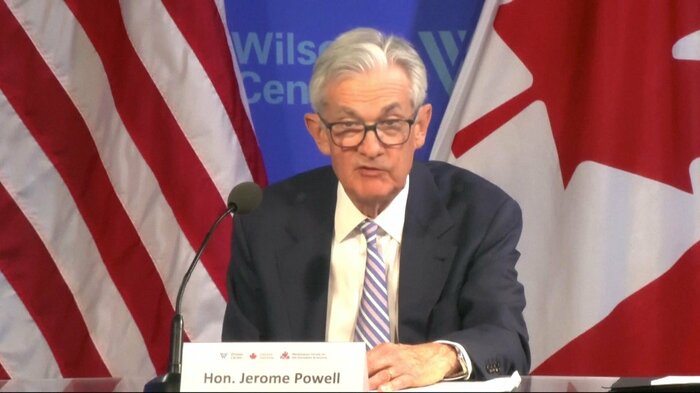

今後の円相場のカギを握りそうのが、FRB=アメリカ連邦準備制度理事会が30日から2日間の日程で開くFOMC=連邦公開市場委員会後のパウエル議長の会見だ。会合では政策金利は据え置かれる見通しだが、パウエル議長がこの先の利下げについてどのような見解を示すのかが注視される。

16日、パウエル議長は、物価上昇率が2%に戻る確信を得るには、「予想以上に時間がかかりそうだ」と述べ、利下げの先送り観測が一層強まった。市場関係者の間では、アメリカの今年中の利下げ回数は1回程度の見方が増えている。

注目度が高まっているのが、日本政府による円買い介入の可能性だ。円安局面の根底に、アメリカの高金利という大きな要因が横たわる以上、ドル高の流れにあらがう介入を行っても、その効果は限定的で、アメリカが利下げ局面に入るまでの時間稼ぎに過ぎないと考えられる。

アメリカ・ワシントンで17日に開かれた日米韓による財務相会合では、共同声明に「最近の急速な円安・ウォン安への日韓の深刻な懸念を共有する」との文言が盛り込まれたほか、続いて開催されたG7財務相・中央銀行総裁会議の共同声明は「為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対して悪影響を与え得る」とした過去の合意事項を再確認する内容となった。

このような流れについて、市場関係者の間からは、為替の急激な変動はよくないとするコンセンサスのもと、仮に日本が円買い介入を行う場合もこの枠組みに沿ったものであることを確認しておくことが、介入に向けた地ならしになったとの観測が出ていた。

こうしたなか、アメリカのイエレン財務長官は25日、ロイター通信の取材に対し、ほかの国が為替介入を実施する場合について「市場の混乱や過度な変動に対処するため、まれな状況でのみ受け入れられる」との認識を示し、事前に協議されることが望ましいとした。為替の動きは基本的には市場に任せるのが原則で、介入は急激な変動がある場合に限られ、単独で実施する場合も、関係国間で事前に協議するのが適当だとする姿勢を明確にしたものだと受け取れる。

26日の外国為替市場の円相場は、植田総裁の会見後の午後5時過ぎに、1ドル=156円台後半から、2分ほどで154円90銭台まで一気に上昇する場面があり、「円買い介入」や、介入を前提に金融機関に相場水準を尋ねる「レートチェック」が入ったのではとの思惑が広がった。その後、値を戻し、「まとまったドル売りによるもの」とされたが、市場参加者の間では介入への警戒感が続いている。

介入が行われる場合、過度な変動に対処するためだと説明でき、効果を最大限引き出すことができるタイミングはいつになるのか。今週は、日本は大型連休で市場参加者が少ない一方、アメリカでは金融政策を決める会合のほか雇用統計の発表もあり、値動きが大きくなる可能性がある。政府の一手に大きな関心が寄せられている。

(執筆:フジテレビ解説副委員長 智田裕一)