事故の発生から13年。東京電力・福島第一原発では廃炉に向けた作業が続けられている。1号機では格納容器内部のドローン調査、2号機では燃料デブリの試験的取り出しに向けての作業が行われている。3号機に関して、廃炉作業への助言を行う「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」は、燃料デブリを取り出す工法を示した。

方針を打ち出す時期

燃料デブリ取り出し工法評価小委員会の更田豊志委員長は「いつまでも手をこまねいているようでは、ロードマップの工程上も非常に大きな差し障りがありますし、方針を打ち出すべき時期と捉えた」と話し、燃料デブリ取り出しの工法を示した。

3つの候補から2つに

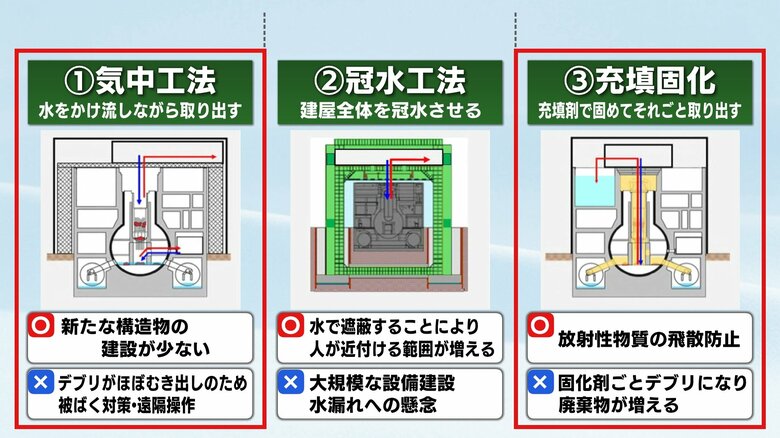

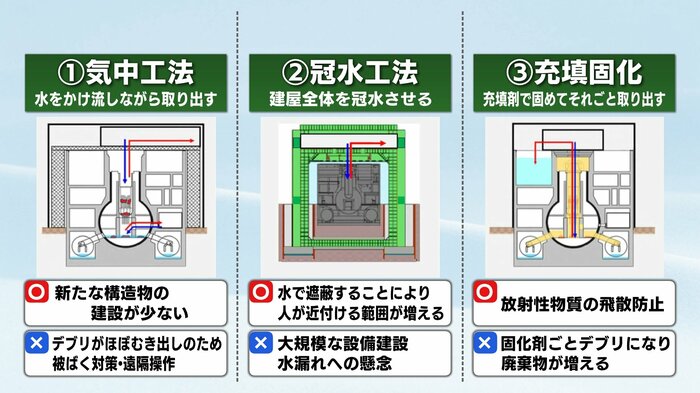

候補に挙がっていたのは、水をかけながら取り出す「気中工法」、建屋を水で満たす「冠水工法」、セメントのような充填剤でデブリを固めて取り出す「充填固化」の3つ。

機構は「それぞれ課題があるものの技術的には成立する」としたうえで「現場の環境を大きく変えずに作業が行える」として「気中工法」を採用。そして、部分的に「充填固化」を組み合わせるとの方針を示した。

着実な方法をとることが重要

更田豊志委員長は「極めて線量が高い、極めて強い放射線を出していることが最大の難関。着実な方法をとることが一番大事で、いったんなにかトラブルがあると、簡単に数年ぐらい止まってしまうかもしれない」と話す。

事故をおこした3つの原子炉には、約880トンの燃料デブリがあると見られていて、今後 東京電力が技術的な検討を進める。

2つの工法にしぼった決め手

福島テレビ・原発担当の石山美奈子記者によると、水をかけながら取り出す「気中工法」は、コストがかからない分デブリからの放射線を遮るものが少ないため、被ばく対策が必要。建屋全体を水で満たす「冠水工法」は放射線は遮れるが、巨大なハコを作らなくてはならない。3つ目の「充填固化」は、デブリを充填剤で固めて取り出すというものだが、この充填剤も放射性廃棄物となる。そこで「気中工法」を採用しながら部分的に「充填固化」する、という戦略で進めることが示されたという。

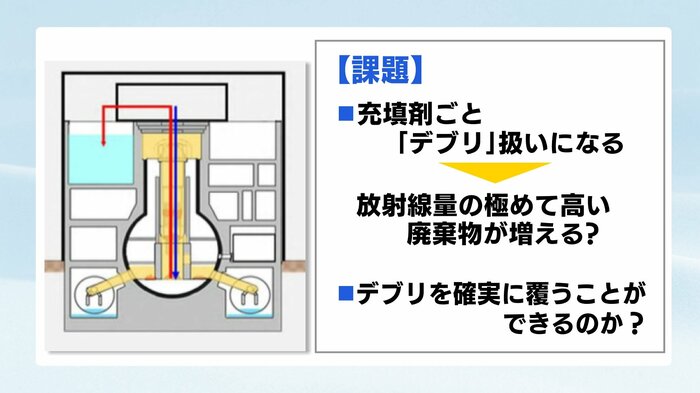

全容がつかめない燃料デブリ 課題も

燃料デブリには近づけないので、作業は遠隔操作で行う必要がある。そして、原子炉内のどこに・どんな風に・どれだけデブリがあるか正確につかめていないので、効率よく充填剤で固められるのか、むやみに廃棄物を増やしてしまうことにならないのかという懸念もあると石山記者は指摘する。

(福島テレビ)